|

|

|

|

|

|

|---|

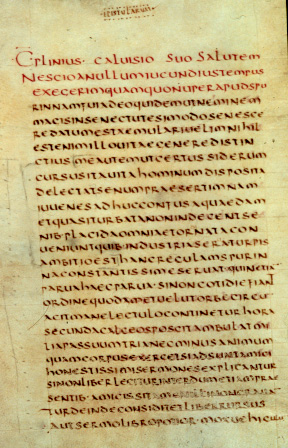

Lettres de Pline le Jeune

traduction :de Sacy et de J. Pierrot

Garnier Frères éditeurs 1920

LIVRE PREMIER. Retour

I. - Pline à Septicius.

Vous m'avez souvent engagé à réunir à publier les lettres que j'ai écrites avec quelque soin. Je les ai recueillies sans avoir égard aux dates, car il ne s'agit pas de composer une histoire : je les ai disposées dans l'ordre où elles se sont trouvées sous ma main. Je souhaite que nous ne nous repentions pas, vous de votre conseil, moi de ma condescendance. Je me verrai donc obligé de rechercher les lettres que j'avais négligées jusqu'ici, et de conserver celles que je puis ajouter aux premières. Adieu.

II. - Pline à Arrien.

Comme je prévois que vous ne reviendrez pas de longtemps, je vous envoie l'ouvrage que mes dernières lettres vous avaient annonce. Lisez-le, je vous prie, et, selon votre coutume, n'épargnez pas les corrections ; d'autant plus, que je crois n'avoir jamais fait tant d'efforts pour lutter avec les grands modèles. J'ai essayé d'imiter Démosthène, dont vous avez toujours fait vos délices, et Calvus, dont je fais depuis peu les miennes. Quand je dis imiter, je parle seulement de la tournure du style car, pour atteindre au génie de ces grands hommes, il faut compter parmi les favoris des dieux.

Mon sujet, soit dit sans amour-propre, secondait mon ambition ; il exigeait une véhémence de diction presque continuelle qui réveillait, ma longue paresse, si toutefois elle peut être réveillée. Cependant je n'ai pas entièrement dédaigné les fleurs de notre Cicéron, toutes les fois que j'ai pu en cueillir sans trop m'écarter de mon chemin. Je cherchais la force, mais sans renoncer à la grâce.

N'allez pas croire que, sous ce prétexte, je veuille désarmer votre critique. Au contraire, pour la rendre encore plus sévère, sachez que mes amis et moi nous ne sommes pas éloignés de l'idée de publier cet ouvrage, pour peu que vous approuviez notre folie. Il faut bien que je publie quelque chose. Et pourquoi ne pas donner la préférence à ce qui est tout prêt? Tel est le vœu de ma paresse. Quant aux motifs qui me déterminent à faire paraître un ouvrage, j'en ai plusieurs. Le principal, c'est qu'on m'assure que mes derniers écrits sont encore entre les mains de tout Je monde, quoiqu'ils aient perdu le charme de la nouveauté. Peut-être les libraires nous flattent-ils. Mais laissons-les nous flatter, si leurs mensonges nous rendent nos études, plus chères. Adieu.

III.- Pline à Caninius Rufus.

Que devient Côme, vos délices et les miennes? que devient cette charmante maison du faubourg, et ce portique où règne un printemps éternel ? et cet impénétrable ombrage de platanes? et ce canal, bordé de verdure et de fleurs ? et ce bassin destiné à en recevoir les eaux ? et cette promenade à la fois si douce et si ferme ? et ces bains que le soleil inonde et enveloppe de ses rayons? et ces salles à manger où vous recevez tant de monde? et ces autres cabinets où vous en admettez si peu? et ces appartement de jour et de nuit? Ces lieux enchanteurs vous retiennent-ils et vous possèdent-ils tour à tour ? ou bien le soin de vos affaires domestiques vous force-t-il , comme de coutume, à de fréquentes excursions? Si vous jouissez de tous ces biens, vous êtes le plus heureux des mortels sinon, vous n'êtes qu'un homme vulgaire.

Que ne confiez-vous à d'autres, il en est temps, les occupations viles et abjectes, pour vous livrer tout entier, à l'étude dans cette paisible et délicieuse retraite? Que ce soient là vos affaires et votre repos, votre travail et vos délassements. Consacrez aux lettres vos veilles, votre sommeil même. Créez-vous, assurez-vous un bien que le temps ne puisse vous ôter. Toutes les autres propriétés, après vous, changeront mille fois de maîtres mais vos œuvres littéraires ne cesseront jamais de vous appartenir. Je sais à quelle intelligence et à quel esprit je m'adresse. Tâchez seulement d'avoir pour vous l'estime que vous témoignera le public, si vous commencez par vous rendre justice à vous-même. Adieu

IV.— Pline à Pompéia Célérina.

Quelle abondance dans vos villas d'Otricoli, de Narni, d'Ascoli, de Pérouse ! quel bain commode à Narni ! Je n'ai plus besoin de vos lettres pour connaître tout cela. La lettre que je vous écrivis il y a déjà quelque temps, quoique fort courte, en est une preuve. Certes, mon bien n'est pas plus à moi que le vôtre. J'y vois pourtant une différence : vos gens me servent avec plus d'attention et d'empressement chez vous, que les miens chez moi. Peut-être aurez-vous la même chance dans les maisons qui m'appartiennent, si vous y descendez. Courez-en le risque, d'abord pour user de mon bien, comme j'use du vôtre, ensuite pour réveiller enfin l'assoupissement de mes valets qui m'attendent toujours avec une apathie voisine de la négligence. Tel est le sort des maîtres indulgents, leurs domestiques s'habituent à n'en avoir point peur. Les nouveaux objets raniment leur zèle, et ils aiment mieux plaire à leurs maîtres par le suffrage d'autrui que par leurs services personnels. Adieu.

V. — Pline à Voconius Romanus.

Vites-vous jamais, depuis la mort de Domitien, un homme plus lâche et plus rampant que Régulus, dont les crimes, quoique cachés, n'étaient pas moindres sous le règne de ce prince que sous celui de Néron? Il s'est avisé de craindre que je n'eusse du ressentiment contre lui. Il n'avait pas tort, je lui en voulais. Non content d'avoir fomenté la persécution exercée contre Rusticus Arulénus, il avait triomphé de sa mort, jusqu'à lire en public et à répandre un libelle, où il le traite de singe des stoïciens, et d'homme qui porte les stigmates de Vitellius. Vous reconnaissez là l'éloquence de Régulus. Il déchire avec tant d'emportement Hérennius Sénécion, que Métius Carus n'a pu s'empêcher de lui dire : Quel droit avez-vous sur mes morts? Me voit-on remuer les cendres de Crassus ou de Camérinus? C'étaient des personnages que, du temps de Néron, Régulus avait accusés. Persuadé que j'étais indigné de toutes ces horreurs, il ne m'invita point quand il lut son ouvrage en public.

Il se souvenait d'ailleurs qu'il m'avait exposé à un danger capital devant les centumvirs. Je parlais, à la recommandation de Rusticus Arulénus, pour Arionilla, femme de Timon, et j'avais Régulus contre moi. Je fondais en partie mon droit, sur une opinion du vertueux Métius Modestus, alors exilé par Domitien. Régulus m'apostropha tout à coup ainsi : Pline, que pensez-vous de Modestus? Vous voyez quel péril je courais, si j'eusse rendu témoignage à la vérité et de quel opprobre je me couvrais, si je l'eusse trahie. Je dois le dire : les dieux m'inspirèrent dans cette circonstance. Je vous répondrai, lui dis-je, si c'est là la question que les centumvirs ont à juger. Il reprit : Je vous demande ce que vous pensez de Métius Modestus? Je lui répliquai que l'on ne demandait témoignage que contre des accusés, et non contre un homme condamné. Eh bien! continua-t-il je ne vous demande plus ce que vous pensez de Modestus, mais quelle opinion avez-vous de son attachement pour le prince? - Vous voulez, dis-je, savoir ce que j'en pense mais moi, je crois qu'il n'est pas même permis de mettre en question ce qui est une fois jugé. Il se tut. Les éloges et les applaudissements suivirent cette réponse qui, sans blesser ma réputation par une flatterie, utile peut-être, mais contraire à l'honneur, me tira d'un piège si artificieusement tendu.

Aujourd'hui Régulus, troublé par ses remords, s'adresse à Cécilius Celer, et ensuite à Fabius Justus ; il les prie de le réconcilier avec moi. Il ne s'en tient pas là. Il court chez Spurinna et, comme il est le plus abject de tous les hommes lorsqu'il a peur, il le supplie humblement de me venir voir le lendemain matin, mais de grand matin : Je ne puis plus longtemps vivre, dit-il, dans l'inquiétude où je suis. Obtenez de lui, à quelque prix que ce soit, qu'il ne m'en veuille pas. J'étais à peine éveillé, qu'un messager vint me prier, de la part de Spurinna, de vouloir bien, l'attendre. Je lui fais répondre que je vais le trouver et, comme nous allions l'un au-devant de l'autre, nous nous rencontrons sous le portique de Livie. Il m'expose le sujet de sa mission. Il joint ses instances à celles de Régulus, mais avec la modération qui convenait à un honnête homme, sollicitant pour un personnage qui lui ressemblait si peu. Vous verrez vous-même, lui dis-je, ce qu'il faut répondre à Régulus. Je ne veux point vous tromper : j'attends Mauricus (car il n'était pas encore revenu de son exil), je ne puis donc vous donner aucune parole certaine, je ferai ce qu'il vaudra. C'est à lui de me guider en tout ceci, et c'est à moi de suivre ses avis.

Peu de jours après, Régulus vint me trouver dans la salle du préteur. Là, après m'avoir suivi, il me tire à l'écart, et il m'avoue qu'il craignait que je ne me souvinsse toujours des paroles qui lui étaient échappées un jour au tribunal des centumvirs (il t'aidait contre Satrius et moi) : Satrius, avait-il dit, et cet orateur qui, dégoûté de l'éloquence de notre siècle, se pique d'imiter Cicéron... Je lui répondis que son aveu seul, m'ouvrait l'esprit, que jusqu'alors je n'y avais pas entendu malice, et qu'il avait pu donner un sens fort honorable à ses paroles. Je me pique en effet, poursuivis je, d'imiter Cicéron, et j'estime fort peu l'éloquence de notre temps. Je trouve ridicule, lorsqu'on se choisit des modèles, de ne pas prendre les meilleurs. Mais vous, lui dis-je, qui vous souvenez si bien de ce qui se passa dans cette cause, comment avez-vous oublié celle où vous me demandâtes ce que je pensais de l'attachement de Métius Modestus pour le prince? La pâleur ordinaire de Régulus augmenta sensiblement, et il me dit avec hésitation : Ce n'était pas à vous que je voulais nuire ; c'était à Métius Modestus. Remarquez la cruauté de cet homme qui ne craint pas d'avouer qu'il voulait nuire à un exilé ! Il ajouta, pour se justifier une raison excellente. Modestus avait écrit une lettre qui fut lue chez Domitien, et dans laquelle il disait : Régulus est le plus méchant des bipèdes. En effet, Modestus l'avait écrite. Notre conversation n'alla guère plus loin car je voulais me réserver la liberté entière d'agir comme il me plairait, quand Mauricus serait de retour. Ce n'est pas que j'ignore qu'il est difficile de perdre Régulus. Il est riche, il est intrigant ; bien des gens le courtisent, beaucoup plus encore le craignent et la crainte souvent a plus de pouvoir que l'amitié. Mais, après tout, il n'est rien que de violentes secousses ne puissent abattre. La fortune n'est pas plus fidèle aux scélérats qu'ils le sont à autrui. Au reste, je vous le répète, j'attends Mauricus. C'est un homme grave, prudent, instruit par une longue expérience, et qui saura lire l'avenir dans le passé. Ses conseils me fourniront des motifs, ou pour agir, ou pour demeurer en repos. J'ai cru devoir ce récit à l'amitié qui nous unit : elle ne me permet pas de vous laisser ignorer mes démarches, mes discours, ni même mes desseins. Adieu.

VI. — Pline à Tacite.

Vous allez rire : eh bien ! riez tant qu'il vous plaira. Ce Pline que vous connaissez, a pris trois sangliers, et des plus beaux. Quoi ! lui-même? oui, lui-même. N'allez pourtant pas croire qu'il en ait coûté beaucoup à mon repos et à ma paresse. J'étais assis près des toiles : ni épieu ni dard sous ma main ; rien qu'un poinçon et des tablettes. Je rêvais, j'écrivais, et je me préparais la consolation de remporter mes pages pleines, si je m'en retournais les mains vides. Ne dédaignez pas cette manière d'étudier. Vous ne sauriez croire, combien le mouvement du corps donne de vivacité à l'esprit sans compter que l'ombre des forêts, la solitude, et ce profond silence qu'exige la chasse, sont très propres à nous inspirer. Ainsi, croyez-moi, quand vous voudrez vous livrer à cet exercice, portez votre pannetière et votre bouteille mais n'oubliez pas vos tablettes. Vous éprouverez que Minerve ne se plaît pas moins que Diane sur les montagnes. Adieu.

VII. — Pline à Octavius Rufus.

Savez-vous que vous me placez bien haut, et que vous me donnez autant de pouvoir et d'empire qu'Homère en accorde au grand Jupiter,

Ce dieu qui n'accomplit qu'une part de nos vœux.

Car je puis, comme Jupiter, répondre à vos désirs, en accueillant l'un et en rejetant l'autre. S'il m'est permis, pour vous complaire, de refuser mon ministère aux habitants de la Bétique contre un homme qu'ils accusent, la loyauté et la constance de principes que vous chérissez en moi, ne m'interdisent pas moins de prendre la défense de cet homme contre une province que je me suis attachée au prix de tant de services, de travaux, et même de dangers. Je prendrai donc un terme moyen, et, de deux choses que vous me demandez, je vous accorderai celle qui, en satisfaisant vos désirs, ne nuira, pas à l'estime dont vous m'honorez. Car je dois moins considérer ce que veut aujourd'hui un homme de votre caractère, que ce qu'il approuvera toujours. J'espère me rendre à Rome vers les ides d'octobre. J'y réitérerai à Gallus en personne la promesse que je vous fais, et je lui engagerai ma parole et la votre. Vous pouvez d'avance lui répondre de moi.

Il dit, et Jupiter abaissa ses sourcils.

Pourquoi ne vous citerais-je pas toujours les vers d'Homère, puisque vous ne voulez pas que je cite les vôtres? Je les attends avec une si grande impatience, qu'un tel salaire serait peut-être le seul attrait qui pût me séduire, et me faire plaider même contre les habitants de la Bétique. J'allais oublier quelque chose qui mérite pourtant bien qu'on en parle. J'ai reçu vos dattes : elles sont excellentes, et vont disputer le prix à vos figues et à vos morilles. Adieu.

VIII.— Pline à Pompéius Saturninus.

On m'a remis fort à propos votre lettre où vous me priez instamment de vous envoyer quelque ouvrage de ma façon : je me disposais précisément à vous en adresser un. C'est éperonner un cheval qui ne demande qu'à courir. Vous ôtez ainsi toute excuse à votre paresse, et tout scrupule à ma discrétion. J'aurais aussi mauvaise grâce de me croire importun, que vous de me traiter de fâcheux, quand je ne fais que répondre à votre impatience. Cependant n'attendez rien de nouveau d'un paresseux. Je veux vous demander de vouloir bien réviser encore le discours que j'ai prononcé dans ma ville natale, le jour où je fondai une bibliothèque. Je me souviens que vous m'avez fait déjà, sur cette pièce, quelques remarques générales. Je voudrais aujourd'hui que votre critique ne s'attachât pas seulement à l'ensemble, mais qu'elle relevât les moindres détails avec ce goût sévère que nous vous connaissons. Nous serons libres, après cet examen, de le publier ou de le garder. Peut-être même cette revue attentive aidera-t-elle notre détermination car, à force de revoir et de retoucher l'ouvrage, ou nous le condamnerons à l'obscurité, ou nous le rendrons digne de paraître.

Toutefois mon incertitude vient moins de la composition que du sujet. Ne m'expose-t-il point un peu au reproche d'ostentation et de vanité ? Quelque simple et réservé que soit mon style, il sera difficile que, contraint à parler de la libéralité de mes aïeux et de la mienne, je paraisse assez modeste. Le pas est dangereux et glissant, lors même que la nécessité nous y engage. Si les louanges que nous donnons aux autres ne sont déjà pas trop bien reçues, comment se promettre de faire passer celles que nous donnons à nous-mêmes ou à notre famille? La vertu, qui toute seule fait des envieux, nous en attire bien davantage, quand la gloire et les éloges l'accompagnent enfin on expose moins les belles actions à la censure et à la malignité en les laissant dans l'ombre et dans l'oubli. Plein de ces pensées, je me demande souvent si je dois avoir composé mon ouvrage, quel qu'il soit, pour le public ou seulement pour moi. La preuve que je dois avoir travaillé pour moi, c'est que les accessoires les plus nécessaires à une action de ce genre, ne conservent, après l'action, ni leur prix ni leur mérite.

Sans aller chercher bien loin des exemples, n'était-il pas très utile d'expliquer les motifs de ma munificence ? D'abord j'arrêtais mon esprit sur de nobles pensées ensuite une longue méditation m'en dévoilait mieux la beauté enfin je me précautionnais contre le repentir inséparable des largesses précipitées. C'était comme une occasion de m'exercer au mépris des richesses. Car, tandis que la nature enchaîne tous les hommes à la conservation de leurs biens, l'amour longuement raisonné d'une libéralité bien entendue m'affranchissait des vulgaires entraves de l'avarice. Il me semblait que ma générosité serait d'autant plus méritoire, que j'y étais entraîné, non par le caprice, mais par la réflexion. De plus, ce n'étaient pas des spectacles ou des combats de gladiateurs que je proposais, c'étaient des pensions annuelles qui assurassent des secours à des jeunes gens de bonne famille. On n'a pas besoin de recommander les plaisirs qui charment les yeux ou les oreilles. A cet égard, l'orateur doit moins exciter que contenir notre élan. Mais, pour engager quelqu'un à se charger des ennuyeuses et pénibles fonctions d'instituteur, il faut joindre aux récompenses des encouragements délicats. Les médecins essaient par des paroles flatteuses de tempérer la salutaire amertume de leurs remèdes. A combien plus forte raison, en faisant à mes concitoyens un présent d'une utilité incontestable, mais peu reconnue, fallait-il l'accompagner de toutes les grâces du discours, surtout quand il s'agissait de faire approuver, à ceux qui n'ont plus d'enfants, une institution qui n'est fondée qu'en faveur de ceux qui en ont, et d'inspirer à tous assez de patience pour attendre et pour mériter une distinction restreinte au petit nombre.

Mais si, à cette époque, en exposant le but et les avantages de notre établissement, j'étais plus occupé de l'utilité publique que de ma vanité, je crains aujourd'hui, en publiant ma harangue, de paraître plus occupé de ma gloire personnelle que des intérêts d'autrui. Je n'ai pas oublié qu'il y a plus de grandeur à chercher la récompense de la vertu dans sa conscience, que dans l'éclat de la renommée. La gloire doit être la conséquence, et non le motif de nos actions et, s'il arrive qu'elle nous échappe, ce qui l'a méritée ne perd rien de son prix. Relever le bien qu'on a fait, c'est donner lieu de penser que l'on ne s'en glorifie pas parce qu'on l'a fait, mais qu'on l'a fait pour s'en vanter. Ainsi notre action, magnifique dans la bouche d'autrui, n'est plus rien dans la nôtre. On s'en prend à la vanité, quand on ne peut anéantir ce qui est louable. Si donc nous ne faisons rien qui nous attire des éloges, on nous blâme, et si nous faisons quelque chose de bon, on ne nous pardonne pas de le dire.

J'ai encore un scrupule qui m'est personnel ; c'est que j'ai ha rangué, non en public, mais dans l'assemblée des décurions. Or, je crains qu'il soit peu convenable de briguer, par cette publication, les suffrages et les applaudissements de la multitude que j'ai évités en prononçant mon discours. Il s'agissait des intérêts du peuple, et j'avais mis entre lui et moi les murs du sénat, pour ne point avoir l'air de capter sa bienveillance. Mais aujourd'hui ne semblerai-je pas mendier par vanité l'approbation de ceux même qui n'ont d'autre intérêt à mon action que celui de l'exemple quelle donne ? Vous voilà instruit de tous mes doutes ; décidez. Je m'en rapporterai à votre avis. Adieu.

IX. — Pline à Minutius Fundanus.

Chose étonnante ! prenez à part, chacune des journées que l'on passe à Rome, vous vous rendrez compte, ou à peu près, de son emploi. Prenez-en plusieurs ou réunissez-les toutes, il en sera autrement. En effet, demandez à quelqu'un : « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? J'ai assisté, vous dira-t-il, à une prise de toge virile. J'ai été invité à des fiançailles ou à des noces. On m'a requis pour cacheter un testament. Celui-ci m'a chargé de sa cause ; celui-là m'a fait appeler à une consultation. » Chacune de ces occupations, le jour où l'on s'y est livré, a paru nécessaire, mais quand on vient à réfléchir que c'est ainsi que se sont écoulées toutes les journées, on les trouve vides, surtout dans la retraite. On se dit alors : « A quelles bagatelles ai-je perdu mon temps ! » C'est ce que je répète souvent dans ma villa de Laurente, où je lis, où je compose, où j'exerce mon corps dont la bonne disposition seconde les opérations de mon esprit. Je n'entends, je ne dis rien, que je me repente d'avoir entendu et d'avoir dit. Personne, devant moi, ne déchire autrui par de malins discours. Ma censure ne s'adresse qu'à moi-même, quand je suis mécontent de ce que j'écris. Point de désir, point de crainte qui m'inquiète, point de bruit qui me tourmente. Je ne m'entretiens qu'avec moi et avec mes livres. O l'agréable, ô la paisible vie! ô le délicieux loisir ! Qu'il est honorable, et préférable peut-être à tout emploi ! O mer, ô rivage, mes vrais musées solitaires, qui fécondez mon imagination, que de pensées ne m'inspirez-vous pas ! Fuyez donc, comme moi, le fracas et le vain mouvement de la ville ; renoncez à toutes ces occupations frivoles qui vous y attachent ; livrez-vous à l'étude ou au repos, et songez au mot si profond et si plaisant de notre cher Attilius : Il vaut mieux ne rien faire, que de faire des riens. Adieu.

X. —Pline à Atrius Clémens.

Si jamais les belles-lettres ont fleuri à Rome, c'est assurément, aujourd'hui. Je pourrais vous en citer beaucoup d'illustres exemples : vous en serez quitte pour un seul ; je ne vous parierai que du philosophe Euphrate. J'étais fort jeune quand je commençai à le connaître en Syrie, dans le service militaire. Admis chez lui, je l'étudiai à fond. Je tâchai de m'attirer son amitié, et je n'eus pas de peine à y parvenir. Il est affable, prévenant, et respire l'urbanité qu'il enseigne. Que je serais heureux, si j'avais répondu à l'idée qu'il avait conçue de moi, comme, de son côté, il a beaucoup ajouté à son mérite personnel ! Peut-être aujourd'hui ai-je plus d'admiration pour ses vertus, parce que je les connais mieux, quoique je ne les connaisse pas encore assez. S'il n'appartient qu'à un artiste de juger un peintre, un sculpteur, un statuaire, il faut, de même, posséder la sagesse pour apprécier un sage. Mais, autant que je puis m'y connaître, tant de rares qualités brillent dans Euphrate, qu'elles frappent et pénètrent les moins clairvoyants. Il a tout à la fois de la finesse, de la solidité et de la grâce dans la discussion, souvent même il reproduit le sublime et la majesté de Platon. Il règne dans ses discours une abondance, une variété qui enchantent, et surtout une douceur qui séduit et entraîne les plus rebelles. A ces qualités il joint une haute taille, un beau visage, une longue chevelure et une grande barbe blanche. Ces dehors, quelque vains et indifférents qu'ils paraissent, ajoutent singulièrement à la vénération qu'on a pour lui. Sa tenue est convenable ; son air est sérieux, sans être chagrin ; son abord inspire le respect, sans imprimer la crainte. Son extrême politesse égale la pureté de ses mœurs. Il fait la guerre aux vices, et non aux hommes. Il corrige l'erreur et ne la réprimande point. On est si charmé de l'entendre, qu'après même qu'il vous a persuadé, vous voudriez qu'il eût à vous persuader encore. Trois enfants composent sa famille. Il a deux fils qu'il élève avec le plus grand soin. Pompéius Juilanus, son beau-père, est recommandable par sa vie entière. Il s'est honoré surtout par le choix de son gendre, puisque, tenant le premier rang dans sa province, il a cependant choisi la vertu plutôt que la naissance et la fortune.

Mais pourquoi m'étendre davantage sur les louanges d'un ami dont il ne m'est plus permis de jouir. Ai-je donc peur de ne point sentir assez ma perte ? Enchaîné à un emploi aussi important que fâcheux, je passe ma vie à siéger sur un tribunal, à répondre à des requêtes, à faire des réglements, et à écrire une infinité de lettres qui ne sont rien moins que littéraires. Je m'en plains quelquefois à Euphrate (et encore combien est-il rare que j'aie ce plaisir !). Il essaie de me consoler, « C'est, dit-il, la plus noble fonction de la philosophie, que de mettre en œuvre les maximes des philosophes, que de prendre en main les intérêts publics, de connaître, d'apprécier, de faire éclater la justice et de la rendre. » Voilà le seul point où il ne me persuade pas. Je suis encore à comprendre que de semblables occupations puissent valoir le plaisir de passer tous les jours à l'entendre et à l'étudier. Aussi, je vous le répète, vous qui êtes libre, revenez promptement à Rome, et, dès que vous y serez, allez vous former et vous perfectionner à son école. Vous voyez que je ne ressemble pas à la plupart des hommes, qui envient aux autres les avantages dont ils sont privés. Au contraire, j'éprouve un sentiment de plaisir quand je vois mes amis regorger des biens dont je ne puis jouir. Adieu.

XI.- Pline à Fabius Justus.

Depuis longtemps vous ne me donnez point de vos nouvelles. « Je n'ai rien à vous écrire, » dites-vous. Eh bien ! écrivez-moi que vous n'avez rien à m'écrire, ou contentez-vous de me dire ce que nos ancêtres avaient coutume de mettre au commencement de leurs lettres : Si vous êtes en bonne santé, j'en suis charmé, pour moi, je me porte bien, C ela me suffit car c'est l'essentiel. Vous croyez que je badine ? non, je parle sérieusement. Mandez-moi ce que vous faites. Je souffre trop de ne pas le savoir. Adieu.

XII.. – Pline à Calestrius Tiron.

J'ai fait une perte cruelle, si ce terme est assez fort pour exprimer le malheur qui nous enlève un si grand homme. Corellius Rufus est mort et, ce qui m'accable davantage, il est mort de son plein gré. Cette manière de quitter la vie, dont on ne peut accuser la nature ni la fatalité, me semble là plus affligeante de toutes. Lorsque nos amis meurent de maladie, nous trouvons une grande consolation dans la nécessité qui frappe tous les hommes. Mais ceux, qui se livrent eux-mêmes à la mort, nous laissent l'éternel regret de penser qu'ils auraient pu vivre longtemps. Une raison suprême qui passe pour la nécessité aux yeux des sages, a entraîné Corellius Rufus dans son dessein, quoique bien des causes l'attachassent à la vie, une bonne conscience, une haute réputation, un crédit puissant, une épouse, une fille, un petit-fils, des sœurs, et, parmi tant d'objets d'affection, de véritables amis. Mais sa santé était depuis longtemps si délabrée, que les raisons de mourir l'emportèrent sur tant d'avantages qu'il trouvait à vivre. À trente-trois ans (il me l'a dit lui-même), il fut attaqué de la goutte aux pieds. Il l'avait héritée de son père car les maux, comme les autres choses, nous viennent souvent aussi par succession. Dans la force de la jeunesse, il triompha de cette maladie par la diète et par la chasteté. Lorsque, enfin, elle se fut accrue avec l'âge, il se soutint par son énergie. Sous Domitien, j'allai le voir dans sa maison, près de Rome. Il souffrait des tourments inouïs et des douleurs atroces. Le mal n'attaquait plus seulement ses pieds, il parcourait tout son corps. Ses valets se retirèrent, selon l'usage établi chez lui. Quand un ami intime entrait dans sa chambre, tout le monde en sortait, même sa femme, quoiqu'elle fût d'une discrétion à toute épreuve. Après avoir jeté les yeux autour de lui : Savez-vous bien, dit-il, pourquoi je m'obstine à supporter si longtemps mes tortures cruelles ? c'est pour survivre, ne fût-ce qu'un seul jour, à ce brigand et j'en aurais eu le plaisir, si mes forces n'eussent pas trahi mon courage.

Le ciel exauça pourtant ses vœux en lui permettant, de mourir enfin tranquille, et de rompre les liens nombreux, mais plus faibles, qui l'attachaient à la vie. Ses maux empirèrent. Il essaya de les adoucir par le régime. Ils continuèrent. Il s'en délivra par sa fermeté. Il y avait déjà quatre jours qu'il s'était abs tenu de nourriture, quand Hispulla, sa femme, envoya notre ami commun, C Géminius, m'apporter la triste nouvelle, que Corellius avait résolu de mourir, que les supplications de sa femme et de sa fille ne gagnaient rien sur lui, et que j'étais le seul qui pouvait le rattacher à la vie. J'y courus. J'arrivais, lorsque Julius Atticus, de nouveau dépêché vers moi par Hispulla, m'annonça que moi-même je n'obtiendrais rien : tant Corellius était endurci dans sa détermination. Il venait de répondre à son médecin qui lui présentait des aliments : Je l'ai résolu; parole qui me remplit tout, à la fois d'admiration et de douleur.

Je ne cesse de penser quel ami, quel homme j'ai perdu. Sans doute il avait passé soixante-sept ans, terme assez long, même pour les santés les plus robustes. Sans doute il est délivré des souffrances d'une maladie continuelle, et il laisse florissantes sa famille et la république, qui lui était plus chère que tous les siens. Cependant je le regrette comme s'il m'eût été ravi jeune et plein de santé. Dussiez-vous m'accuser de faiblesse, je le regrette pour moi-même. J'ai perdu, en effet, j'ai perdu le témoin, le guide, le modèle de ma vie. Vous ferai-je enfin un aveu que j'ai déjà fait à notre ami Calvisius, dans les premiers transports de ma douleur? je crains de trop m'y abandonner. Donnez-moi donc des consolations. Mais ne me dites pas : Il était vieux, il était souf frant ; j e sais cela. Il me faut d'autres motifs, des considérations plus puissantes, que je n'aie entendus, que je n'aie lus nulle part. Car tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, se présente naturellement à ma pensée, mais cède à une si grande douleur. Adieu

XIII. - Pline à Sosius Sénécion.

L'année a été fertile en poètes. Le mois d'avril n'a presque pas eu de jour où il ne se soit fait quelque lecture. J'aime à voir fleurir les lettres et les esprits se produire au grand jour, malgré le peu d'empressement de nos Romains à venir entendre les ouvrages nouveaux. La plupart se tiennent sur les places publiques, et perdent en causeries le temps qu'ils devraient consacrer à écouter. Ils envoient demander de temps en temps si le lecteur est entré, si son préambule est achevé, s'il est bien avancé dans sa lecture. Alors seulement vous les voyez venir lentement et avec circonspection. Encore n'attendent-ils pas la fin pour s'en aller. L'un s'esquive adroitement, l'autre sort sans façon et sans gêne. Quelle différence, du temps de nos pères! On raconte qu'un jour l'empereur Claude, en se promenant, dans son palais, entendit un grand bruit. Il en demanda la cause. On lui dit que Nonianus faisait une lecture publique. Ce prince vint aussitôt surprendre l'assemblée. Aujourd'hui les gens les plus oisifs, longtemps avant une lecture, priés et souvent avertis, dédaignent de venir; ou, s'ils viennent, ce n'est que pour se plaindre qu'ils ont perdu un jour, justement parce qu'ils ne l'ont pas perdu. Cette nonchalance et ce dédain de la part des auditeurs rehaussent beaucoup dans mon estime le courage des écrivains qu'ils ne dégoûtent pas de la composition et des lectures publiques. Pour moi, j'ai assisté à presque toutes les lectures. A dire vrai, les auteurs étaient mes amis car il n'y a peut-être pas un ami des lettres qui ne soit aussi le mien. Voilà ce qui m'a retenu à Rome plus longtemps que je ne voulais. Enfin je puis regagner ma retraite, et y composer quelque ouvrage, que je me garderai bien de lire en public. Ceux dont j'ai écouté les lectures croiraient que je leur ai, non pas donné, mais seulement prêté mon attention. Car, dans ces sortes de services, comme dans tous les autres, le mérite cesse dès qu'on en demande le prix. Adieu.

XIV. — Pline à Junius Mauricus.

Vous me priez de chercher un parti pour la fille de votre frère. C'est avec raison que vous me donnez cette commission plutôt qu'à tout autre : vous savez jusqu'où je portais mon admiration et mon attachement pour ce grand homme. Par quels sages conseils n'a-t-il point soutenu ma jeunesse ! Combien ses éloges ne m'ont-ils pas aidé à en mériter! Vous ne pouviez donc me charger d'un soin plus important, d'un soin qui me fit tout à la fois plus de plaisir et plus d'honneur que celui de choisir un époux digne de faire revivre Rusticus Arulénus dans ses descendants. Ce choix demanderait beaucoup de temps, si nous n'avions pas Minucius Acilianus, qui semble fait exprès pour cette alliance. C'est un jeune homme qui m'aime comme on aime les gens de son âge (car je n'ai que quelques années plus que lui), et qui me respecte comme un vieillard. Il veut tenir de moi l'instruction et les principes que je dus autrefois à vos leçons.

Il est né à Brescia, ville de ce canton d'Italie où l'on conserve oncore beaucoup de vestiges de la modestie, de la frugalité, et même de la simplicité antique. Minucius Macrinus, son père, n'oo cupa d'autre rang que celui de premier des chevaliers, parce ; qu'il refusa de monter plus haut. Vespasien voulut l'admettre au nombre des anciens préteurs; mais il préféra constamment un repos honorable à ce qui n'est peut-être que Je l'ambition cachée sous le nom de gloire. Serrana Procula, aïeule maternelle de ce jeune homme, est du municipe de Padoue. Vous connaissez les mœurs sévères de ce pays. Serrana y est citée comme un modèle. Il a aussi pour oncle P. Acilius. C'est un personnage d'une sagesse, d'une prudence, d'une intégrité presque incroyable. En un mot, vous ne trouverez, dans toute cette famille, rien qui ne vous plaise autant que dans la vôtre. Quant à Minucius Acilianus, il joint à beaucoup de talent et d'activité une modestie extrême. Il a exercé avec honneur la questure, le tribunal, la préture, et il vous a épargné ainsi d'avance la peine de les briguer pour lui. Sa figure est noble, son teint animé et vivement coloré. Tout en lui respire la distinction, la dignité d'un sénateur. Ces avantages, selon moi, ne sont point à négliger : c'est, en quelque sorte, une récompense que l'on doit aux mœurs innocentes d'une jeune personne.

Ajouterai-je que le père est fort riche. Quand je songe au caractère de ceux qui veulent un gendre de ma main Je n'ose parler de sa fortune mais, quand je considère, les mœurs publiques et même nos lois qui mettent les revenus en première ligne, cet article me semble ne devoir pas être omis. Franchement, on ne peut envisager les nombreuses conséquences du mariage, sans faire entrer la richesse dans les conditions du bonheur. Vous croyez peut-être que mon amitié s'est plu à exagérer le mérite d'Acilianus. Rapportez-vous-en à ma parole : vous verrez qu'il tiendra bien plus que je ne promets. Je vous avoue que j'ai pour ce jeune homme la plus vive affection, et il la mérite. Mais, plus je l'aime, moins je dois outrer son éloge. Adieu.

XV. — Pline à Septicius Clarus.

A merveille ! vous me promettez de venir souper, et vous me manquez de parole ! Mais il y a une justice : vous me rembourserez mes frais jusqu'à la dernière obole et ils ne sont pas minces. J'avais préparé à chacun sa laitue, trois escargots, deux œufs, un gâteau miellé et de la neige car je vous compterai jusqu'à la neige, la neige surtout, puisqu'elle ne sert jamais qu'une fois. Nous avions d'excellentes olives, des courges, des oignons et mille autres mets aussi délicats. Vous auriez eu à choisir d'un comédien, d'un lecteur ou d'un musicien ou même, admirez ma générosité, vous les auriez eus tous ensemble. Mais vous avez préféré, chez je ne sais qui, des huîtres, des fressures de porc, des oursins, et des danseuses espagnoles. Vous me le paierez, je ne vous dis pas comment. Vous avez été cruel, vous m'avez privé d'un grand plaisir, peut-être vous aussi, du moins, vous y avez perdu. Comme nous eussions ri, plaisanté, moralisé ! Vous trouverez chez beaucoup d'autres des repas plus magnifiques mais nulle part plus de gaieté, plus de franchise, plus d'abandon. Faites en l'épreuve et après cela si vous quittez toute autre table pour la mienne, je consens que vous quittiez la mienne pour toujours. Adieu.

XVI. -Pline à Erucius.

Je chérissais déjà Pompéius Saturninus (je parle de notre ami), je vantais son esprit, même avant d'en connaître toute la souplesse, toute la flexibilité, toute l'étendue. Aujourd'hui il s'est emparé de moi ; il me possède, il m'absorbe tout entier. Je l'ai entendu plaider avec autant de véhémence que d'énergie, et je n'ai pas trouvé moins de pureté et d'élégance dans ses improvisations que dans ses discours étudiés. Raisonnements justes et serrés, plans sages et bien faits, diction harmonieuse et d'un goût antique, toutes ces beautés, qui vous transportent quand la chaleur et la rapidité du débit les animent, vous charment encore lorsque vous les retrouvez sur ses tablettes. Vous serez de mon avis, dès que vous aurez en main ses pièces d'éloquence. Vous n'hésiterez pas à les comparer aux plus belles que les anciens nous ont laissées, et vous avouerez qu'il égale ses modèles. Comme historien, il vous satisfera davantage par la précision, la netteté, l'agrément, quelquefois même par l'éclat et la sublimité de ses récits. Il n'a pas moins de vigueur dans ses harangues que dans ses plaidoyers mais il y est plus concis, plus serré, plus pressant. Ce n'est pas tout : il fait des vers qui valent ceux de Catulle ou de Calvus. Que de grâce, de douceur, de tendresse, et quelquefois de mordant! Aux vers faciles et coulants, il en mêle, à dessein, d'une harmonie un peu rude : c'est la manière de Catulle et de Calvus. Dernièrement, il me lut des lettres qu'il disait être de sa femme. Je crus entendre Plaute ou Térence en prose. Que ces lettres soient de sa femme, comme il l'assure, ou qu'elles soient de lui, ce qu'il n'avoue pas, il mérite les mêmes éloges, ou pour les avoir écrites, ou pour avoir donné à sa femme, qu'il épousa si jeune, le talent de les écrire. Je ne le quitte donc plus de toute la journée : je le lis avant de prendre mes tablettes, quand je les quitte, quand je me délasse et il est toujours nouveau pour moi. Je ne puis trop vous engager à m'imiter. Faut-il dédaigner ses œuvres, parce qu'il est notre contemporain? Quoi ! s'il avait vécu parmi des gens que nous n'eussions jamais vus, nous rechercherions ses livres et même ses portraits et, parce qu'il est au milieu de nous, nous serons dégoûtés de son mérite éclatant par la facilité même d'en jouir ! Il est absurde, il est injuste de ne pas admirer un homme si digne d'admiration, parce qu'on a le bonheur de le voir, de lui parler, de l'entendre, de l'embrasser, et non seulement de le louer, mais encore de l'aimer. Adieu.

XVII. — Pline à Cornélius Titianus.

Il reste encore du dévouement et de l'honneur parmi les hommes : on en voit dont l'amitié survit à leurs amis. Titinius Capito a obtenu de notre empereur la permission d'élever sur le forum une statue à L. Silanus. Qu'il est beau, qu'il est honorable de consacrer à cet usage la faveur dont on jouit, et d'employer son crédit à rendre hommage au mérite d'autrui ! Capiton s'est fait une habitude d'honorer les grands hommes. On ne saurait dire avec quelle vénération, avec quel amour il conserve chez lui, ne pouvant pas les voir ailleurs, les portraits des Brutus, des Cassius, des Catons. Il célèbre aussi en vers excellents tous les illustres personnages. Croyez-moi, l'on n'aime point tant le mérite d'autrui, sans en avoir beaucoup soi-même. L. Silanus a reçu les honneurs qui lui étaient dus, et en lui assurant l'immortalité, Capiton a fondé la sienne. Il n'est pas, en effet, plus noble et plus glorieux de mériter une statue dans Rome, que de l'ériger à celui qui la mérite. Adieu.

XVIII— Pline à Suétone.

Vous m'écrivez qu'épouvanté par un songe, vous craignez pour le succès de votre plaidoyer. Vous me priez de demander un délai de quelques jours, ou d'obtenir au moins que vous ne plaidiez pas à la prochaine audience. Cela n'est pas facile. Cependant j'essaierai :

Car c'est de Jupiter que nous viennent tes songes.

Mais il importe de savoir si d'ordinaire l'événement est conforme ou contraire à vos rêves. En me rappelant un des miens, j'augure bien de celui qui vous fait peur. J'allais plaider la cause de Julius Pastor. Je rêvai que ma belle-mère, à mes genoux, me conjurait de ne point plaider ce jour-là. J'étais fort jeune, je devais parler devant les quatre tribunaux assemblés ; j'avais contre moi les citoyens les plus, puissants, et même les favoris de l'empereur. Toutes ces circonstances, après mon songe fatal, devaient me faire perdre la tête. Je plaidai néanmoins, en pensant que

Défendre sa patrie est le plus sûr présage.

Ma parole engagée était pour moi là patrie, et, s'il est possible, quelque chose de plus cher encore. Je réussis. C'est même cette cause qui fit d'abord parler de moi, et qui m'ouvrit les portes delà renommée. Voyez donc si cet exemple ne vous engagera point à mieux augurer de votre songe ou, si vous trouvez plus de sûreté à suivre ce conseil de la prudence : dans le doute, abstiens-toi, faites-le-moi savoir. J'imaginerai quelque prétexte, et je plaiderai pour que vous puissiez ne plaider que quand il vous plaira. Après tout, vous êtes dans une situation différente de celle où je me trouvais. L'audience des çentumvirs ne souffre point de remise. Celle où vous devez parler ne s'ajourne pas aisément mais enfin elle peut s'ajourner. Adieu.

XIX. — Pline à Romanus.

Nés dans la même ville, instruits à la même école, nous avons, depuis notre enfance, habité la même maison. Votre père était lié d'une étroite amitié avec ma mère, avec mon oncle, avec moi, autant que le pouvait permettre la différence de nos âges. Que de raisons à la fois pour prendre intérêt à votre élévation, et pour y concourir! Il est certain que vous avez cent mille sesterces de revenu, puisque vous êtes décurion dans notre province. Pour que nous ayons le plaisir de vous posséder encore dans l'ordre des chevaliers, j'ai à votre service les trois cent mille sesterces qui vous manquent, et je vous les offre. Notre ancienne amitié m'est un gage suffisant de votre reconnaissance. Je ne vous ferai pas même la recommandation que je devrais vous faire, si je n'étais persuadé que vous n'en avez pas besoin : c'est de vous gouverner avec sagesse dans ce nouvel emploi que vous tiendrez de moi. On ne peut remplir avec trop d'exactitude les devoirs de son rang, lorsqu'il faut justifier le choix de l'ami qui nous v élève. Adieu.

XX. — Pline à Tacite.

J'ai de fréquentes discussions avec un homme savant et habile, qui, dans l'éloquence du barreau, n'estime rien tant que la concision. J'avoue qu'elle n'est pas à négliger, quand la cause le permet ; autrement, ce serait une prévarication que d'omettre ce qu'il est utile de dire, et c'en serait une autre que d'effleurer, comme en courant, ce qu'on doit imprimer, inculquer, répéter. Dans la plupart des causes, l'amplification ajoute de la force et du poids aux idées. Pour qu'elles pénètrent dans l'esprit, comme le fer dans un corps, il ne suffit pas de frapper, il faut appuyer. A ces raisons, notre homme répond par des autorités : il étale âmes regards, chez les Grecs, les harangues de Lysias ; chez nous, celles des Gracques et de Caton, qui en général sont brèves et concises. A Lysias, moi j'oppose Démosthène, Eschine, Hypéride, et un grand nombre d'autres. Aux Gracques et à Caton, j'oppose Pollion, César, Célius, et surtout Cicéron, dont la plus longue harangue passe pour la plus belle. Il en est d'un bon livre comme de toute autre chose bonne en soi : son étendue ajoute à son prix. Voyez les statues, les figures en relief, les tableaux, les portraits dès hommes, ceux de beaucoup d'animaux, et même d'arbres : pourvu que ces effigies soient bien faites, rien ne les relève comme leur grandeur. Il en est de même des harangues. Un ouvrage doit à son étendue je ne sais quoi de plus brillant et de plus majestueux.

Mon adversaire, homme subtil et difficile à, saisir, échappe, à ces raisonnements et à plusieurs autres que j'emploie pour le convaincre, par un détour assez ingénieux. Il prétend que les harangues sur lesquelles je m'appuie, étaient plus courtes lorsqu'elles, furent prononcées. Je pense tout autrement. Je me fonde sur une foule de harangues de divers orateurs, par exemple, sur celles de Cicéron pour Muréna, pour Varénus. L'orateur s'est contenté d'indiquer dans un simple sommaire les chefs d'accusation qu'il avait à traiter ce qui prouve, qu'en parlant, il s'était étendu sur bien des choses qu'il a supprimées en écrivant. Il affirme qu'en se conformant à l'ancien usage, il plaida seul pour Cluentius, et pendant quatre audiences pour C. Cornélius. Par là il fait assez comprendre que ce qu'il avait été forcé de développer dans sa plaidoirie de plusieurs jours, il avait su depuis, à force de retranchements et de corrections, le réduire à un discours, fort long sans doute, mais enfin à un seul discours. Mais, me dira-t-on, il y a une grande différence entre un bon plaidoyer et un bon discours, C'est l'opinion de quelques personnes, je le sais. La mienne (peut-être me trompé-je), c'est qu'un bon plaidoyer peut n'être pas un bon discours, mais qu'il est impossible qu'un bon discours ne soit pas un bon plaidoyer. Car le discours écrit est le type et le modèle du discours qui doit être débité. De là vient que dans les meilleurs, et dans ceux même que nous savons n'avoir jamais été prononcés, nous, trouvons mille figures improvisées. Ainsi, dans une des harangues contre Verres, nous lisons : Un ouvrier.... comment s' appel ait-il? Vous m'avertissez à propos. C'est P olyclète, disait-on. Il faut en conclure que la meilleure plaidoirie est celle qui se rapproche le plus du discours, pourvu qu'elle ne soit pas resserrée dans un trop court espace de temps. Si on l'y renferme, ce n'est plus la faute de l'avocat ; tout le tort appartient au juge. Les lois viennent à l'appui de mon opinion : elles ne sont point avares du temps pour l'orateur. Ce n'est point la brièveté, c'est l'attention à ne rien omettre, qu'elles lui re commandent et l'on ne peut s'acquitter de ce devoir que dans les petites causes, si l'on se pique d'être court.

J'ajoute ce que je tiens de l'expérience, le plus sûr de tous les maîtres. Dans mes fonctions d'avocat et de juge, comme dans mes consultations, j'ai mille fois remarqué que les mêmes raisons n'agissent pas sur tous les hommes, et que, la plupart du temps, de petites considérations produisent sur eux de grands effets. Leurs idées et leurs goûts varient à un tel point, que souvent ils prononcent diversement sur une question que l'on vient d'agiter devant eux et, s'il leur arrive de s'accorder, c'est quelquefois par des motifs différents. D'ailleurs on s'engoue de ce qu'on a imaginé soi-même et, lorsque le moyen qu'on a prévu est proposé par un autre, on le regarde comme péremptoire. I l faut donc donner à chacun quelque chose qu'il puisse saisir, qu'il puisse reconnaître. Un jour que Régulus et moi défendions le même client, il me dit :Vous vous imaginez qu'il faut tout faire valoir dans une cause. Moi, je prends d'abord mon ennemi à la gorge, je l'étran gle. Il presse effectivement l'endroit qu'il saisit mais il se trompe souvent dans son choix. Ne pourrait-il point arriver, lui répondis-je, que vous prissiez quelquefois le genou, la jambe, ou même le talon pour la gorge? Moi, qui ne puis apercevoir la gorge, j'essaie tout, je tente tout, je mets touten oeuvre. Je fais valoir ma cause, comme un domaine. On n'en cultive pas seulement les vignes, on prend soin des moindres arbrisseaux. On en laboure les champs. Dans ces champs, on ne se contente pas de semer du froment ou du seigle, on y sème de l'orge, des fèves et tous les autres légumes. Je jette aussi à pleines mains dans ma cause des moyens de toute espèce pour en recueillir ce qui pourra venir à bien. On ne risque pas moins de se tromper sur la certitude des jugements que sur la constance des saisons et sur la fertilité des terres. Je n'ai pas oublié qu'Eupolis, dans une de ses comédies, loue ainsi l'illustre orateur Périclès :

Sur ses lèvres siégeait, outre la véhémence,

Les dons les plus heureux de la persuasion ;

Et de son ascendant, telle était la puissance,

Que seul dans tous les cœurs, il laissait l'aiguillon.

Mais, sans sa merveilleuse abondance, Périclès eût-il exercé cet empire souverain sur les âmes, soit par la rapidité, soit par la concision de ses discours (car il ne faut pas les confondre), ou par toutes les deux ensemble? On ne parvient à plaire et à persuader qu'en prenant assez de temps pour déployer son éloquence et l'on ne peut laisser l'aiguillon dans les coeurs, si l'on pique sans enfoncer. Un autre poête comique, parlant du même orateur, dit :

Il tonnait, foudroyait, bouleversait la Grèce.

Ce n'est pas dans un discours concis et serré, c'est dans une amplification majestueuse et sublime qu'on peut mêler la foudre aux éclairs, et jeter partout le trouble et la confusion. Il y a pourtant une juste mesure, je l'avoue. Mais celui qui n'atteint pas cette limite est-il plus estimable que celui qui la passe ? Vaut-il mieux ne pas dire assez que trop dire? Aussi vous entendez souvent reprocher à tel orateur une extrême abondance, à tel autre la sécheresse et la stérilité. On dit de celui-là qu'il dépasse son sujet; de celui-ci, qu'il ne peut l'embrasser. Tous deux pèchent également, l'un par excès de force, l'autre par faiblesse. Cette fécondité sans doute marque moins de culture, mais plus d'étendue d'esprit. Quand je parle ainsi, je n'approuve pas ce discoureur sans fin que peint Homère, je songe plutôt à celui dont les paroles se précipitent,

Comme à flocons pressés on voit tomber la neige.

Ce n'est pas que je n'aie aussi beaucoup de goût pour l'autre,

Qui sait dans peu de mots cacher un sens profond.

Mais, si vous me laissez le choix, je me déclarerai pour cette éloquence semblable à des flocons de neige, c'est-à-dire, abondante, large, impétueuse ; c'est là ce que j'appelle une éloquence vraiment divine. Cependant, direz-vous, beaucoup d'auditeurs préfèrent la concision. Oui, sans doute, les paresseux, dont il serait ridicule de prendre pour règle la délicatesse et l'indolence. Si vous les consultez, non seulement vous parlerez peu, mais vous ne parlerez point.

Voilà mon sentiment, que j'offre d'abandonner pour le vôtre. Toute la faveur que je vous demande, si vous êtes d'un autre avis, c'est de m'en expliquer les motifs. Quelle que soit la soumission que je dois à votre autorité, dans un sujet de cette importance, je crois qu'il est mieux encore de céder à la raison. Si donc je vous parais être dans le vrai, écrivez-le-moi, aussi brièvement que vous voudrez mais n'y manquez pas : cela me fortifiera dans mon jugement. Si je me trompe, prouvez-le-moi dans une longue lettre. N'est-ce point vous corrompre que d'exiger seulement un billet, si vous partagez mon opinion, et une longue épître, si vous m'êtes contraire? Adieu.

XXI — Pline à Paternus.

Je ne me fie pas moins à vos yeux qu'à votre discernement ; non que je vous croie fort habile (car il ne faut pas vous donner de vanité), mais je crois que vous l'êtes autant que moi ; c'est encore beaucoup dire. Raillerie à part, les esclaves que vous m'avez fait acheter me paraissent d'assez bonne mine. Reste à savoir s'ils sont honnêtes. Sur ce point il vaut mieux s'en rapporter à leur réputation qu'à leur physionomie. Adieu.

XXII.-Pline à Catilius Sévérus.

Une circonstance douloureuse me retient depuis longtemps à Rome. Je ne puis voir sans une profonde inquiétude la longue et opiniâtre maladie de Titus Ariston pour qui j'ai une admiration et une tendresse extraordinaires. Rien n'égale sa sagesse, son intégrité, son savoir. Aussi me semble-t-il voir les sciences et les lettres prêtes à disparaître avec lui. Quelle connaissance du droit public et du droit particulier ! Que de faits, que d'exemples, que d'érudition il possède ! Tout ce que vous désirez apprendre, il peut vous l'enseigner. C'est pour moi un trésor où je trouve tout ce qui me manque. Quelle confiance, quel respect inspirent ses paroles! Quelle admirable et charmante modestie dans ses décisions ! Que de choses n'embrasse-t-il pas sur-le-champ? Et cependant il doute presque toujours, il hésite, combattu par les raisons opposées que son esprit fin et pénétrant va rechercher jusque dans leur principe, il les examine, il les pèse. Vous vanterai-je la frugalité de sa table, la simplicité de sa mise? Je retrouve dans sa chambre et jusque dans sa couche l'image des mœurs de nos pères. Il rehausse cette simplicité par une grandeur d'âme qui n'accorde rien à l'ostentation, qui donne tout au témoignage de la conscience, et n'attache point la récompense d'une bonne action aux louanges qu'elle attire, mais à l'action elle-même. En un mot, il est peu de personnes, parmi celles qui affichent au dehors le goût de la philosophie, qu'on puisse lui comparer. Il ne court point les gymnases et les portiques pour charmer, par de longs débats, l'oisiveté des autres et la sienne. Les affaires, le barreau l'occupent tout entier. I1 plaide pour les uns, il donne des conseils aux autres et, pourtant, il ne le cède à ancun philosophe en probité, en désintéressement, en justice, magnanimité.

Si vous étiez près de lui, vous admireriez avec quelle patience il supporte la maladie, comment il triomphe de la douleur, comment il résiste à la soif, avec quel courage il souffre, immobile et couvert, les plus cruels accès de la fièvre. Dernièrement il me fit appeler avec quelques-uns de ses plus intimes amis. Il nous pria de consulter ses médecins pour se résoudre à quitter la vie, si la maladie était incurable, ou pour attendre avec constance la guérison, si elle n'était que longue et difficile. I l devait, disait-il, aux prières de sa femme, aux larmes de sa fille, aux vœux de ses amis, de ne point trahir leurs espérances par une mort volontaire, pourvu que ces espérances ne fussent pas vaines. Rien de plus noble, à mon gré, rien de plus digne d'éloges qu'un tel courage. Vous trouverez assez de gens qui courent à la mort, poussés par un aveugle instinct mais il n'appartient qu'à une grande âme de peser la mort et la vie, et de se déterminer, d'après la raison, pour l'une ou pour l'autre.

Sans doute les médecins nous donnent de l'espoir mais il faut que les dieux confirment leurs promesses, et me délivrent enfin de cette mortelle inquiétude. Alors je retournerai à ma villa de Laurente, c'est-à-dire à mes livres, à mes tablettes et à mes studieux loisirs. Car, tant que je garde mon ami, ou que je suis dans la perplexité, je n'ai ni le temps de lire, ni l'envie d'écrire. Vous voilà informé de mes alarmes, de mes vœux, de mes desseins. Apprenez-moi, à votre tour, mais plus gaiement, ce que vous avez fait, ce que vous faites, et ce que vous voulez faire. Ce ne sera pas un faible soulagement à ma peine de savoir que vous n'avez rien qui vous afflige. Adieu.

XXIII. — Pline à Pompéius Palcon.

Vous me demandez s'il convient que vous plaidiez pendant que vous êtes tribun. Avant tout, il est bon de savoir quelle idée vous vous faites de cette dignité. La regardez-vous comme une ombre vaine, comme un titre sans réalité, ou comme un pouvoir respectable pour tout le monde, même pour celui qui en est revêtu? Pour moi, lorsque j'étais tribun, j'ai peut-être eu tort de me croire un personnage important mais je me suis conduit comme si je l'étais, et je me suis abstenu de plaider. J'ai cru qu'il était messéant que le magistrat à qui la première place est due en tout lieu, devant qui le public devait se tenir debout, se tint debout lui-même, pendant que le public serait assis ; que lui, qui a droit d'imposer silence, reçût de la clepsydre l'ordre de se taire ; que lui, qu'il n'est pas permis d'interrompre, fût exposé à s'entendre dire des injures ; qu'il fût traité de lâche s'il les souffrait, et de superbe s'il s'en vengeait. J'y voyais un autre écueil. Que faire, si l'une des parties venait à réclamer ma protection? Aurais-je usé de mon autorité, ou bien serais-je demeuré muet et immobile, abdiquant en quelque sorte mon pouvoir, et me réduisant à la condition de simple particulier? Par ces motifs, j'ai mieux aimé être le tribun de tous nos citoyens, que l'avocat de quelques-uns. Pour vous, je le répète tout dépend de savoir ce que vous pensez du rang que vous occupez, et quel rôle vous avez résolu de choisir en homme sage, afin de le soutenir jusqu'au bout. Adieu.

XXIV. - Pline à Bébius Hispanus.

Suétone, qui loge avec moi, veut acheter une petite terre, qu'un de vos amis, dit-on, à l'intention de vendre. Faites en sorte, je vous prie, qu'elle ne lui soit vendue que ce qu'elle vaut : c'est à ce prix qu'elle lui plaira. Un mauvais marché est toujours désagréable, surtout en ce qu'il semble nous reprocher notre sottise. Cette propriété, si d'ailleurs le prix lui parait convenable, tente mon ami par plus d'un endroit. Elle est voisine de Rome ; la route est commode, le bâtiment peu considérable, le sol peu étendu, et plus capable d'amuser que d'occuper. Aux gens de lettres, comme notre Suétone, il ne faut que le terrain nécessaire pour délasser leur esprit, réjouir leurs yeux, se promener dans une allée, fouler un sentier, connaître toutes leurs vignes et compter tous leurs arbres. Je vous donne ces détails pour vous apprendre combien il me devra, et combien je vous devrai, s'il achète ce petit bien qui offre tant d'avantages, à des conditions dont il n'ait jamais lieu de se repentir. Adieu.

LIVRE SECOND. Retour

I. — Pline à Voconius Romanus.

Les funérailles publiques de Virginius Rufus, citoyen dont le bonheur égale le mérite éclatant, viennent de donner aux Romains un des plus beaux et des plus mémorables spectacles qu'ils aient vus depuis quelques années. Il a survécu trente ans à sa gloire. Il a lu des poèmes et des histoires dont ses actions avaient fourni le sujet, et joui des suffrages de la postérité. Trois fois consul, il est parvenu au plus haut rang où pouvait monter un simple particulier qui n'avait pas voulu être souverain. Il a échappé aux empereurs dont ses vertus avaient excité les soupçons et la haine. Il a laissé sur le trône le meilleur des princes, qui l'honorait de son amitié, et qui semble avoir été réservé pour relever la pompe funèbre d'un si grand homme. Il a vécu plus de quatre-vingt-trois ans, entouré de vénération, dans la tranquillité la plus profonde. Sa santé fut parfaite et il n'eut d'autre incommodité qu'un tremblement de mains, sans aucune douleur. Il est vrai que son agonie a été longue et douloureuse mais elle ne fait que rehausser sa gloire. Il était debout, et se préparait à remercier publiquement l'empereur de l'avoir élevé au consulat, lorsqu'un gros livre qu'il tenait, échappa de ses débiles mains. Il s'empressa de le ramasser. Mais, comme le sol était uni et glissant, le pied vint à lui manquer. Il tomba et se rompit une cuisse. Elle fut mal remise, et, l'âge supposant aux bienfaits de la nature, les os ne purent reprendre. Les obsèques de ce grand homme honorent à la fois l'empereur, notre siècle, la tribune même et le barreau. Cornélius Tacite a prononcé son éloge : en lui donnant le plus éloquent des panégyristes, la fortune a mis le comble à son bonheur.

Il est mort chargé d'années, comblé d'honneurs, même de ceux qu'il a refusés et cependant nous n'en devons pas moins le pleurer et le regretter, comme le modèle des anciennes mœurs, moi surtout, qui le chérissais, qui l'admirais autant dans le commerce familier, que dans sa vie publique. Nous étions du même pays : nos villes natales étaient voisines ; nos terres et nos propriétés se touchaient. Il m'avait été laissé pour tuteur, et avait eu pour moi la tendresse d'un père. Je n'ai brigué aucune charge qu'il ne m'ait honoré de son suffrage, et qu'il ne soit accouru du fond de sa retraite pour m'appuyer de son crédit, quoique depuis longtemps il eût renoncé à ces sortes de devoirs. Enfin, le jour où les prêtres ont coutume de nommer ceux qu'ils croient les plus dignes du sacerdoce, il m'a toujours donné sa voix. Je dirai plus. Pendant sa dernière maladie, craignant d'être un des cinq membres de la commission instituée par le sénat pour travailler à la diminution des charges publiques, il me choisit, malgré ma jeunesse, pour le remplacer, de préférence à tant de vieux amis et de personnages consulaires. Quand jamais un fils , me dit-il, c'est à vous que je confierais cet emploi. Puis-je donc ne pas pleurer auprès de vous sa mort comme prématurée? si toutefois il est permis de la pleurer,ou d'appeler mort le passade d'un si grand homme à une vie sans fin. Car il vit, et il vivra toujours, plus que jamais présent à la mémoire des hommes, et mêlé à leurs discours, depuis qu'il a disparu à leurs veux. J'avais mille autres choses à vous mander mais mon esprit ne peut, se détacher de Virginius ; je ne puis penser qu'à Virginius. L'imagination prête à mes souvenirs toute la force de la réalité : je crois l'entendre, l'entretenir, l'embrasser. Nous avons et nous aurons peut-être encore des citoyens qui l'égaleront en vertus mais nul n'égalera sa gloire. Adieu. .

II — Pline à Paulinus.

Je suis fâché ; c'est peut-être à tort, mais je suis fâché. Vous savez à quel point l'amitié est quelquefois injuste, souvent exigeante, toujours pointilleuse. Néanmoins, j'aurais ici une belle occasion de me mettre en colère, si mon courroux était fondé et je le fais éclater, comme si le motif en était aussi légitime qu'il est grave. Quoi! rester si longtemps sans me donner de vos nouvelles ! Vous n'avez qu'un moyen de m'apaiser : écrivez-moi désormais fort, souvent, et de très longues lettres. C'est pour moi la seule excuse véritable : je traiterai toutes les autres de mensonges. ^ Je ne me payerai pas de ces défaites : Je n'étais point à Rome ; fêtais accablé d'occupations. Quant à l'excuse, j'étais malade, plaise aux dieux que vous n'ayez jamais à y recourir! Pour moi, je me partage ici entre l'étude et la paresse, ces deux enfants du loisir. Adieu,

III— Pline à Népos.

Isée a dépassé la brillante réputation qui l'avait précédé. Rien n'égale la facilité, l'abondance, la richesse de son élocution. Il improvise toujours, et ses improvisations valent des discours écrits. Il a toute la grâce du langage grec ou plutôt du dialecte attique. Ses préambules ont de l'élégance, de la délicatesse et de la douceur, quelquefois de la grandeur et de la majesté. Il soumet à ses auditeurs plusieurs controverses, leur laisse le choix du sujet et souvent même du rôle. Il se lève, il s'arrange, il commence. Aussitôt tout se trouve presque au même instant sous sa main. Les pensées profondes et les expressions arrivent en foule. Mais quelles expressions! les mieux choisies, les plus élégantes. Ses improvisations décèlent beaucoup de lecture et d'habitude d'écrire. Ses exordes sont justes, ses narrations claires, ses arguments vifs, ses pérorations véhémentes, sa diction élevée. En un mot, il instruit, il plaît, il touche, sans qu'on puisse décider en quoi il réussit le mieux. Ses pensées sont si brillantes, ses raisonnements si concis et si serrés, que la plume leur donnerait à peine autant d'énergie. Sa mémoire est prodigieuse : il reprend d'un bout à l'autre un discours qu'il vient d'improviser, sans se tromper d'un seul mot. L'étude et l'exercice lui ont acquis ce merveilleux talent car, nuit et jour, ce qu'il fait, ce qu'il entend, ce qu'il dit, tout se rapporte là. Il a plus de soixante ans, et il ne s'exerce encore que dans les écoles. C'est chez les hommes de ce genre qu'on trouve au plus haut degré la simplicité, la bonté, la franchise. Nous autres, qui passons notre vie dans les contestations réelles du barreau, nous apprenons, sans le vouloir, toutes les ruses de la chicane. Les écoles, au contraire, qui vivent de fiction, ne nous offrent que des sujets innocents, et rien n'est plus agréable, surtout dans la vieillesse. Est-il, en effet, pour elle un amusement plus doux que celui qui fait les délices du jeune âge?

Je crois donc Isée, non seulement le plus éloquent, mais encore le plus heureux des hommes et vous, vous êtes le mortel le plus insensible, si vous ne brûlez de le connaître. Lors même que d'autres affaires et le désir de me voir ne vous appelleraient pas ici, vous devriez venir l'entendre. N'avez-vous jamais lu qu'un citoyen de Gadès, frappé de la réputation et de la gloire de Tite-Live, accourut des extrémités du monde pour le voir, et s'en retourna après l'avoir vu? Il faut être sans goût, sans littérature, sans émulation, j'ai presque dit sans honneur, pour ne pas céder à cette curiosité, la plus séduisante, la plus noble, enfin la plus digne d'un homme. Vous médirez peut-être: « J'ai ici des ouvrages non moins éloquents. » Oui, mais vous les lirez toujours quand il vous plaira, et vous ne pourrez pas toujours entendre Isée. Ignorez-vous d'ailleurs ce qu'on dit partout, que le débit fait une impression bien plus profonde? Ce que vous lisez, fût-il plus énergique, les traits que l'orateur enfonce par le geste, par la voix, par le jeu de la physionomie, entrent toujours plus avant. Révoquerons-nous en doute ce que l'on raconte d'Eschine? Un jour qu'il lisait à Rhodes la harangue que Démosthène avait prononcée contre lui, son auditoire était dans l'enthousiasme. Que serait-ce donc, s'écria-t-il, si vous eussiez entendu le monstre lui-même? Cependant, si l'on en croit Démosthène, Eschine avait un organe très sonore et Eschine avouait néanmoins que l'auteur du discours l'avait infiniment mieux débité que lui. Dans tout ceci, quel est mon but? C'est de vous déterminer à venir entendre Isée, ne serait-ce que pour dire que vous l'avez entendu. Adieu.

IV. — Pline à Calvina.

Si votre père avait laissé des créanciers, ou même un seul créancier autre que moi, vous auriez peut-être raison de délibérer si vous devez accepter une succession dont un homme même redouterait le fardeau. Mais aujourd'hui (les lien? qui nous unissent m'en imposaient le devoir), j'ai payé je ne dis pas les plus importuns, mais les plus pressés, et je suis devenu votre créancier unique. J'avais déjà contribué à votre dot d'une somme de cent mille sesterces, outre celle que votre père s'était engagé à payer, en quelque sorte, sur mon bien (car c'était moi qui devais en faire les fonds) : voilà des gages certains de mes dispositions pour vous. Avec cette assurance, il faut épargner une tache à votre père en acceptant sa succession et, pour donner de l'efficacité à mes paroles, je vous envoie une quittance générale de tout ce que me doit la succession. N'appréhendez point qu'une telle donation me soit à charge. Je ne suis pas riche, il est vrai mon rang exige de la dépense, et mon revenu par la nature de mes terres, est aussi incertain que modique. Mais ce qui me manque de ce coté-là, je le retrouve dans l' économie : voilà la source de mes libéralités. Je dois pourtant éviter de la tarir à force de profusion. Mais cette précaution ne concerne qu'autrui. À votre égard, quand ma générosité passerait les bornes, j'aurai toujours bien calculé. Adieu.

V. — Pline à Lupercus.

Je vous envoie un discours que vous m'avez demandé plus d'une fois, et que je vous ai souvent promis. Vous n'en recevrez pourtant aujourd'hui qu'une partie ; je corrige encore l'autre. J'ai cru devoir soumettre à votre critique ce qui m'a paru le plus achevé. Lisez je vous prie, ce fragment avec le m ême soin que j'ai mis à l'écrire. Je n'avais rien fait encore qui exigeât de moi autant d'application. On n'avait à juger, dans mes autres discours, que du zèle et de la probité de l'avocat ; ici, l'on jugera de la vertu du citoyen. Aussi mon ouvrage s'est-il étendu, grâce au plaisir que j'éprouvais à louer et à célébrer ma patrie, à travailler tout ensemble à sa défense et à sa gloire. Retranchez cependant à votre gré : car, toutes les fois que je pense au goût difficile et délicat de nos lecteurs, je conçois que la brièveté même est un moyen de succès.

Néanmoins, en me recommandant à votre sévérité, je me vois forcé de vous demander une faveur toute différente : c'est de vous laisser quelquefois dérider le front. Il faut bien flatter les jeunes gens, surtout, quand le sujet ne s'y oppose pas. Dans cet ouvrage, on peut prêter aux topographies qui reviendront souvent, non seulement les ornements de l'histoire mais peut-être encore ceux de la poésie. Si pourtant quelqu'un pensait que j'ai répandu plus d'agréments que n'en comportait la gravité du sujet, le reste de mon discours fléchira, je l'espère, ce rigoureux censeur. Je me suis efforcé, par la variété du style, d'intéresser toutes les classes des lecteurs. Ainsi, tout en craignant que ce qui pourra plaire à l'un ne déplaise à l'autre, je présume que cette diversité même sauvera l'ouvrage entier. Dans un repas, quoique nous ne touchions pas à tous les mets, nous louons pourtant l'ensemble du festin, et ce que notre palais refuse ne fait point de tort à ce qu'il admet. N'allez pas croire par là que je prétende avoir atteint au degré de perfection dont je parle : je veux seulement, vous faire entendre que j'y visais. Peut-être n'aurai-je pas travaillé en vain, si vous prenez la peine de retoucher ce que je vous envoie et ce que je vous enverrai bientôt. Vous direz qu'il ne vous est pas facile de vous bien acquitter de ce soin sans voir toute la pièce. J'en conviens mais vous vous familiariserez toujours avec les morceaux que je vous soumets et vous y trouverez quelque endroit qui peut souffrir des corrections partielles. Que l'on vous présente une tête, ou quelque autre partie d'une statue, vous ne pourrez sans doute en saisir les rapports et les proportions et pourtant vous ne laisserez pas de juger du mérite de cette partie. Par quel autre motif va-t-on lire ça et là les commencements d'un ouvrage, sinon parce que l'on est persuadé qu'une de ses parties peut avoir sa beauté indépendamment du reste ? Le plaisir de m'entretenir avec vous m'a mené loin. Je finis. Quand on blâme les longs discours, on ne devrait pas faire de si longues lettres. Adieu.

VI. — Pline à Avitus.

Il faudrait remonter trop haut et la chose n'en vaut pas la peine pour vous dire, comment malgré mon extème réserve, je me suis trouvé à souper chez un individu, selon lui, magnifique et rangé, selon moi, somptueux et mesquin tout à la fois. Il servait pour lui et pour un petit nombre de conviés des plats excellents, et pour les autres des mets communs et grossiers. II avait aussi partagé les vins en trois classes dans de petites bouteilles, non pour laisser la liberté de choisir, mais afin d'ôter le droit de refuser. Le premier était pour le maître et pour nous, le second, pour les amis du second degré (car il a des amis de plusieurs rangs), le dernier, pour ses affranchis et pour les nôtres. L'un de mes voisins me demanda si j'approuvais l'ordonnance de ce festin. Je lui répondis que non. Comment donc en usez-vous ? me dit-il. Je fais servir également tout le monde : car mon but est de réunir mes amis dans un repas, et non de les offenser par des distinctions injurieuses. Je n'établis aucune différence entre ceux que ma table a mis de niveau. — Quoi! reprit-il, traitez-vous de même les affranchis ? Oui. Ils ne sont plus alors à mes yeux des affranchis, mais des convives. — Cela vous coûte beaucoup, ajouta-t-il. — Point du tout.— Est-il possible? — Voici comment : c'est que mes affranchis ne boivent pas le même vin que moi, mais que je bois le même vin que mes af franchis.

Ne soyons pas trop délicats, et il ne nous en coûtera jamais bien cher pour traiter les autres comme nous-mêmes. C'est notre propre sensualité qu'il faut réprimer, et, pour ainsi dire, mettre à l'ordre, quand nous voulons épargner la dépense. Il est bien plus raisonnable de fonder son économie sur sa tempérance, que sur l'humiliation d'autrui. A quoi tend ce discours? à ne pas vous laisser imposer, vous dont j'estime tant l'heureux naturel, par le luxe qu'étalent certaines personnes à table, sous l'apparence de l'économie. L'amitié que je vous porte exige que toutes les fois que je rencontre un exemple semblable, je m'en serve pour vous avertir de ce qu'il faut éviter. N'oubliez donc jamais que l'on ne saurait trop éviter ce monstrueux mélange d'avarice et de prodigalité et que, si un seul de ces vices suffit pour ternir la réputation, ils ne peuvent que déshonorer davantage, quand ils sont réunis. Adieu.

VII. — Pline à Macrinus.

Hier le sénat, sur la proposition de l'empereur, ordonna qu'il serait élevé une statue triomphale à Vestricius Spurinna, non comme à tant d'autres, qui ne se sont jamais trouvés à une bataille, qui n'ont jamais vu de camp, et qui n'ont jamais entendu la trompette que dans des spectacles, mais comme à ceux qui ont acheté cet honneur au prix de leurs fatigues, de leur sang et de leurs exploits. Spurinna, par la force des armes, a rétabli le roi des Bructères dans ses États. Il lui a suffi de paraître (et c'est sans doute la plus glorieuse de toutes les victoires), pour dompter par la terreur une nation si belliqueuse. Mais en même temps qu'on a récompensé son courage, on a consolé sa douleur. Spurinna, en son absence, a perdu son fils Cottius, et Cottius a aussi été honoré d'une statue, honneur rarement accordé à un jeune homme. Les services du père l'avaient bien mérité et il ne fallait rien moins qu'un tel remède pour une plaie si profonde. D'ailleurs Cottius brillait déjà de tant de vertus, que l'on devait prolonger sa vie si courte par cette sorte d'immortalité. La pureté de ses mœurs, la sagesse et la supériorité même de son esprit lui permettaient de disputer de mérite avec les vieillards auxquels cette distinction l'a égalé. Un tel honneur, si je ne me trompe, ne se bornera pas à la consolation du père et à la gloire du fils ; il éveillera ? l'émulation dans tous les cœurs. Les jeunes gens, animés par l'espoir de si nobles récompenses, se distingueront à l'envi dans l'exercice des vertus. Les personnages du plus haut rang élèveront leurs enfants pour avoir le bonheur de revivre en eux, s'ils les conservent, ou pour être aussi glorieusement consolés, s'ils les perdent.

Voilà pourquoi je suis charmé que, dans l'intérêt public et pour moi-même, on ait érigé une statue à Cottius. J'aimais cet excellent jeune homme aussi vivement que je le regrette aujourd'hui et je trouverai une bien douce consolation à contempler de temps en temps son effigie, à me retourner quelquefois pour la voir, à m'arrêter à ses pieds, à passer devant elle. Si, dans l'enceinte de nos maisons, les images des morts calment notre douleur, combien ne nous frappent-elles pas davantage, lorsque, dans une place publique, elles nous retracent, non seulement le visage et les traits de nos amis, mais leur mérite et leur gloire! Adieu.

VIII. — Pline à Caninius.

Est-ce l'étude, est-ce la pêche, est-ce la chasse, ou ces délassements réunis qui vous captivent? car on peut les goûter à la fois dans notre charmante retraite, près du lac de Côme. Le lac vous fournit du poisson, les bois qui l'environnent sont pleins de bêtes fauves, et la profonde tranquillité du lieu invite à l'étude. Mais, que tous ces plaisirs ensemble ou quelqu'autre vous récréent, il ne m'est pas permis de dire que je vous porte envie. Je souffre pourtant de ne pouvoir jouir, ainsi que vous, de ces passe-temps, après lesquels je soupire comme le malade après le vin, les bains et les eaux. Ne briserai-je donc jamais les liens qui m'attachent, puisque je ne puis les dénouer? Je n'ose m'en flatter car de nouvelles affaires se joignent aux anciennes, sans que celles-ci soient terminées. La chaîne de mes occupations s'étend et s'appesantit de jour en jour. Adieu.

IX. — Pline à Apollinaire,

Je suis dans une grande perplexité au sujet des démarches de mon ami Sextus Érucius. Je ressens pour cet autre moi-même des tourments et des inquiétudes, qu'en pareille occasion je n'ai point éprouvés pour moi. D'ailleurs, il me semble que mon honneur, mon crédit et ma dignité sont compromis. J'ai obtenu de l'empereur, pour Sextus, le laticlave et la charge de questeur. Il doit à mes sollicitations la permission de demander celle de tribun. Si le sénat la lui refuse, je crains de paraître avoir abusé le prince. Je ne dois donc rien négliger pour que le jugement public confirme l'opinion que l'empereur, sur la foi de mes éloges, a bien voulu concevoir de son mérite. Quand ce motif pressant me manquerait, je n'aurais guère moins d'ardeur pour l'élévation de Sextus. C'est un jeune homme plein de probité, de sagesse, de savoir, et digne de tout éloge, lui et sa famille entière. Son père, Érucius Clarus est un homme d'une vertu antique. Avocat éloquent et exercé, il honore sa profession par son intégrité parfaite, autant que par son courage et par sa modestie. C Septicius, son oncle, est la vérité, la franchise, la candeur, la droiture même. Tous rivalisent d'affection pour moi, et cependant ils m'aiment tous également. Voici une occasion où je puis, en témoignant ma reconnaissance à un seul, m'acquitter envers tous. Je sollicite donc, je supplie, j'assiège mes amis ; je vais de maison en maison, de place en place et j'essaye, par mes prières, tout ce que j'ai de crédit et de considération. Veuillez, je vous en conjure, vous charger d'une partie des soins que je me suis imposés. Je vous payerai de retour, aussitôt que vous le demanderez ; je n'attendrai même pas votre demande. On vous chérit, on vous honore, on vous courtise. Manifestez seulement vos intentions, et l'on s'empressera de les seconder. Adieu.

X, — Pline à Octavius.

Que vous êtes nonchalant, ou plutôt dur, j'allais dire cruel, de retenir si longtemps dans l'obscurité de si charmants ouvrages ! Jusques à quand serez-vous l'ennemi de votre gloire et de notre (plaisir? Laissez vos livres courir le monde ; qu'ils se répandent aussi loin que la langue romaine. D'ailleurs une attente si vive et si prolongée ne vous permet plus de nous faire languir davantage. Quelques-uns de vos vers ont déjà paru, et se sont fait jour malgré vous. Si vous ne prenez soin de les réunir en un seul corps, ces vagabonds trouveront quelque jeux un maître. Songez que nous sommes mortels, et que ce monument peut seul vous assurer l'immortalité. Tous les autres ouvrages, aussi fragiles et périssables que les hommes; passent et disparaissent comme eux. Vous me direz, selon votre habitude : Cela regarde mes amis. Je souhaite que vous ayez des amis assez dévoués, assez savants, assez laborieux pour vouloir se charger de cette entreprise considérable, et pouvoir l'exécuter. Mais croyez qu'il y a peu de sagesse à se promettre des autres ce qu'on se refuse à soi-même. Ne parlons plus de publier vos vers, ce sera quand il vous plaira. Au moins lisez-les pour vous inspirer l'envie de les publier, et donnez-vous enfin la satisfaction que je goûte d'avance pour vous depuis longtemps. Je me représente, en effet, cette foule d'auditeurs, ces transporte d'admiration, ces applaudissements, ce silence même, qui, lorsque je plaide ou que je lis mes ouvrages, n'a pas moins de charmes pour moi que les applaudissements, s'il est animé par l'attention et par l'impatience d'entendre ce qui va suivre. Ne dérobez donc plus à vos veilles, par d'éternels délais, une récompense si belle et si certaine. Un plus long ajournement vous attirerait le nom d'indifférent, de paresseux, et peut-être de timide. Adieu.

XI. — Pline à Arrien