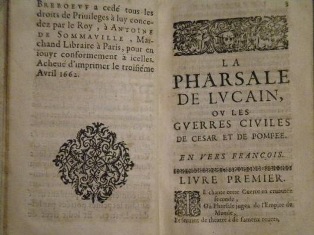

LA PHARSALE

de

Lucain

TRADUCTION DE MARMONTEL, revue et complété par M. H. DURAND.

Précédée d'une étude faite par M. CHAPENTIER

1865

Livre I, Livre II, Livre III, Livre IV, Livre V, Livre VI, Livre VII, Livre VIII, Livre IX, Livre X.

![]()

Parmi les traductions de Lucain, celle de Marmontel est peut-être la mieux écrite ; c'est ce qui nous l'a fait choisir de préférence à toute autre pour notre collection. Elle avait besoin, il est vrai, d'être retouchée au point de vue du sens et de l'exactitude, et complétée dans une foule de passages. Marmontel, sous-prétexte d'atténuer les défauts du modèle, avait pris trop de licences avec son auteur, et s'était permis, dans l'intérêt du bon goût, des suppressions inadmissibles. Nous avons dû songer à réparer ces lacunes et à faire dans le travail, d'ailleurs si estimable de Marmontel, les changements reconnus nécessaires; en un mot, à rendre au poète latin sa vraie physionomie. Nous ne pouvions confier ce travail de retouche et de remaniement qu'à un latiniste homme de goût. M. H. Durand a bien voulu se charger de cette tache délicate : la manière dont il s'en est acquitté nous permet d'offrir avec confiance à nos lecteurs cette traduction renouvelée.

FELIX LEMAISTRE.

L'éloquence romaine périt avec la république ; pacifiée

par Auguste, elle ne pouvait survivre à la liberté :

on le conçoit sans peine; on conçoit moins facilement

que la poésie qui, sous ce prince, avait été comme le

dédommagement de l'éloquence et la plus brillante

décoration du naissant empire, ait, après lui, presque

complètement disparu. En effet, pour vivre, la poésie

n'a pas précisément besoin de l'air et de la lumière

de la liberté; le demi-jour, les rayons voilés du soleil

monarchique lui sont plutôt favorables que contraires.

Comment donc expliquer, à partir d'Auguste, son rapide

déclin?

Les premiers empereurs ne lui furent pas, je le

sais, très bienveillants. Portés encore, jusqu'à un certain

point, à l'histoire, à l'éloquence même qu'ils cultivent, ils sont indifférents et quelquefois hostiles à

la poésie. Si Caligula, dans un caprice libéral, permet

de remettre en lumière les ouvrages de Labienus, de Cassius Severus, de Gremutius Cordus, proscrits par Tibère, il fait enlever des bibliothèques les ouvrages de

Virgile. La poésie n'avait donc rien à attendre ni de

Tibère, ni de Caligula, ni de Claude; mais ne pouvait-elle

vivre de sa propre vie et se suffire à elle-même? Elle

n'a pas besoin, en effet, d'un théâtre et des applaudissements

du Forum, et elle avait, sous la tyrannie, cet

avantage de ne point porter ombrage. Il y avait donc

encore, ce semble, place pour elle; mais si elle n'a pas

comme l'éloquence, besoin de secours étrangers; si elle

peut naître d'elle-même et se développer par sa propre

vertu, encore lui faut-il une inspiration, légère ou profonde,

gaie ou sérieuse. Or, on ne voit pas d'où, sous les

successeurs d'Auguste, lui serait venue cette inspiration.

Rappelons-nous, en effet, quel avait été, même au

temps d'Auguste, le caractère de la poésie latine. Elle

ne jaillit point du sol même de l'Italie; elle n'a pas,

comme le dit le poète, été discrètement détournée des

sources grecques; elle en a été tout entière amenée et

à grands flots répandue sur le Parnasse latin. Là, toutefois,

mêlée à la veine nationale, elle s'y avive et s'y colore

de teintes éclatantes et profondes : Horace donne à

la poésie lyrique un sentiment philosophique et rêveur

qui le fait dissemblable, sinon rival de Pindare. Entré

plus avant encore dans cette voie de méditation et de

mélancolie, Virgile trouve dans son âme des richesse

nouvelles : marqué à un double sceau, il est tout à 1a

fois le prêtre de la théologie ancienne, qu'il emprunte

à Platon, et le précurseur du spiritualisme chrétien

dont il a de merveilleuses divinations. Cette rêverie philosophique nouvelle et cette vive sensibilité qui sont

au milieu des imitations grecques, le cachet original,

le charme particulier d'Horace et de Virgile, ne pouvaient pourtant suppléer entièrement à cette inspiration

primitive que seule la poésie grecque possède.

Quoi que fît, en effet, le génie de ces deux grands

poètes, il ne parvint pas à donner à la poésie latine la

spontanéité et la vigueur natives qu'elle n'avait pas.

Fleur brillante et étrangère, transportée sous un ciel

moins ami que le ciel grec où la poésie s'était d'elle-même

développée et épanouie en tant de genres et sous

des formes si heureuses, la poésie latine ne put, si habilement

cultivée qu'elle eût été, s'acclimater entièrement

à Rome et y produire des fruits spontanés et vivaces; la

terre lui manquait, et semblable à ces fleurs délicates

et vives que le poète nous représente se penchant et

s'affaissant sur elles-mêmes à la première atteinte de la

pluie :

la poésie romaine, quand elle n'eut plus pour la soutenir

et la réchauffer la douce influence d'Auguste et de Mécène,

languit et mourut.

Cependant, entre les différents genres de la poésie latine,

il y en avait un qui, plus que les autres, mieux que

la poésie lyrique surtout et l'épopée, continuerait, on le

pouvait croire, à fleurir sous l'empire : l'élégie. Ces molles

harmonies de Tibulle, de Properce et d'Ovide, si bien

d'accord avec la corruption des moeurs romaines, comment

n'ont-elles pas éveillé, inspiré d'autres chantres

des faciles amours? N'était-ce pas là, sous l'empire, une

source qui ne devait pas tarir? On le croirait d'abord;

mais telle était alors la corruption des moeurs : l'imagination,

même dans ses plus grandes licences, aurait langui auprès de la réalité. Quand Ovide, quand Properce chantent

leurs amours, on sent, si rmatérielle, si extérieure en

quelque sorte, que soit leur inspiration, qu'au fond

cependant l'âme y est encore pour quelque chose; il y a

passion, il n'y a pas orgie. Il n'en est plus ainsi au temps

de Tibère et de Caligula. Les Romains ont l'ivresse et

les monstruosités de la débauche; ils n'ont plus les délicatesses du plaisir; l'élégie leur serait fade et insipide;

la vue du sang répandu dans le cirque peut seule ranimer

et assaisonner en eux la volupté. Point d'amour

donc; partant, point de poésie. Sous Tibère, la poésie est

réduite au timide apologue ou à des pièces de concours.

La plupart des poètes versifiaient pour la cour ou sur la

naissance des princes, pour les prix du mois d'août.

D'où reviendra donc à la poésie l'inspiration qu'elle

a perdue? De quelle source vive et profonde sortiront,

s'élèveront les vapeurs nouvelles et puissantes qui la

pourront raviver et féconder? Cette source, elle s'est

ouverte, elle a coulé, elle s'est épandue, elle a grossi

dans son cours, à l'ombre même et dans le silence de

l'empire. On le sait : au moment où périssait la république,

pour la rappeler, autant que faire se pouvait, et

protester contre le despotisme qui la remplaçait, une

secte philosophique, depuis assez longtemps déjà introduite

à Rome, y grandit, s'y développa avec une singulière

énergie. Le stoïcisme fut, à défaut de la liberté

politique, la nouvelle liberté de Rome. Il s'unit, pour

le consoler, pour le nourrir et le fortifier, au patriotisme

qui, éteint dans le peuple, survivait dans les grandes

âmes. Voilà la veine nouvelle d'où jaillira, sous l'empire,

pure et profonde, la poésie latine. Ennemi de l'héroïde,

de l'élégie, de toute fade poésie, le stoïcisme amènera les vers à leur destination première : la liberté,

la vertu, ce seront là les grands sujets de ses méditations

ou de ses chante. Il ne brigue pas les frivoles honneurs

de la lecture publique ou des couronnes apollinaires;

il dédaigne cette littérature de la table des princes et

leurs jeux poétiques après boire et pendant la digestion.

Naisse donc un esprit généreux, une imagination vive,

un poète enfin épris de ce double enthousiasme de

patriotisme et de philosophie stoïcienne, et la poésie

latine pourra reparaître et trouver des accents nouveaux

et puissants. Déjà le stoïcisme, proprement dit, a eu son

poëte dans Perse : la liberté aura le sien, qui, par une

singulière rencontre, viendra d'où on le devait moins

attendre. En effet, ce chantre de la liberté, ce disciple

aussi du stoïcisme, vous le cherchez sans doute dans

l'école des dëelamateurs, sous le portique des philosophes.

Il en devrait, ce semble, être ainsi; mais non :

le poëte de la liberté et du stoïcisme, c'est la cour de

Néron qui le verra paraître, c'est là qu'il s'élève, là qu'il

grandit.

Sur la fin du règne d'Auguste, un rhéteur espagnol,

:déjà célèbre à Cordoue, sa patrie, vint s'établir à

Rome : c'était Sénèque le rhéteur. Sénèque avait trois

fils : Novatus, qui plus tard prit d'un avocat célèbre qui

l'adopta le nom de Junius Gallion; Sénèque, qui fut le

philosophe, et Marcus Ànnaeus Mela, qui épousa Acilia. fille d'Acilius Lucanus, et eut un fils qui naquit à Cordoue en

l'an 38; ce fils fut Mareus Annaeus Lucain. Déjà

quelque peu célèbre par lui-même, Mela dut à son fils

d'être plus illustre. A l'âge de huit mois, Lucain fut

amené à Rome, où, sous la direction et les auspices de Sénèque le philosophe, son oncle, il fit ses études, parut

et fut élevé à la cour. Devenu gouverneur de Néron,

Sénèque plaça son neveu auprès du jeune prince. Entre

Néron et Lucain, l'amitié fut vive d'abord, mais courte.

Néron avait des prétentions à la poésie, et Lucain n'avait

pas moins de vanité que le prince n'avait d'amour propre.

Cependant, Lucain se prêta d'abord assez complaisamment

aux succès et même à;la supériorité du

prince ; mais cette abnégation ne pouvait durer longtemps.

Elle ne résista pas à une lutte dans laquelle le

prince et le poëte se disputèrent le prix de la poésie.

Lucain chanta la Descente d'Orphée aux enfers, et Néron

la métamorphose de Niobé : Lucain remporta le

prix, « sans qu'il soit aisé, remarque M. Villemain, de

concevoir l'audace des juges. ».Le triomphe de Lucain

blessa vivement Néron; défense fut faite à Lucain, non seulement

de lire ses ouvrages en public

et sur le

théâtre, mais même, s'il en fallait croire Xiphilin, de

composer des vers. Ce fut sans doute alors qu'obligé de

renoncer aux lectures, Lucain renonça aussi aux poèmes

particuliers qui jusque-là avaient fait sa gloire, et se

consacra tout entier à son grand travail de la Pharsale. Commencée sous les auspices de Néron, elle s'acheva

comme une protestation et une vengeance.

Lucain ne s'en tint pas là : doublement aigri contre

Néron, comme poëte interdit des lectures publiques et

comme partisan de la liberté, il entra dans la conspiration

de Pison. Arrêté et interrogé, il fit d'abord bonne

contenance; mais bientôt, cédant à une promesse de la

vie, il dénonça sa mère! Il ne lui en fallut pas moins

quitter la vie, digne de pitié encore peut-être, si plus de

courage eût honoré ses derniers moments; mais loin de

là : il ne cessa, dit Tacite, de dénoncer des complices au

hasard, espérant que ces révélations lui vaudraient la

pitié de Néron. Convaincu enfin qu'il ne lui restait plus

qu'à mourir, il se fit ouvrir les veines, et expira en

récitant et en corrigeant

quelques vers de sa Pharsale. Il avait vingt-sept ans, et était désigné consul pour l'année

suivante.

Ces vers dont, à ses derniers moments, s'enchantait

Lucain, lui ont-ils donné l'immortalité qu'il s'en

promettait? On l'a cru longtemps; longtemps on a

regardé la Pharsale comme un poëme épique; mais de

nos jours sa gloire a été remise en questiqn. On a fait de

l'épopée quelque chose d'extraordinaire, de providentiel

en quelque sorte, une création exceptionnelle, un

don réservé à quelques âges privilégiés de l'humanité.

Une épopée, ce n'est pas seulement le génie qui la fait,

ce sont les siècles qui la préparent et l'achèvent. D'après

cette poétique nouvelle, l'Iliade et la Divine Comédie sont

les deux seules véritables épopées : j'oubliais Shakespeare, dont l'oeuvre dramatique serait aussi une épopée,

mais l'Enéide n'en est pas une, et « le doux maître » du

Dante vient ainsi après son élève; jugez si les autres

poèmes, la Jérusalem délivrée, le Paradis perdu, et à plus

forte raison la Pharsale, peuvent dès lors prétendre à

être des épopées. Mais laissons de côté- ces récentes et

quelque peu contestables théories qui font de l'épopée

une encyclopédie humanitaire, où les peuples viennent

lentement déposer leur science, leur foi, leurs croyances,

leurs moeurs et leur civilisation : produit et résumé

d'une civilisation complète, espèce de cristallisation

mystérieuse qui se forme silencieusement et par couches

séculaires dans la conscience et l'imagination des peuples.

Prenons plus simplement le poëme épique, et

jugeant Lucain d'après les règles de l'ancienne critique,

voyons quels sont les reproches que l'on peut adresser

à la Pharsale et les mérites qu'on lui doit reconnaître.

Lucain, a-t-on dit, a mal choisi et le héros et le sujet

de son poëme : le sujet était trop rapproché de lui pour

se prêter à ces fictions qui sont la condition et le charme

de l'épopée, et Pompée n'était pas un personnage

épique. Pompée, je le sais, a beaucoup perdu de nos jours.

Pour nous, il n'est plus qu'un général heureux, mais

médiocre. Dans la guerre contre Mitliridaté, il n'a eu

qu'à recueillir les fruits des efforts de Lucullus. La

guerre des pirates, non moins pompeusement célébrée,

n'offrait pas plus de difficultés, et en vérité ne méritait

pas plus d'admiration. Quelle merveille qu'avec un

nombre aussi grand de vaisseaux, d'hommes, d'habiles

lieutenants, il ait vaincu trente mille brigands! Tous

ses exploits étaient de grandes actions plutôt que de grands événements. Le citoyen en lui n'a pas été plus

épargné que le général. Si la constitution de la république

a été ébranlée; si César a pu prétendre à la dictature,

c'est que Pompée lui en avait frayé le chemin.

N'ëtait-ee pas en faveur de Pompée qu'avait été portée

cette loi Manilia qui lui conférait des pouvoirs absolus,

exemple dangereux, dont plus tard devait profiter

César? Pompée n'avait-il pas, avec César et Crassus,

formé le premier triumvirat, c'est-à-dire la première

coalition de citoyens ambitieux contre la république?

Enfin cette guerre civile elle-même, ne l'avait-il pas, par

ses prétentions, rendue aussi inévitable, que César par

son ambition? Et une fois déclarée, ne s'était-il pas

montré aussi indécis, aussi imprévoyant à la poursuivre,

à se défendre, lui et son parti, qu'il avait été présomptueux

avant qu'elle eût éclaté? Tel est, et j'adoucis les traits, Pompée aux yeux de la critique moderne.

Ce n'est pas ainsi que le voyaient et que le représentent

les historiens anciens. Ils rappellent que, citoyen

non moins soumis à la loi qu'il avait été habile capitaine,

Pompée, à son retour d'Asie, au moment où l'enthousiasme

pour lui était au plus haut point, avait, en

mettant le pied dans l'Italie, congédié son armée et

s'était rendu à Rome en simple citoyen, bien qu'alors il

eût pu disposer du peuple des villes qui le suivait en

foule. Il est vrai, il se lia avec Crassus et César; mais

la faute n'en fut-elle pas au sénat qui, dans ses défiances, paya par des humiliations les services de Pompée

et le réduisit à chercher des alliances auxquelles

se refusaient sa décence et sa dignité naturelles. Ce

fut surtout Caton, dit Plutarque, qui, en engageant le sénat à ne pas accorder à Pompée quelques satisfactions

de vanité, le jeta dans les bras de César. Quant à la guerre

civile, peut-être eût-il pu, non pas l'éviter, mais s'y

mieux préparer, en prenant conseil de son expérience,

et non de la légèreté des jeunes patriciens qui encombraient son camp, plutôt qu'ils ne le fortifiaient; car

Pompée, il ne le faut point oublier, avait une habileté

peu commune dans l'art de la guerre : là, comme ailleurs,

un bonheur constant ne suppose pas seulement la

supériorité : il la prouve. Dans cette lutte suprême de

Pharsale, il a succombé, il est vrai; mais n'a-t-il pas été

trahi par la fortune, au moins autant qu'il lui a manqué?

A la distance où nous sommes de ces grands événements, il nous est difficile de les bien juger : notre

opinion est fondée sur ce que nous croyons savoir, et les

démarches que nous condamnons, légèrement peut-être,

étaient sans doute décidées par des motifs que nous

ignorons. Tel était donc Pompée pour les Romains :

citoyen respectant les lois, ambitieux du pouvoir, il est

vrai, mais aimant mieux se le faire donner que le

prendre, ce qui est bien quelque chose; habile autant

qu'heureux général; le représentant, malgré ses torts,

de la liberté, et le soutien vaincu, mais glorieux encore,

de la république.

César a gagné auprès de nous tout ce qu'a perdu

Pompée. César, ce n'est pas seulement le génie complet

de la guerre et de la paix, le citoyen magnanime et le

prévoyant politique qui venait relever de leur abaissement

les classes déshéritées du peuple romain, rendre

aux alliés leurs droits méconnus, fonder sur l'égalité un

nouvel ordre social et inaugurer pour le monde tout

entier une ère de paix et de prospérité; César, c'est l'homme même de l'humanité. Ce n'est pas sous ces

traits brillants qu'il apparaissait aux Romains. Je ne

parle pas de ses vices, qui lui furent plus utiles, que contraires,

de même que les vertus privées de Pompée lui

furent une infériorité plutôt qu'un avantage; je ne veux

voir que l'homme public. Eh bien ! qu'était César pour les

Romains? Pour eux, dès sa jeunesse, César est un

citoyen dangereux, perdu de dettes et de débauches, et

se faisant de ses désordres un double instrument d'ambition.

Complice secret de Catilina, il a la main dans

tous les complots qui se trament contre la république.

Tribun factieux, impérieux consul, pour faire passer une

loi agraire, il n'hésite pas à employer la violence contre

son collègue Bibulus et va jusqu'à menacer les jours de

Caton. S'il dompte les Gaules, c'est pour asservir sa

patrie. Malgré la défense du sénat, il franchit la limite

sacrée du Rubicon, entre dans Rome, où sa présence

répand la consternation, pille le trésor public, inaugurant

ainsi par un double sacrilège la guerre civile. Cette

guerre, a-t-il véritablement cherché à l'éviter? Il le prétend;

mais Cicéron, mais Suétone affirment le contraire.

En un mot, citoyen longtemps factieux, général rebelle,

vainqueur sacrilège de sa patrie et de la liberté, tel est

sur César le jugement des anciens. Du moins, dira-t-on,

on ne saurait le nier : César fut le plus clément des

vainqueurs. Oui, clément, il le fut souvent; mais quelquefois

aussi il fut cruel et impitoyable, suivant les

conjonctures : sa clémence était autant calculée que

naturelle; et eût-elle été aussi entière, aussi désintéressée

qu'on l'a faite, cette clémence, était-elle donc si

magnanime? « César, dit Montesquieu, pardonna à tout

le monde; mais il me semble que la modération que l'on montre après qu'on a tout usurpé ne mérite pas de

grands éloges. »

Quanta ses projets humanitaires; les historiens anciens

sont beaucoup moins explicites que les historiens

modernes, qui lui prêtent les idées de notre temps et

leurs propres pensées. On fait un peu de ses projets ce

qu'Antoine fit de son testament : on y met tout ce qu'on

veut. Lui-même, César, il n'en a point parlé : il ne

réclame pas pour le monde entier; il réclame pour son

consulat, sa province, son armée, pour César, en un

mot; dans ses propositions de paix, il ne stipule que

pour lui-même, et non pour le peuple.

Je l'admets toutefois : dans le ressentiment qu'ils

avaient gardé de la perte de la liberté, les Romains ont

pu juger avec trop de rigueur l'homme qui l'avait renversée

et voir sous un jour trop favorable celui qui

l'avait défendue; je ne veux point absoudre en tout

Pompée et le faire, pour le génie politique et guerrier,

l'égal de César; je veux seulement montrer comment, dans l'imagination et l'âme des meilleurs citoyens, la

république et Pompée restaient un culte, un grand et

cher souvenir, et comment en choisissant l'une pour

sujet, l'autre pour héros de son poëme, Lucain ne

s'est pas trompé. Ajoutons que ce qu'on avait jusque-là

connu de l'Empire ne pouvait guère que raviver les regrets

pour la république. Ni Tibère, ni Caligula, ni

Claude, ni Néron n'étaient des maîtres bien agréables;

et quant au changement même de la république en gouvernement

ou plutôt en domination d'un seul, sans examiner

ici cette difficile question, je crois pouvoir dire que, dans la révolution qui avait détruit l'ancienne

constitution de Rome, les Romains ne voyaient pas ce

que depuis on y a vu, l'égalité, mais bien la servitude,

sous le niveau du despotisme. Flétrir ce despotisme,

ressusciter la lutte où le patriotisme l'avait combattu,

prendre, si je puis ainsi parler, la revanche de Pharsale,

c'était donc une généreuse tentative. Était-ce également

un heureux sujet épique, et n'allait-il pas contre cette

illusion d'optique, cette magie et cette majesté du lointain favorables à l'épopée? C'est la seconde critique faite

à Lucain.

Elle date de loin, cette critique. Un contemporain, un

rival de Lucain disait déjà : « Quiconque entreprendra

de traiter un sujet aussi important que celui de la

guerre civile succombera infailliblement sous le faix,

s'il ne s'y est préparé par de sérieuses études. Il ne s'agit

pas, en effet, de renfermer dans ses vers le récit exact

des événements, il faut y arriver par de longs détours,

par l'intervention des dieux; il faut que le génie, toujours

libre dans son essor, se précipite à travers le torrent

de la fiction. » Et à l'appui de cette théorie,

Pétrone, joignant l'exemple au précepte, essayait, sur

la guerre civile, un poëme où il fait figurer toutes les

vieilles divinités de l'Olympe. Nous le reconnaissons :

Lucain n'a pu, ni voulu introduire le merveilleux dans

son poëme, et Voltaire l'en justifie parfaitement : « Virgile

et Homère avaient fort bien fait d'amener les divinités

sur la. scène. Lucain a fait tout aussi bien de

s'en passer. Jupiter, Mars, Vénus étaient des embellissements

nécessaires aux actions d'Énée et d'Agamemnon

: on savait peu de choses de ces héros fabuleux;

les faibles commencements de l'empire romain avaient besoin d'être relevés par l'intervention des

dieux; mais César, Pompée, Caton, Labienus vivaient

dans un autre siècle qu'Énée : les guerres civiles de Rome

étaient trop sérieuses pour ces jeux d'imagination. La

proximité des temps, la notoriété publique de la guerre

civile, le siècle éclairé, politique et peu superstitieux de

Lucain, la solidité de son sujet, ôtaient à son génie

toute liberté d'invention fabuleuse. » Voltaire a eu le

tort de.ne point suivre le sage conseil qu'il donne ici et

d'introduire dans la Henriade ce ressort du merveilleux

dont, avec raison, il félicite Lucain d'avoir su sepasser.

Le merveilleux consacré et classique manque donc,

j'en conviens, dans le poëme de Lucain; mais il y est

remplacé par un autre genre d'intérêt : « A défaut des

dieux homériques qui n'interviennent plus dans l'action,

Lucain, dit M. Villemain, reçoit de son temps une

croyance vague aux visions, aux apparitions, aux prodiges

: c'est le spectre de la Patrie apparaissant éplorée

à l'autre rive du fleuve que va passer César; c'est Marius

levant sa tête au-dessus de son tombeau brisé, et

mettant les laboureurs en fuite; c'est l'ombre de Julie

troublant de ses prédictions fatales le sommeil de Pompée;

c'est enfin cette évocation pleine de terreur et de mélancolie

que fait d'un cadavre, ramassé dans la foule des

morts, cette magicienne que Sextus Pompée va consulter

dans les forêts de Thessalie. » Voilà le merveilleux dans

la Pharsale, merveilleux nouveau et approprié au temps

où écrivait Lucain. On ne croyait plus alors à l'Olympe,

Lucain se passe donc de la mythologie; mais on croyait

à la magie, aussi Lucain ne s'en fait-il pas faute; on

croyait aux oracles, quoi qu'il dise, et chez lui la

pythonisse n'est pas muette. Relèverons-nous, après ces critiques générales, le

reproche fait à Lucain de manquer et d'exactitude historique

et d'unité? Lucain, nous le reconnaissons, n'a

pas retracé tous les événements de la guerre civile : la

Pharsale n'est pas une chronique; il n'a pas « maigre

historien suivi l'ordre des temps; » il s'est transporté

au coeur même des événements , in mediam rem, et a

couru, pour ainsi dire, le plus vite qu'il a pu, au

champ de bataille de Pharsale. Mais s'il n'a ni indiqué,

ni raconté tous les détails de ce duel sanglant, il n'a

du moins oublié aucune des causes principales qui

l'avaient amené, ni omis aucun des grands faits qui en

avaient préparé, suspendu ou précipité le dénoûment.

Qu'importerait d'ailleurs dans la Pharsale cette absence

d'exactitude aussi bien que de merveilleux? L'intérêt

du poëme et sa grandeur ne sont pas là. Nous

l'avons dit, le véritable, le seul sujet, l'âme même de la

Pharsale, c'est la liberté. Sujet réel de la Pharsale, la

liberté en est aussi le véritable héros. Regardons-y bien,

en effet : dans la Pharsale, à proprement parler, Pompée

est moins le principal personnage qu'il n'est un symbole,

le symbole de la liberté. Aussi n'est-il pas le seul

acteur de ce drame sévère : à côté de lui, il y a Caton.

Si la liberté est représentée par Pompée, le stoïcisme

l'est par Caton, ou plutôt stoïcisme et liberté se confondent

pour animer et ennoblir les chants du poëte. Il

est si vrai que Pompée, c'est-à-dire la liberté, n'est pas

le seul héros du poëme, que Pompée mort, l'action n'est :

pas terminée. C'est qu'en effet, quoique vaincue à Pharsale,

la liberté n'a pas entièrement désarmé. Il lui reste

Caton, et avec Caton le stoïcisme qui ne continuera pas seulement la lutte dans les sables de l'Afrique, mais qui

puisant, dans sa défaite même, une énergie de ressentiment

sera, en face de l'empire, l'éternelle protestation du

droit contre la violence. Ce sentiment toujours présent

de regrets et d'espérances, qrai, pour les Romains, faisait

l'intérêt du poëme de Lucain, en est encore aujourd'hui

et en restera le charme le plus puissant, la durable

et véritable grandeur.

Toutefois, nous ne prétendons pas tout absoudre dans

Lucain ; et avant tout, il a ce défaut des écrivains de

décadence, poètes et prosateurs, de ne savoir point s'arrêter

dans un développement, de toujours viser au

sublime. Grande aliquid, dit Perse; c'est aussi la prétention

de Lucain; et si quelquefois il y touche à ce

sublime, il ne sait pas s'y tenir; il le dépasse et tombe

dans le faux et l'exagération. Rencontre-t-il un trait

heureux, il 1'émousse en l'épuisant. Il a peint par cet

hémistiche admirable la consternation qu'a jetée dans

Rome l'annonce de l'entrée de César :

Erravit sine voce doler,

il se gardera bien d'en rester là.. Deux comparaisons,

composées de vingt vers chacune, lui suffisent à peine

pour y noyer et éteindre cette: vive pensée. On sait avec

quelle facilité malheureuse il a paraphrasé ces simples

paroles de César Quid times? Caesarem vehis, au pêcheur

Amyclas, qui hésitait à commettre sa fragile barque

aux vagues soulevées. Le défaut d'amplification était,

du reste, nous l'avons dit, le défaut du temps, et, en

particulier pour Lucain, un défaut de famille.

Dans Sénèque, la nourrice de Médée lui montre que, dans le malheur qui l'accable, il ne lui reste aucun espoir;

Médée répond :

Medea superest,

mot sublime, et auquel elle aurait dû s'arrêter; mais

elle ajoute :

Hic mare et terras vides

Ferrumque et ignes, el Deos, et Fulmina.

Corneille a imité ce passage :

Votre pays vous haït, votre époux est sans foi :

Dans un si grand revers que vous reste-t-il? — Moi!

Moi, dis-je, et c'est assez.

Et voyez la contagion du mauvais goût! Corneille

aussi, à l'exemple de Sénèque, va gâter ce trait ;

— Quoi! vous seule, madame?

— Oui, tu vois en moi seule et le fer et la flamme,

Et la terre et la mer, et l'enfer et les cieux,

Et le sceptre des rois et la foudre des dieux !

Outre ce vice capital, l'intempérance dans le développement,

Lucain a d'autres et plus graves défauts, et

où se marque plus particulièrement l'influence mauvaise

de son temps : la manie et l'abus de l'érudition.

Des descriptions géographiques, scientifiques, astronomiques

même, tiennent dans le poëme une place considérable

; elles interrompent malencontreusement la

narration et brisent l'intérêt. Le style lui-même ne rachète

pas ces vices. La période poétique de Lucain ne

manque pas, il est vrai, d'une certaine harmonie, mais

elle manque de souplesse et de variété. Habile dans la manière dont il brise ses vers, il est en même temps

monotone. Il n'a pas ce mouvement nombreux, ces cadences

savantes et nuancées tout à la fois qui enchantent

l'oreille et attachent l'esprit à la narration. Son coloris

est éclatant, mais uniforme; il ne connaît pas l'art et la

magie des demi-teintes.

Les défauts dans la Pharsale sont donc nombreux ;

mais les beautés, et des beautés de premier ordre, n'y

sont pas rares : Lucain a un éclat d'expression, un relief

de couleur, une énergie et parfois une profondeur

de pensée qui trahissent le génie. Il excelle dans les

portraits, les caractères et les discours. Je ne parlerai

point de ce parallèle de César et de Pompée qui ouvre

si heureusement le poëme et en éclaire la suite d'un

jour si vif; mais qu'y a-t-il au-dessus du portrait de

Caton, et de cet autre portrait de Pompée, si bien placé,

en forme d'oraison funèbre, dans la bouche de Caton?

Les traits dont il a peint Cornélie n'ont point été surpassés

par Corneille, qui les lui a empruntés. Quant à

ses discours, on sait que Quintilien l'a mis au nombre des orateurs plutôt qu'au nombre des poëtes, éloge et critique tout ensemble. Oui, par le trait, par le mouvement,

par la chaleur de la pensée, Lucain est orateur;

mais ce n'est pas assez pour le poëte. Le poëte doit s'oublier

pour donner à ceux qu'il fait parler le langage et

les sentiments convenables, soit à leur caractère, soit

à leur situation; or, à ce point de vue, Lucain est loin

d'être irréprochable; car il prête à tous ses héros sa

propre éloquence, éloquence forte, mais souvent outrée,

déclamatoire : c'est, avec l'inspiration qu'il en reçoit, le

vice que lui donne le stoïcisme : il étend sur tout sa

teinte sombre et monotone.

On a beaucoup vanté la réponse de Caton à Labienus,

qui lui conseille de consulter l'oracle de Jupiter Amrnon ;

je ne saurais partager cette admiration. On voit dans

cette réponse la faiblesse du stoïcisme, à côté de sa

grandeur, sa grandeur dans sa morale, sa faiblesse dans

sa théologie. J'approuve Caton quand, exprimant les

plus nobles sentiments de la conscience et de la raison,

il aime mieux mourir libre en combattant que d'avoir

le spectacle de la tyrannie; quand il proclame le droit

supérieur à la violence, et la vertu, même malheureuse,

préférable au succès; mais je ne le saurais approuver,

quand il dit « que Dieu réside partout où est la terre,

la mer, l'air et le ciel; que Jupiter c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, » théologie panthéiste, et qui

se peut résumer en ceci ; que le sage, c'est-à-dire le

vrai stoïcien, n'a pas besoin de consulter les dieux, parce

qu'il a en lui-même, dès que les choses dans ce bas

monde ne vont pas à son gré, la ressource de se tuer, et

cela en vertu d'une science que le ciel met en nous : Alors que du néant nous passons jusqu'à l'être. Ici, du reste, il faut le dire, Lucain ne fait que paraphraser

Sénèque : « Le sage, qui est assez sage pour ne

tenir pas à la vie, se moque de tout, des dieux, des

hommes et des choses. » Combien j'aime bien mieux

Lucain faisant parler les douleurs touchantes de Cornélie,

que paraphrasant les vagues doctrines de la philosophie

stoïcienne! Il y a dans les accents de l'épouse de

Pompée une émotion naturelle et profonde ; on y sent

un coeur de femme et d'épouse ; Caton au contraire est

parfois déclamateur.

Ne médisons pas cependant du stoïcisme : il a donné

à Rome, avec ses derniers grands citoyens, une littérature

tout entière, littérature moins pure, moins belle

que celle du siècle d'Auguste, mais plus nationale et

plus originale : Perse, Sénèque, Tacite, Juvénal se sont

inspirés du stoïcisme; il est, avec le regret douloureux

de la liberté, l'unité en même temps que l'âme du

poëme sur la guerre civile. «En se livrant sans réserve

à cette inspiration, Lucain, on l'a dit heureusement, a

marqué sa place au-dessous de tous les grands poètes,

mais au-dessus de tous les versificateurs.» On juge trop de Lucain par Brébeuf, qui a encore enchéri sur lui

pour l'emphase et l'exagération : Lucain vaut beaucoup

mieux que son traducteur. Sans doute, Corneille avait

tort de ne le point distinguer de Virgile ; mais, après

tout, malgré les défauts de son propre génie et le mauvais

goût de son siècle, il y a, chez Lucain, une passion,

c'est-à-dire une éloquence, une flamme, la vie du style

et de la pensée. Par la double inspiration du stoïcisme

et de la liberté, il est arrivé à une grandeur réelle :

poëte incomplet, mais poëte, et auquel s'attache cet

intérêt particulier d'avoir été prématurément enlevé à

l'achèvement de son oeuvre : Lucain n'est-ce pas un

peu l'André Chénier latin ?

J.-P. CHARPENTIER

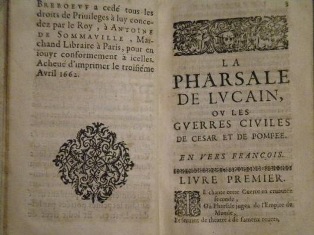

![]()

Exposition du sujet, la guerre civile entre César et Pompée. — Reproches que le poëte adresse aux Romains, à propos de cette fureur qui les arme les uns contre les autres, quand ils ont tant de raisons d'entreprendre d'autres guerres. II faut se consoler pourtant de ces malheurs, et s'en réjouir si les destins n'ont pas trouvé d'autre voie pour amener le règne de Néron. — Apothéose anticipée de Néron; basse flatterie. — Énumération des causes particulières ou générales de la guerre civile. — Portraits de Pompée, de César. — César arrive sur les bords du Rubicon, qui marque la limite de son gouvernement. L'image de la patrie désolée se dresse devant lui et le conjure de ne pas avancer plus loin avec son armée. César, après un moment d'hésitation, passe le fleuve. — Prise d'Ariminum pendant la nuit. Les habitants, réveillés par le bruit des trompettes, voient leur ville envahie par une armée, et déplorent en silence leur malheureux sort. — Au point du jour, les tribuns, forcés de s'enfuir de Rome, arrivent au camp de César; l'un deux, Curïon, excite César à presser la guerre. — César, enflammé par ce discours, harangue ses soldats et leur parle de marcher sur Rome. Il accable Pompée et le sénat d'invectives, et se promet la faveur des dieux, qui doivent protéger la justice de sa cause. — L'armée se rend à ce discours, et un chef de cohorte, Lélius, proteste qu'il suivra partout César; que s'il faut égorger pour lui frère, père, épouse, s'il faut détruire Rome, il est tout prêt : toute l'armée fait le même serment. — César rappelle ses légions dispersées dans diverses parties de la Gaule ; énumération de ses forces. — César, à la tête de toutes ses légions rassemblées, envahit l'Italie, et répand de tous côtés une si grande terreur, que le sénat et Pompée lui-même s'enfuient de Rome. — Signes et présages des calamités prochaines. — Tableau de la désolation de Rome et de l'Italie. — Autres prodiges sinistres. — On consulte les devins toscans; Aruns et Figulus sont interrogés, lis ordonnent de purifier les murs de Rome par des lustrations solennelles; description de cette cérémonie expiatoire. Aruns égorge une victime, considère ses entrailles, et n'y découvre que des malheurs; Figulus les annonce. — Fureur prophétique d'une dame romaine qui, inspirée par Apollon, prédit les principaux événements de la guerre civile.

Je chante les guerres plus que civiles dont la Thessalie fut le théâtre; le crime prenant force de loi, un peuple puissant tournant ses mains victorieuses contre ses entrailles, deux camps unis par les liens du sang. l'Empire déchiré, toutes les forces du monde ébranlé servant à un crime commun, aigle contre aigle, Romain contre Romain. 0 citoyens, quelle fureur! quel amour insensé des combats! est-ce à vous d'assouvir la haine des nations dans le sang de votre patrie? La superbe Babylone s'enorgueillit de nos trophées ; l'ombre errante de Crassus demande vengeance ; et vous cherchez des combats qui n'auront jamais de triomphes! Hélas! quelles conquêtes n'aurait pu payer le sang versé par des mains romaines? Des régions où naît le jour jusqu'aux bords où la nuit s'ensevelit avec les étoiles, des lieux brûlants que le midi embrase, aux contrées brumeuses où ne règne jamais le doux printemps, où la mer de Scythie est emprisonnée sous les glaces, le Sère, l'Arménien barbare, les peuples, s'il en est, qui voient naître le Nil, tout serait dompté. Alors si telle est ton ardeur pour une guerre détestable, maîtresse du monde entier, ô Rome, tourne tes mains contre toi-même. Mais as-tu manqué d'ennemis? Les villes d'Italie s'écroulent sous leurs toits brisés ; leurs murailles ruinées ne sont plus que des débris épars ; les maisons n'ont plus de gardien qui les protège; l'habitant solitaire est errant dans leur vaste enceinte; l'Hespérie dès longtemps inculte est couverte de ronces; les mains du laboureur manquent aux champs qui les demandent. Ce n'est pas toi, farouche Pyrrhus, ce n'est pas toi, fier Annibal, qui nous as causé tant de maux : le fer étranger ne nous fit jamais de si profondes blessures ; ces coups partent d'une main domestique. Si les destins n'ont pu frayer à l'arrivée de Néron d'autres chemins, s'il faut payer cher les royautés éternelles des dieux, si l'Olympe n'obéit à Jupiter qu'après la guerre des géants terribles, cessons de nous plaindre, ô dieux; j'aime le crime et le sacrilège payés d'un tel prix. Que Pharsale emplisse de carnage ses plaines odieuses, que les mânes des Carthaginois s'abreuvent de notre sang, que les dernières batailles se heurtent sous les murs funestes de Munda ; à ces destins ajoute, César, Pérouse affamée (1), Mutine (2)aux abois, nos flottes détruites à Leucade (3), et la guerre des esclaves aux pieds brûlants de l'Etna (4). Rome doit cependant beaucoup aux guerres civiles, puisque tout fut fait pour toi. Quand s'achèvera ton séjour ici-bas, tu monteras plein de jours vers les astres, le palais de l'Olympe, ta demeure préférée, te recevra avec allégresse. Soit que tu veuilles tenir le sceptre, soit que, monté sur le char étincelant de Phébus, tu préfères éclairer la terre de tes feux errants,, qui charment le monde, toute divinité te cédera sa place, et la nature te laissera choisir ta royauté. Mais tu ne prendras pour demeure ni les régions du nord, ni les régions brûlées des feux de Sirius et d'où ton astre jetterait sur Rome d'obliques rayons. Si tu pèses sur un point extrême du vaste Éther, l'axe du ciel gémira sous le faix. Garde au centre l'équilibre du monde. Que ce point du ciel soit serein, qu'aucune nuée ne cache César. Qu'alors le genre humain pose les armes, que toutes les nations s'aiment d'un commun amour, et que la paix, descendue sur la terre, ferme les portes de fer du belliqueux Janus. Mais tu es déjà un dieu pour moi.

1 Pérouse, en latin Perusia, et en italien Perugia, ville toscane, et l'une des douze villes bâties par les Étrusques à leur arrivée en Italie. Octave, qui fut depuis Auguste, assiégea Lucius Antonius, frère du triumvir, et le réduisit par la famine. Voyez Appien, Guerres civiles, liv. 111 et V.

2 Aujourd'hui Modène, ville des Boïens, dans la Gaule Cispadane. Antoine y tint Décimus Brutus assiégé; mais, vaincu dans la bataille de Modène par les consuls Hirtius et Pansa qui y périrent, il fut chassé d'Italie par Octave. Voyez Appien, Guerres civiles, liv. 111, ch. XLIX et suiv.

3 Promontoire d'Épire, auprès duquel Octave César défit Antoine et Cléopâtre, à la bataille d'Actiuin. Voyez Florus, liv. II, ch. II, et Virgile, Enéide, liv. VIII, v. 676.

4 Il ne s'agit point ici, comme on l'a cru de la guerre des esclaves, commandés par Etmus le Syrien, dont Plutarque parle dans ses Vies, mais de celle que Sexlus Pompée fit ensuite au parti de César, à la tête d'une armée d'esclaves qu'il avait enrôlés.

Puisse le poëte te recevoir dans son sein, il n'invoquera pas le dieu de Cyrrha, il n'appellera pas

Bacchus loin de Nysa. C'est assez de toi pour inspirer les chants

d'un Romain.

Je veux remonter à la source de nos malheurs; c'est m'ouvrir

une carrière immense.

Quelle est la cause qui entraîna ce peuple aux fureurs des

combats, et qui chassa la paix de la terre? L'envieuse fatalité;

l'arrêt porté par le destin, que rien d'élevé ne soit stable; la

chute qu'entraîne un trop pesant fardeau; Rome que sa grandeur

accable.

Ainsi, lorsque les siècles accumulés amèneront l'instant de la

dissolution du monde, tout rentrera dans l'ancien chaos, les

astres confondus se heurteront contre les astres, la mer engloutira

les étoiles, la terre refusera d'embrasser la mer et la chassera

de son lit, Phoebé s'avancera contre son frère, dédaignant

l'oblique chemin où marchent ses coursiers, et demandera pour

elle l'empire du jour; l'ébranlement universel de la machine en

détruira l'ordre et l'accord.

L'excessive grandeur s'écroule sur elle-même : c'est le terme

que les dieux ont mis à la prospérité. La fortune n'a voulu confier à aucune nation du monde le soin de sa haine contre

les Romains : c'est toi, Rome, c'est toi qu'elle a rendue, sous

trois tyrans, l'instrument de ta ruine; c'est leur concorde impie (1) qui t'a perdue. Fatale alliance des chefs ! aveugle ambition !

pourquoi unir vos forces et vous disputer l'univers en butte à

vos coups?

Non, tant que la terre contiendra la mer; que l'air balancera

la terre, que Phoebus se lassera à rouler son char et que la nuit

suivra le jour à travers les mêmes signes, jamais il n'y aura de

sincère accord dans le partage du rang suprême. L'autorité ne

veut, point de compagne. N'en cherchons pas les exemples loin

de nous; le fondateur des murs les souilla du sang d'un frère.

Et ce n'était pas l'empire du monde qu'on se disputait avec tant

de fureur; un étroit asile divisa ses maîtres.

On vit quelque temps subsister entre Pompée et César une

paix simulée et contrainte. Crassus, au milieu de ces deux

rivaux, tenait la guerre comme en suspens.

Tel l'isthme étroit soutient seul le choc des deux mers qu'il

sépare; que la terre se retire, la mer Egée va se briser contre

la mer d'Ionie.

1 Il s'agit ici du premier triumvirat dans lequel César, Pompée et Crassus se partagèrent la république.

Ainsi la mort déplorable de Crassus en souillant de sang romain les murs assyriens de Carres, nous a livrés à nos propres fureurs. La victoire des Parthes a déchaîné nos haines. Heureux Arsacides ! dans cette journée vos succès ont passé votre attente : vous avez donné la guerre civile aux vaincus. L'empire est partagé par le fer, et la fortune d'un peuple puissant, qui embrasse la terre, les mers, le monde entier, ne peut contenir l'ambition de deux hommes. 0 Julie! seul gage de leur alliance, tu n'es plus. Les flambeaux de ton hymen, allumés sous le plus noir auspice, se sont éteints dans le tombeau. O toi! que les cruelles Parques ont enlevée au monde! si le destin t'eût laissé vivre, tu aurais pu, à l'exemple des Sabines, te précipiter entre ton père et ton époux, les retenir, les désarmer, joindre leurs mains dans tes mains pacifiques. Ta mort affranchit Pompée et César des liens de la foi jurée : rien ne s'oppose plus à cette jalousie impatiente, à cette, émulation de gloire, qui les presse de ses aiguillons. Toi, Pompée, tu crains que l'éclat de tes anciens travaux ne soit obscurci par de nouveaux exploits, et que la conquête des Gaules n'efface tes triomphes sur les pirates : cette longue suite de prospérités et d'honneurs te remplit l'âme d'orgueil, et ta fortune ne peut se résoudre à partager le premier rang. César ne veut rien qui le domine ; Pompée ne veut rien qui l'égale. Lequel des deux partis fut le plus juste? on ne peut le dire sans crime. Chacun a pour lui un puissant suffrage. Les dieux se déclarent pour le vainqueur, mais Caton s'attache au vaincu. Les forces ne sont pas égales. Pompée, sur le déclin des ans, amolli par le long usage des dignités pacifiques, avait oublié la guerre au sein du repos, tout occupé de sa renommée, soigneux de plaire à la multitude, poussé par le vent de la faveur populaire, et flatté de recueillir les applaudissements de son théâtre, il se reposait, sur son ancienne fortune, sans se préparer des forces nouvelles : il lui restait l'ombre d'un grand nom. Tel, au milieu d'une fertile campagne, un chêne superbe, chargé des dépouilles des peuples et des trophées des guerriers. Il ne tient à la terre que par de faibles racines; son poids seul l'y attache encore. Il n'étend plus dans les airs que des branches dépouillées, c'est de son bois, non de son feuillage, qu'il couvre les lieux d'alentour. Mais quoiqu'il chancelle, prêt à tomber sous le premier effort des vents, quoiqu'il s'élève autour de lui des forêts d'arbres robustes, c'est lui seul qu'on révère. Au nom, à la gloire d'un grand capitaine, César joignait une valeur qui ne souffrait ni repos, ni relâche, et qui ne voyait de honte qu'à ne pas vaincre dans les combats. Ardent, infatigable, où l'ambition, où le ressentiment l'appelle, c'est là qu'il vole le fer à la main. Jamais le sang ne lui coûte à répandre. Hâter ses succès, les poursuivre, saisir et presser la fortune, abattre tout ce qui s'oppose à son élévation, et s'applaudir de s'être ouvert un chemin à travers des ruines : telle était l'âme de César. Ainsi la foudre que le choc des vents fait jaillir des nuages, brille et remplit l'air d'un bruit qui fait trembler le monde. Elle sillonne le jour, répand la terreur au sein des peuples pâlissants que sa flamme éblouit, frappe et détruit ses propres temples, perce les corps les plus durs, marque sa chute et son retour par un vaste ravage, et rassemble ses feux dispersés. Aux intérêts cachés de ces deux rivaux, se joignaient les semences publiques de discorde qui ont toujours perdu les États florissants. Dès que Rome triomphante se fut enrichie des dépouilles du monde vaincu, que la prospérité eut corrompu les moeurs, et que le brigandage eut amené le luxe, plus de bornes dans nos richesses, dans nos palais : notre goût dédaigna la frugalité de nos pères; les hommes disputèrent, aux femmes des parures à peine décentes pour elles. La pauvreté, mère féconde des héros, sevit bannie : et l'univers entier fournit ce qui fait la perte des nations! Ce fut à qui étendrait le plus loin les limites de ses domaines : on vit les champs autrefois sillonnés par la pesante charrue des Camilles, les champs que la bêche antique des Curius avait défrichés, former de vastes campagnes, sous des possesseurs inconnus. Ce n'était plus ce peuple fait pour goûter une paix innocente et se reposer sur ses armes victorieuses dans le sein de la liberté. Alors on vit naître les haines promptes à s'allùmer. Le crime ne coûta plus rien, conseillé par l'indigence. On mit l'honneur suprême à se rendre plus puissant que sa patrie, même le fer à la main. De là le droit mesuré sur la force, les lois du sénat et du peuple violées, les tribuns avec les consuls se disputant la tyrannie, les faisceaux enlevés à prix d'argent, le peuple achetant la faveur du peuple; la brigue, cette peste publique, renouvelant tous les ans dans le champ de Mars l'enchère des dignités vénales, l'usure dévorante, les pactes ruineux, la bonne foi chancelante et la guerre devenue pour beaucoup un besoin. Déjà César avait franchi le sommet glacé des Alpes, l'esprit violemment agité, le coeur plein de la guerre future. A peine fut-il arrivé aux bords étroits du Rubicon (1), une grande ombre lui apparut : c'était l'image de la patrie ! elle brillait dans l'ombre de la nuit. Elle était tremblante et consternée. De son front couronné de tours, ses cheveux blancs tombaient épars.

1 Le Rubicon, ainsi nommé à

cause des pierres rouges qui se trouvent dans son lit et sur ses bords, séparait l'Italie de la Gaule Cisalpine, ou

Gallia Togata." La politique n'avait point permis qu'il y eût des

armées auprès de Rome, mais elle n'avait pas souffert non plus que

l'Italie fût entièrement dégarnie de troupes; cela fit qu'on tint des troupes considérables dans la Gaule Cisalpine, c'est-à-dire dans le

pays qui est depuis le Rubicon, petit fleuve de la Romagne, jusqu'aux

Alpes. Mais pour assurer la ville de Rome contre ces troupes, on fit

le célèbre sénatus-consulle que l'on voit encore gravé sur le chemin

de Rimini à Césène, par lequel on dévouait aux dieux infernaux, et

l'on déclarait sacrilège et parricide quiconque avec une légion, avec

une armée ou avec une cohorte passerait le Rubicon." Montesquieu,

ch. vi.

Lucain raconte en poête ce passage du Rubicon, et dépasse la vérité

historique; cependant il ne fait que donner une forme plus vive

et plus saisissante à ce qui se passa réellement : " A ce moment,

dit Plutarque, frappé tout à coup des réflexions que lui suggérait

l'approche du danger, et qui lui montrèrent de plus près la grandeur

et l'audace, de son entreprise, il s'arrêta; et, fixé longtemps

à la même place, il pesa, dans un profond silence, les différentes résolutions

qui s'offraient à son esprit, balança tour-à-tour les partis

contraires, et changea plusieurs fois, d'avis. Il en conféra longtemps

avec ceux de ses amis qui l'accompagnaient, parmi lesquels était

Asinius Pollion ; il se représenla tous les maux dont le passage de ce

fleuve allait être suivi, et tous les jugements qu'on portcrail de lui

dans la postérité. Enfin, n'écoutant plus que sa passion, et rejetant

tous les conseils de la raison, pour se précipiter aveuglément dans

l'avenir, il prononça ce mot si ordinaire à ceux qui se livrent à des

aventures difficiles et hasardeuses : « Le sort en est jeté, etc. » Vie de César, ch. xxxvii.

Debout devant lui, les bras nus, elle prononce ces paroles entrecoupées de gémissements : « Où allez-vous, soldats, où portez-vous mes enseignes? Si vous respectez les lois, si vous êtes citoyens, arrêtez! un pas de plus serait un crime. » A ces mots, le coeur de César est saisi d'horreur; ses cheveux se dressent sur sa tête, et la langueur dont il est abattu enchaîne ses pas au rivage. Mais bientôt : « O Jupiter! s'écria-t-il, ô toi que mes aïeux ont adoré dans Albe naissante, et qui, du haut du Capitole, veilles aujourd'hui sur la reine du monde ; et vous, dieux tutélaires des Troyens, qu'Énée apporta dans l'Ausonie; et toi, Romulus, qui, enlevé au ciel, devins l'objet de notre culte; et toi, Vesta, qui vois sur tes autels brûler sans cesse le feu sacré; et toi, Rome, qui fus toujours une divinité pour moi, favorisez mon entreprise. Non, Rome, ne crois pas voir César te poursuivre, armé du flambeau des Furies. Vainqueur sur la terre et sur les mers, il est encore à toi, si tu le veux ; il est ton soldat, il le sera partout. Celui-là seul sera criminel qui fera de César l'ennemi de Rome. » A ces mots, sans plus différer, il fit passer le fleuve à ses troupes. Tel dans les déserts ardents de la poudreuse Lybie, un lion, dès qu'il aperçoit le chasseur, s'arrête, paraît hésiter, et rassemble toute sa fureur. Sitôt qu'il s'est battu les flancs de sa queue, qu'il a dressé sa crinière, et que le bruit sourd du rugissement a retenti dans sa gueule profonde; soit que le Maure léger lui darde sa lance ou lui présente la pointe de l'épieu, il se précipite lui-même, sans crainte, au-devant du fer. Le Rubicon aux flots rouges, faible dans sa source, roule à peine ses eaux défaillantes sous les signes brûlants de l'été; il serpente au fond des vallées, et sépare les champs de la Gaule, des campagne de l'Italie. Mais l'hiver lui donnait alors des forces : trois mois de pluies avaient grossi ses ondes, et les neiges des Alpes, fondues par l'humide haleine du vent du midi, l'enflaient encore de leurs torrents. Pour soutenir le poids des eaux, la cavalerie s'élance la première, et dans son oblique passage, elle oppose une digue à leur cours. L'impétuosité du fleuve, alors suspendue, permet aux bataillons de s'ouvrir un chemin facile à travers les ondes obéissantes. Déjà César a franchi le fleuve, il touche à la rive opposée; et dès qu'il a mis un pied rebelle dans cette Italie interdite à ses voeux : « C'est ici, dit-il, c'est ici que je laisse la paix et les lois déjà violées. Fortune! je m'abandonne à toi ! Plus de lien qui me retienne. J'ai pris pour arbitre le sort, et la guerre sera mon juge. » A l'instant son ardeur infatigable presse les pas de ses guerriers à travers les ombres de la nuit ; il va, plus rapide que la pierre lancée par la fronde du Baléare ou que la flèche du Parthe fuyard. Et le soleil à peine avait effacé les étoiles, lorsque César entra menaçant dans les murailles d'Ariminum. Le jour se lève, ce triste jour qui doit éclairer les premiers troubles de la guerre ; mais soit que les dieux ou l'Auster orageux eussent assemblé les nuages, leur voile funèbre obscurcit les airs. Cependant les soldats de César s'étant emparés de la place publique, il ordonne que ses étendards y soient arborés ; et à l'instant même le bruyant clairon, la trompette éclatante donnent le signal d'une guerre impie. Le peuple s'éveille; les citoyens arrachés au sommeil, se saisissent des armes suspendues autour de leurs dieux domestiques, des boucliers rompus, des lances émoussées, des glaives dévorés par la rouille, tels que les offre une longue paix. Mais lorsqu'ils reconnaissent les aigles romaines, qu'ils aperçoivent la haute taille de César au milieu de ses soldats, la frayeur enchaîne les membres glacés, et ce n'est qu'au fond de leurs coeurs qu'une douleur muette ose former ces plaintes : « 0 murs trop voisins des Gaulois, à combien de maux votre situation nous condamne ! Tous les peuples jouissent d'une profonde paix, et nous, si des furieux courent aux armes, nous sommes leur première proie, cette enceinte est leur premier camp. Pourquoi le sort ne nous a-t-il pas fait habiter des cabanes errantes sous le char brûlant du soleil, sous les astres glacés de l'Ourse, plutôt que de nous donner à garder les barrières de l'Italie? Les premiers, nous avons vu les Gaulois y pénétrer, les Cimbres (1) s'y répandre, les Carthaginois fondre du haut des Alpes; les courses et les fureurs des Teutons désoler ces bords ; toutes les fois que la Fortune insulte Rome, c'est ici le chemin de la guerre. »

1 Ils'agit de l'invasion des Cimbres, qui, après avoir détruit trois armées romaines, furent exterminés par C. Marius, ainsi que les Teutons.

Tels sont les gémissements étouffés de ce peuple, la crainte même n'ose paraître, et la douleur n'a point de voix. Le silence de ces murs est égal au silence des forêts, quand les frimats font taire les oiseaux et à celui de la mer, quand le calme enchaîne les ondes immobiles. La lumière du jour avait dissipé les froides ombres de la nuit, et César balançait encore; mais bientôt la Discorde armée de nouveaux feux, vient irriter ses ressentiments et le délivrer du frein de la honte. La Fortune elle-même travaille à légitimer ses projets et à justifier sa révolte. Rome incertaine entre l'obéissance et la révolte a vu le sénat, toujours menaçant au seul nom des Gracques, chasser les tribuns au mépris des lois. Les tribuns se réfugient sous les drapeaux déjà déployés de César, et Curion (1), audacieux et vendu, les accompagne; Curion qui fut jadis la voix du peuple, Curion qui osa soulever le peuple contre l'autorité menaçante des grands ; il trouve César agité de pensées diverses et lui parle en ces mots : « Tant qu'on a permis à ma voix de s'élever en ta faveur, César, nous avons prolongé, en dépit du sénat, le commandement qu'il t'envie. Alors j'avais le droit de paraître à la tribune et d'entraîner vers toi la multitude flottante des Romains. Mais depuis que la force a fait taire les lois, on nous chasse du sein de nos dieux, et tu nous vois exilés volontaires. C'est à toi, c'est à ta victoire de rendre à Rome ses citoyens. Hâte toi, César, tout chancelle; les partis n'ont ni fermeté, ni vigueur. Quand tout est prêt, pourquoi différer? Les dangers ne sont-ils pas les mêmes que tu as bravés tant de fois? Et combien plus grand en est le prix! La Gaule, un coin de la terre, t'a coûté dix ans de guerre ; ose livrer quelques combats, dont le succès est facile et sûr, Rome est à toi et le monde avec elle. Ne crois pas que ton retour soit décoré des honneurs du triomphe, le Capitule n'attend pas tes lauriers; la dévorante envie te refuse tout, à peine te pardonnera-t-elle d'avoir dompté les nations : le gendre a résolu d'éloigner le beau-père, tu ne peux partager le monde, tu peux le posséder seul. »

1 Curion avait été d'abord partisan de Pompée; mais César l'avait gagné à prix d'argent. Vendidit urbem,dil notre auteur, au dernier vers de son livre IV. I.ucain (liv. IV, v. 811 et suiv.) le représente comme un des plus grands hommes que Rome ait portés dans son sein. Velleius Paterculus (liv. II, ch. XLVIII) en porte le même jugement. Il mourut misérablement en Afrique. Voyez Phars, Liv. IV. Ce fut lui qui, par son éloquence et ses brigues, prolongea pendant dix années un commandement que César n'avait reçu que pour deux.

Tel on voit le coursier d'Élide, impatient de quitter la barrière,

où, tête baissée il agite son frein, devenir plus fougueux

encore aux cris de la foule ; tel, à la voix de Curion, César qui

déjà respirait la guerre, s'enflamme d'une nouvelle ardeur. Il

commande, et ses soldats armés accourent en foule aux drapeaux.

Il apaise d'un regard leurs mouvements tumultueux, et

de la main leur imposant silence : « Compagnons de mes travaux,

leur dit-il, vous qui depuis dix ans n'avez cessé de vaincre

avec moi, exposés à des périls sans nombre, voilà donc le prix

de notre sang versé dans les plaines glacées du nord, de nos blessures,

de nos trépas et des hivers passés sous les Alpes. Si le

Carthaginois les traversait, causerait-il plus de trouble dans Rome? On grossit les cohortes de nouveaux soldats ; partout les

forêts tombent et se changent en vaisseaux; l'ordre est donné

de poursuivre César sur la terre et sur les mers. Que serait-ce,

si vaincu moi-même, j'avais laissé le champ de bataille couvert

de mes drapeaux; si je fuyais devant les féroces Gaulois? Lors

même que la fortune me seconde, que les dieux m'appellent au

comble de la gloire, on ose me défier! Qu'il vienne ce chef

amolli par les délices de la paix, qu'il vienne avec ses soldats

faits à la hâte, ses milices revêtues de la toge, ce Marcellus

qui harangue sans cesse, et ces Catons, noms imposants et

vains. De quel droit des clients à gage le rassasient-ils depuis

tant d'années d'une autorité sans bornes ? De quel droit a-t-il

triomphé avant l'âge fixé par les lois? De quel droit prétend-il

ne déposer jamais les dignités une fois usurpées? Parlerai-je

des lois supprimées dans tout l'univers, de la famine appelée à

Rome pour servir son ambition? N'avons-nous pas vu ses cohortes

répandre l'effroi dans le Forum? Une enceinte de glaives

menaçants, appareil inconnu jusqu'alors, investir le tribunal

épouvanté ! Les soldats s'ouvrir un passage à travers l'assemblée

des juges, et les satellites de Pompée environner Milon avant qu'il

fût jugé? A présent, pour ne pas languir dans une obscure vieillesse, il nous suscite une guerre coupable, accoutumé qu'il est à

porter les armes contre son pays. Sylla, son maître, l'instruisit au

crime ; il ira plus loin que Sylla. Comme les tigres, lorsque sur

les pas de leurs mères ils ont bu dans les forêts d'Hyrcanie le

sang des troupeaux égorgés, ne dépouillent jamais leur férocité,

ainsi, Pompée, accoutumé à lécher le sang dont dégouttait le

glaive de Sylla, la même soif te tourmente encore, et depuis

que tes lèvres ont goûté ce breuvage affreux, ton coeur est insatiable.

Cependant quel sera le terme de ta puissance et de tes

forfaits? Que du moins l'exemple de Sylla t'apprenne à descendre

du trône. Après avoir défait les pirates vagabonds de

Cilicie, après avoir réduit Mithridate à joindre le fer au poison,

pour se délivrer du fardeau d'une guerre qui l'accablait, veux-tu

couronner tes exploits par la ruine de César? Pour quel crime?

pour n'avoir pas obéi quand tu lui ordonnais de déposer ses

aigles victorieuses. Mais si l'on m'arrache le prix de mes travaux,

qu'on récompense du moins ces guerriers. Ils ont longtemps

combattu sans moi; qu'ils triomphent sans moi, j'y consens, et

qu'un autre paraisse à leur tête le jour du triomphe. Où traîneront-

ils après la guerre leur vieillesse languissante? Quelle retraite

auront-ils en quittant les drapeaux-? Quels champs donnerez-vous aux vétérans, quel asile aux vieillards? 0 Pompée,

leur préfères-tu tes colonies de pirates? C'en est trop, levez

ces étendards dès longtemps victorieux, marchons, et servons nous

des forces que nous ne devons qu'à nous-mêmes. A qui

se présente les armes à la main, refuser ce qui lui est dû, c'est

accorder tout ; et ne craignez pas que les dieux nous manquent,

ce n'est point au pillage, ce n'est pas à l'empire que je cours;

nous allons chasser de Rome les maîtres superbes qu'elle est

prête à servir. »

Il dit. Un long murmure, un frémissement sourd répandu

dans la foule exprima les mouvements divers dont les esprits

étaient combattus. La piété, l'amour du pays ne laissaient pas

que d'attendrir ces âmes endurcies au carnage et aveuglées par

le succès; mais leur ardeur pour les combats, leur respect pour

César les entraîne.

Alors Lélius, premier centurion, couronné du chêne qui

atteste qu'on a sauvé un citoyen dans les combats, s'écrie :

« Arbitre suprême des destins de Rome, s'il est permis à la vérité

de te parler par ma voix, nous nous plaignons que ta patience

ait si longtemps enchaîné nos mains. As-tu cessé de

compter sur nous? Quoi! tandis que le sang qui coule dans nos

veines échauffe encore notre courage, tu souffriras l'avilissement de la toge et la tyrannie du sénat ! Est-ce donc un malheur si

grand que de vaincre dans la guerre civile? Mène-nous chez les

Scythes barbares ; sur les bords inhospitaliers des Syrtes ; dans

les sables brûlants de la Lybie dévorée de feux, je te suivrai.

Cette main, pour laisser après toi l'univers subjugué, n'a-t-elle

pas enchaîné sous la rame les vagues irritées de l'Océan? N'a-t-

elle pas dompté le Rhin fougueux et fendu ses eaux écumantes

? Dès que tu commandes, rien ne m'arrête, je dois pouvoir

tout ce que tu veux. Celui que tes trompettes m'annoncent

pour ennemi n'est plus un citoyen pour moi. Je le jure par ces

drapeaux qu'ont signalés dix ans de victoires; je le jure par tous

les triomphes que tu as remportés sur les nations : si tu m'ordonnes

de plonger mon épée dans le sein de mon frère, dans

la gorge de mon père, dans les flancs de ma femme au terme

de l'enfantement, quoique frémissant, j'obéirai. Faut-il dépouiller

les autels? embraser les temples? de notre camp la flamme ira

dévorer l'autel de Junon Monéta. Veux-tu camper sur les bords

du Tibre toscan? j'irai moi-même, sans trembler, tracer ton

camp dans les campagnes de Rome. Nomme les murs que tu

veux raser, cette ville fût-elle Rome, mes bras vont pousser le

bélier qui en dispersera les débris. » A ce discours, toutes les cohortes applaudirent, et leurs

mains élevées s'offrirent à César, quoi qu'il fallût exécuter. Le

bruit de l'acclamation fut égal au bruit des forêts de la Thrace,

lorsque l'impétueux Borée se précipite et mugit contre les rocs

du mont Ossa, et que les chênes courbés jusqu'à leurs racines

relèvent leurs branches fracassées avec un long gémissement.

Dès que César voit ses soldats embrasser avec joie le parti

de la guerre et les destins l'entraîner, pour ne pas laisser ralentir

sa fortune, il se hâte de rassembler les légions répandues

dans les campagnes de la Gaule et d'investir Rome de toutes

parts.

On quitte les tentes plantées aux bords du Léman profond,

et les camps assis sur les roches escarpées des Vosges pour

contenir le belliqueux Lingon aux armes peintes. Ceux-ci

quittent les bords de l'Isère qui longtemps conduit dans son lit,

tombe dans un fleuve d'une renommée plus grande et ne porte pas

son nom aux rives de l'Océan. Les blonds Ruthènes sont affranchis

d'une longue occupation. Le paisible Atax se réjouit de ne

plus porter les barques romaines, et le Var d'être devenu la

limite de l'Italie. On quitte le port qui, sous le nom sacré d'Hercule,

resserre la mer entre ses rochers creux. Le Corus et le Zéphyr ne peuvent rien sur lui. Circius trouble seul ses rivages

et défend la station de Monoecum.

La même joie se répandit sur ce rivage que la terre et la mer

semblent se disputer quand le vaste Océan l'inonde et l'abandonne

tour à tour. Est-ce l'Océan lui-même qui de l'extrémité

de l'axe roule ses vagues et les ramène? Est-ce le retour périodique

de l'astre de la nuit qui les foule sur son passage? Est-ce

le soleil qui les attire pour alimenter ses flammes? Est-ce lui

qui pompe la mer et qui l'élève jusqu'aux cieux? Sondez ce

mystère, vous qu'agite le soin d'observer le travail du monde.

Pour moi, à qui les dieux t'ont cachée, cause puissante de ce

grand mouvement, je veux l'ignorer toujours.

On voit flotter les enseignes et dans les campagnes de Reims,

et sur les rives de l'Atur, où l'habitant de Tarbes voit la mer

doucement expirer dans un golfe arrondi. Le Santon salue avec

allégresse le départ de l'ennemi; le Biturge, le Suesson qui manie

lestement ses longues armes ; le Leuque et le Rhémois habiles

à darder le javelot; le Séquane qui excelle à faire tournoyer les

coursiers; le Belge, habile conducteur du char armé d'éperons;

l'Arveme, issu du sang troyen et qui se prétend notre frère; le Nervien rebelle, que souille encore le sang de Cotta; le Vangion

vêtu des larges braies du Sarmate; le farouche Batave qu'excite

le bruit des clairons d'airain ; l'habitant des rives de Ferrante

Cinga, celui du Rhône, qui entraîne l'Arare dans ses flots rapides

; ceux qui habitent le cime des Gévennes, suspendue sur

des roches chenues, et toi aussi, Trévire, tu te réjouis de voir

la guerre changer de théâtre.

Vous respirez en liberté, Liguriens tondus, jadis préférés aux

Comates chevelus ; et vous peuples, qui répandez le sang humain

sur les autels de Teutatès, de Taranis, et d'Hésus, divinités plus

cruelles que la Diane de Tauride ; vous recommencez vos chants,

bardes, qui consacrez par des louanges immortelles la mémoire

des hommes vaillants frappés dans les combats. Et vous,

Druides, vous reprenez vos rites barbares, vos sanglants sacrifices

que la guerre avait abolis. Vous seuls avez le privilège de

choisir entre tous les dieux ceux qu'on doit adorer, ceux qu'on

doit méconnaître. Vous célébrez vos mystères dans des forêts

ténébreuses ; vous prétendez que les ombres ne vont point peupler

les demeures tranquilles de l'Érèbe. les sombres royaumes

de Pluton ; mais nos esprits dans un monde nouveau vont animer de nouveaux corps. La mort, à vous en croire, n'est que

le milieu d'une longue vie. Cette opinion fût-elle un mensonge,

heureux les peuples qu'il console, ils ne sont point tourmentés par la crainte du trépas; de là cette ardeur qui brave le fer, ce

courage qui embrasse la mort, cette honte attachée aux soins

d'une vie qui doit renaître.

Ainsi la Gaule a vu les aigles romaines se retirer vers l'Italie ;

les légions mêmes destinées à fermer aux Germains la barrière

de l'empire abandonnent les bords du Rhin et laissent le monde

en proie aux nations.

Les forces immenses de César rassemblées autour de lui

l'ayant mis en état de tout entreprendre, il se répand dans

l'Italie et s'empare des villes voisines de Rome. Au juste effroi

que son approche inspire, la Renommée ajoute ses rumeurs. Elle

annonce au peuple leur ruine infaillible, et devançant la guerre

qui s'approche à grands pas, ses voix innombrables sont occupées

à semer l'épouvante. On dit que des corps détachés ravagent

les fertiles campagnes de l'Ombrie ; qu'une aile de l'armée

s'étend jusqu'aux bords où le Nar coule dans le Tibre; que

César lui-même à la tête de ses bataillons s'avance sur plusieurs colonnes environné de tous ses aigles. On croit le voir,

non tel qu'autrefois, mais pareil à un géant terrible, plus sauvage

et plus féroce que les barbares qu'il a domptés ; on croit le

voir traînant après lui tous ces peuples répandus entre les Alpes

et le Rhin, qui, arrachés du sein de leur patrie, viennent, aux

yeux des Romains immobiles, saccager Rome et venger César.

Ainsi chacun par sa frayeur grossit le bruit de l'alarme

publique, et sans chercher de preuves à leurs maux, ils craignent

tous ceux qu'ils imaginent.

Ce n'est pas seulement le vulgaire qui se sent frappé d'une

aveugle terreur, le sénat, les pères conscrits cherchent leur

salut dans la fuite ; et par un décret ils chargent les consuls des

funestes apprêts de la guerre. Alors ne sachant de quel côté

la retraite est plus sûre ou le danger plus pressant, ils vont

où la frayeur les emporte : ils se jettent au milieu d'une multitude

éperdue et rompent ces longues colonnes de fugitifs dont

le tumulte retarde les pas. Il semble que la flamme ait gagné

leurs toits ou que leurs maisons chancelantes menacent de s'écrouler

sur eux. C'est ainsi qu'une foule égarée traverse Rome

à pas précipités, comme si l'unique espoir qui reste à ces malheureux

était de quitter leur patrie. Tel quand l'impétueux Auster repousse la mer écumante loin

des écueils de la Lybie, et qu'on entend les mâts gémissants se

briser sous l'effort des voiles, le pilote et le nocher s'élancent

dans les flots du haut de la poupe qu'ils abandonnent, et sans

attendre que le vaisseau soit entr'ouvert, chacun se fait à lui-même

un naufrage. Tels les Romains abandonnant leurs murs

fuyaient au-devant de la guerre.

Aucun n'est retenu, ni par la voix d'un père accablé de vieillesse,

ni par les larmes d'une épouse, ni par ses lares qu'il n'a

pas même le temps d'implorer; aucun ne s'arrête sur le seuil

de sa demeure, aucun n'ose attacher ses regards sur cette ville

chérie qu'il voit peut-être pour la dernière fois. La foule s'enfuit

sans que rien puisse l'arrêter.

Oh! qu'aisément les dieux nous élèvent au comble du bonheur !

que malaisément ils nous y soutiennent! Cette ville habitée par un peuple innombrable, où se rendaient en foule les nations

vaincues, et qui semblait pouvoir contenir le genre humain

assemblé, des mains lâches et tremblantes la laissent en proie

à César, l'abandonnent à son approche. Que sur des bords

étrangers le soldat romain soit investi par un ennemi qui le

presse, un simple retranchement le met à couvert des surprises de la nuit; un rempart de gazon fait à la hâte lui assure sous

la tente un sommeil paisible. Et toi, Rome, au premier bruit

de la guerre te voilà déserte ; on n'ose se confier pour une seule

nuit à tes murs. Pardonnons-leur ces frayeurs mortelles; Pompée

fuyait, qui n'eût pas tremblé ? Pour ne laisser même aux

esprits consternés aucun espoir dans l'avenir, le sort manifesta

sa colère par les plus terribles présages. Les dieux firent éclater

au ciel, sur la terre et sur les mers mille prodiges effrayants.

On vit dans la nuit obscure des astres inconnus, le ciel embrasé

d'obliques lueurs traversant le vide et l'immensité des

airs ; l'astre qui change les empires, la comète déployer sa

redoutable chevelure. Au milieu d'une sérénité trompeuse, on

vit sous mille formes diverses se succéder les éclairs étincelants,

tantôt semblables à un javelot, tantôt à la lumière éparse

d'une torche. La foudre, sans nuage et sans bruit, partit des

régions du nord et tomba sur le Capitole. Les moindres étoiles

accoutumées à briller durant les heures muettes de la nuit, apparurent

au grand jour. La lune, dont le disque réfléchissait

alors la pleine image du soleil, pâlit, comme frappée de l'ombre de la terre. Le soleil lui-même, au plus haut de sa course, enveloppant

son char d'une noire vapeur, plongea le monde dans des

ténèbres et fit désespérer du jour. Moins sombre fut la nuit qui

enveloppa Mycène, la ville de Thyeste, quand le soleil recuula

d'horreur vers son berceau. Vulcain courroucé ouvrit les gueules de

l'Etna ; mais au lieu de lancer sa flamme vers le ciel, il inclina

sa cime béante, et répandit sa lave du côté de l'Italie. Charybe roula

une mer de sang; les chiens de Sylla poussèrent des hululements

lamentables. Le feu de Vesta ravi aux autels se parta en

s'élevant, comme la flamme du bûcher des enfants d'Oedipe.

La terre s'ébranle sur sa base, et du sommet chancelant des

Alpes s'écroulent des monceaux de neiges. Thétys couvre de

ses eaux grandissantes les sommets de l'Atlas et ceux de Calppe.

Les dieux indigètes pleurent, et les lares expriment par leur

sueur l'état où Rome est réduite. Les offrandes des dieux tonmbent

dans le temple. Les oiseaux sinistres souillent le jour, les

bêtes sauvages quittent les forêts et font hardiment de Rome

leur repaire. La langue des bêtes fait entendre des paroles

humaines; les femmes enfantent des monstres, et la mère est épouvantée

de l'enfant qu'elle a mis au jour. Les sinistres prédictions de la prêtresse de Cumes se répandent dans le peuple.

Les ministres sacrés de Bellone et de Cybèle errants et furieux,

les membres déchirés, les cheveux épars, glacent les peuples

pair leurs cris lugubres. Les urnes funéraires gémissent; un

bruit horrible d'armes et de voix se fait entendre dans les forêts

inaccessibles; les fantômes hantent les villes; les peuples voisins

le Rome abandonnent les campagnes ; l'effroyable Érinnis courrait autour des murs, secouant sa torche allumée et sa chevelure

de serpents. Telle l'Euménide excitait la Thébaine Agave

ou conduisit le glaive du cruel Lycurgue; telle par la volonté

de Junon, Mégère épouvantait Hercule que Pluton n'a pu faire

pâlir. On entendit le son des trompettes, et un bruit égal aux

rumeurs des combattants dans la fureur de la mêlée. L'ombre

de Sylla sortit de la terre et rendit d'effrayants oracles; les

laboureurs épouvantés virent au bord de l'Anio Marius briser

la tombe, et lever sa tête du sein des morts.

On crut devoir, selon l'antique usage, recourir aux devins

d'Etrurie (1).

1 Les Romains tenaient des Étrusques leurs cérémonies et leurs sacrifices. Dans les grandes calamités ils consultaient les devins toscans, et remontaient pour ainsi dire à la source de la science et de la religion.

Àrons, le plus âgé d'entre eux, retiré dans les murs solitaires de Luca, lisait l'avenir dans les directions de la foudre, dans le vol des oiseaux, dans les entrailles des victimes. D'abord, il demande qu'on jette dans les flammes le fruit monstrueux que la nature égarée forme dans un sein qu'elle condamne à la stérilité. Il ordonne aux citoyens tremblants d'environner les murs de Rome, et de les purifier par des lustrations tandis que les sacrificateurs en parcourent les dehors, accompagnés de la troupe inférieure des prêtres vêtus de la robe gabienne. Après eux, marche à la tête des vestales, le front ceint des bandelettes sacrées, la prêtresse qui seule a droit de voir Minerve Troyenne. Sur leurs pas, s'avancent les dépositaires des oracles (1) et des livres des Sibylles, qui, tous les ans, vont laver la statue de Cybèle dans les faibles eaux de l'Almon.