Des Lois

de

Cicéron

Traduction par M. Ch. de Rémusat

Nisard

1869

livre 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

livre 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20.

I. ATTICUS. Voilà, sans doute, le bois, et voici le chêne d'Arpinum (1)

(1) Arpinum, ville municipale de la terre des Volsques, fut la patrie de Cicéron, qui toujours y conserva une maison de campagne; c'est là que se passe la scène -livre ii, chap. 1. C. Marius était du même pays. Cette circonstance fut apparemment une des causes de l'admiration que Cicéron professa constamment pour un homme dont les crimes surpassèrent les exploits, et qui, pendant toute sa vie, conduisit le parti politique que Cicéron combattit toute sa vie. Très jeune encore, il avait pris des engagements envers la gloire de Marius, en le choisissant pour le héros d'un poème. Dans le petit nombre de vers qui nous en restent, se trouve le passage auquel. Atticus l'ait allusion. Marius banni, avant de gagner la mer, veut revoir Arpinnus; là, à l'aspect d'un aigle qui, prenant son essor d'un arbre voisin, enlève un serpent dans ses serres, le déchire à coups de bec, le rejette tout sanglant sur la terre, et s'envole vers l'orient au bruit d'un coup de tonnerre à gauche, l'illustre exilé sent ses espérances renaître et son cœur se raffermir (de Div., i, 47). Ce passage contient les plus beaux vers qui nous soient restés de Cicéron; ils ont été souvent imités par Voltaire, Delille, Ducis, etc.

; je les reconnais, tels que je les ai lus souvent dans le Marius. Si le chêne vit encore, ce ne peut être que celui-ci; car il est bien vieux. QUINTUS. S'il vit encore, cher Atticus! il vivra toujours; car c'est le génie qui l'a planté, et jamais plant aussi durable n'a pu être semé par le travail du cultivateur que par le vers du poëte. ---ATT. Comment cela, Quintus ? et qu'est-ce donc que plantent les poëtes ? Vous m'avez l'air, en louant votre frère, de vous donner votre voix. — QUINT.Soit; mais tant que les lettres parleront notre langue, on ne manquera pas de trouver ici un chêne qui s'appellele chêne de Marius ; et ce chêne, comme l'a dit Scévola (1) du Marius même de mon frère, Vieillira des siècles sans nombre.

(1) On ne sait si Quintus veut parler de Scévola l'augure, qui fut consul l'an de Rome 636, et mourut l'an 665, ou de Scévola le pontife, consul en l'année 658 avec L. Crassus, et massacré treize ans plus tard devant la statue de Vesta. Cicéron avait beaucoup fréquenté l'un et l'autre (de Amicit., c. i), et il sera encore parlé de tous deux dans le cours de l'ouvrage (i, 4, 5; ii, 20). Cependant, comme Cicéron a coutume d'ajouter quelque désignation au nom du dernier, M. Wagner croit qu'il s'agit ici de l'augure. En tous cas, celui dont il est question avait apparemment composé en l'honneur du poème de Marius quelque pièce d'où ce vers est extrait. Sa prédiction ne s'est point accomplie.

Est-ce que par hasard votre Athènes aurait pu conserver dans sa citadelle un éternel olivier ? ou montrerait-on encore aujourd'hui à Délos ce même palmier que l'Ulysse d'Homère y vit si grand et si flexible, et bien d'autres choses qui, en bien des lieux, vivent plus longtemps dans la tradition qu'elles n'ont pu subsister dans la nature? Ainsi, que ce chêne chargé de glands, d'où s'envola jadis L'orgueilleux messager du monarque des cieux, soit celui-ci, j'y consens; mais, croyez-moi, quand les saisons et l'âge l'auront détruit, il y aura encore dans ce lieu le chêne de Marins. — ATT. Je n'en doute pas assurément ; mais je demanderai maintenant, Quintus, non plus à vous, mais au poëte lui-même, si ses vers seuls ont planté le chêne, ou si ce qu'il a raconté de Marius est vrai. — MARCUS. Je vous répondrai, Atticus ; mais vous, d'abord, répondez-moi: N'est-cepas non loin de votre maison qu'après son départ de la terre, Romulusse promenait, lorsqu'il dit à Julius Proculus qu'il était dieu, qu'il s'appelait Quirinus, et qu'il ordonna qu'un temple lui fût dédié dans ce lieu même ? et à Athènes, n'est-ce pas aussi non loin de votre antique demeure qu'Orithyie fut enlevée par Borée ? car telle est la tradition. — ATT. Que voulez-vous dire ? et pourquoices questions ? _ MARC. Rien, sinon qu'il ne faut pas trop diligemment vous enquérir des récits de ce genre.—ATT.Toutefois il y en a beaucoup dans le Marius, dont on demande s'ils sont faux ou vrais ; et certaines gens exigent presque de la rigueur dans un poëme sur un sujet si récent, et dans un poëte du pays d'Arpinum. — MARC. Eh mais! assurément, je désire ne point passer pour menteur. Cependant ceux dont vous parlez, Titus, l'entendent mal de vouloir dans cet essai la vérité, non pas d'un poëte, mais d'un témoin. Je ne doute pas que les mêmes gens ne soient convaincus que Numa s'entretenait avec Égérie, et qu'un aigle mit un bonnet pointu sur la tête de Tarquin. —QUINT. Je vous comprends, mon frère ; autres sont à votre avis les lois de l'histoire, autres celles de la poésie. —MARC. Oui, puisque tout dans l'une se rapporte à la vérité, et presque tout dans l'autre à l'amusement. Ce n'est pas que dans Hérodote, le père de l'histoire, et dans Théopompe, il n'y ait d'innombrables fables.

II. ATT. Je trouve enfin une occasion que je désirais,et je ne la négligerai pas MARC. Laquelle donc, Titus ?—ATT. Depuis longtemps on vous demande,et on vous demande avec instance une histoire : on pense en effet que si vous traitiez ce genre, la Grèce n'aurait plus rien à nous disputer. Et pour vous en dire mon avis, il me semble que c'est un présent que vous devez non seulement aux désirs de ceux qui aiment les lettres, mais encore à votre patrie, qui serait illustrée ainsi par celui qui l'a sauvée. L'histoire manque en effet à notre littérature ; je le trouve moi-même, et je vous l'entends dire souvent. Or, vous pouvez assurément satisfaire à ce besoin, puisque, de votre propre aveu, c'est un genre d'écrit éminemment oratoire. Commencez donc,je vous prie, et prenez du temps pour un travail jusqu'à présent ignoré ou négligé de nos auteurs; car après les annales des grands pontifes, composition, sans contredit, des plus agréables, si nous passons à Fabius (1), ou à celui dont vous avez sans cesse le nom à la bouche, à votre Caton, ou bien encore à Pison, à Fannins, à Vennonius, en admettant que parmi eux l'un soit plus fort que l'autre,quoi de plus mince cependant que le tout ensemble?

(1) La plupart des historiens ici nommés sont peu connus: à peine avons-nous quelques citations de quelques-uns d'entre eux. Je ne dirai qu'un mot de chacun. - Fabius Pictor, le plus ancien de tous, est loué par Tite Live, qui le fait contemporain de la seconde guerre Punique (i, 44; xxii, 7). Caton le censeur, ou l'ancien, plus célèbre comme personnage politique, est l'objet de la continuelle admiration de Cicéron; nous avons sous son nom le livre de Re rustica, et quelques fragments. L. Calpurnius Pison Frugi fut consul avec P. Mucius, l'an de Rome 620. Il écrivit des Annales que Cicéron trouve mesquines, exiliter scriptos. (Brut., 27). C. Fannius, gendre de Lélius le sage, fut historien et orateur (Brut. 26; de Amicit. I, et passim). Vennonius est inconnu: Cicéron seul nous a conservé son nom (ad Att., xii,3). L. Célius Antipater avait écrit l'histoire de la seconde guerre Punique (Orat. 69). Cicéron porte ailleurs de lui le jugement qu'il met ici dans la bouche d'Atticus, de Orat. ii, 12 et 13. Sext. et Cn. Gellius, comme historiens, avaient peu de réputation (de Divinat. I, 26; Den. d'Halicarn. i, 7). Clodius Licinius, dont Tite Live fait l'éloge (xxix, 22), fut à peu près contemporain d'Asellion, qui, selon Aulu-Gelle, N. A., ii, 13, fut tribun des soldats sous P. Scipion l'Africain au siège de Numance, et composa l'histoire des événements auxquels il avait pris part. C. Licinius Macer est peu connu, quoique souvent cité par Tite Live: il vivait du temps de Sisenna. Lucius Sisenna fut préteur, et mourut dans l'Ile de Crète, où il commandait une armée. Il avait écrit particulièrement l'histoire de la guerre Sociale et de celle de Sylla. (Vell. Pat., ii, 9). Il fut au barreau le contemporain et le rival d'Hortensias et de Sulpicius; mais jamais, au témoignage de Cicéron, il ne put surpasser ni l'un ni l'autre (Brut. 64). Clitarque, fils de Dinon, accompagna Alexandre le Grand en Asie, et écrivit le récit de cette expédition (Plin., vi, 31). Comme historien, il passait pour plus ingénieux que fidèle (Quintil., x, i). Longin dit que c'est un auteur «qui n'a que du vent et de l'écorce», et le compare à un homme qui ouvre une grande bouche pour souffler dans une petite flûte.» (Du Subl., 2.)

Le contemporain

de Fannius, Célius Antipater éleva

bien un peu le ton ; il montra une certaine vigueur

rude et inculte, sans éclat, sans art, et du moins

pouvait-il avertir les autres d'écrire avec plus de

soin ; mais voilà qu'il eut pour successeurs des Gellius, un Clodius, un Asellion, qui se réglèrent

moins sur son exemple que sur la platitude

et l'ignorance des anciens. Compterai-je Macer,

dont le bavardage a bien quelques pensées, mais

de celles qu'on trouve, non dans les savants

trésors des Grecs, mais dans nos chétifs recueils

latins? Dans ses discours, une prolixité, une inconvenance qui va jusqu'à l'extrême impertinence.

Sisenna, son ami, a sans doute surpassé tous

nos historiens, ceux du moins qui ont publié

leurs écrits ; car nous ne pouvons juger des autres.

Jamais cependant, comme orateur, on ne

l'a compté parmi vous ; et dans l'histoire, il

laisse bien voir, à sa petite manière, qu'il n'a pas

lu d'autre Grec que Clitarque, et que c'est lui

seul qu'il veut imiter ; et toutefois, l'eût-il égalé,

il serait encore loin d'être parfait. Vous le

voyez, Cicéron, c'est votre affaire; on l'attend

de vous : Quintus penserait-il autrement?

III. QUINT. Moi? point du tout, et nous en avons parlé souvent ensemble ; mais il y a entre nous un petit débat. — ATT. Qu'est-ce donc? -QUINT.De quelle époque doit-il d'abord s'occuper ? Selon moi, des temps les plus reculés; car les histoires que nous en avons sont telles, qu'on ne les lit seulement pas : mais lui, il se déclare pour une histoire contemporaine, qui puisse embrasser tous les faits auxquels il a pris part.—ATT. Pour moi, je serais plutôt de cet avis ; car il y a de grandes choses dans les fastes de notre temps. Il y pourra d'ailleurs célébrer un homme qui nous est bien cher, Cn. Pompée; il y rencontrera aussi son année, sa mémorable année; et j'aime mieux qu'il nous raconte de telles choses, que tous les dit-on de Rémus et Romulus. — MARC. Je sens bien que c'est là depuis longtemps le travail qu'on me demande, Atticus,et je ne m'y refuserais pas, s'il m'était accordé quelque temps de loisir et de liberté; car ce n'est point par un esprit surchargé de travail, préoccupé de soins, qu'un si grand ouvrage peut être entrepris. Il y faut deux choses, point de soucis et point d'affaires.— AIT, Mais vous avez écrit plus qu'aucun Romain, et pour tant d'ouvrages, quand donc vous a-t-il été donné plus de loisir ?—MARC. On peut dérober quelques instants, et je les saisis. Par exemple, si je puis gagner quelques jours pour aller à la campagne, je mesure sur leur nombre ce que je veux écrire. Mais l'histoire ne peut s'entreprendre sans loisir assuré, ni s'achever en peu de temps ; ajoutez que mon esprit est sujet à se déconcerter, lorsqu'ayant une fois commencé une chose, il en est détourné pour une autre ; et il ne m'est pas aussi facile de reprendre ce que j'ai interrompu, que de terminer ce quej'ai entrepris. —ATT. C'est-à-dire qu'une telle composition ne demande rien moins qu'une légation, ou quelque autre temps de retraite libre et oisive.— MARC. Non, je comptais plutôt sur le privilége de vétérance, d'autant que je ne me refusais point à imiter un jour l'usage de nos pères, à répondre, assis sur mon siège, à qui viendrait me consulter, tâche honorable et douce d'une vieillesse qui ne se relâche point. Voilà comme il me serait permis de donner tout le soin qu'il me plairait, et à l'oeuvre que vous désirez, et à beaucoup d'autres encore plus grandes et plus étendues.

IV. ATT. Je crains fort que personne n'entende cette raison, et que vous ne soyez destiné à toujours parler en public, surtout depuis que vous vous êtes changé vous-même, et que vous avez pris une autre manière. A l'exemple de Roscius que vous aimiez, et qui dans sa vieillesse, ayant baissé la cadence et le ton de sa voix, faisait ralentir l'accompagnement des flûtes, vous rabattez tous les jours quelque chose de ces efforis extrêmes auxquels vous étiez accoutumé. Déjà même votre discours ne diffère pas beaucoup de la douceur du langage philosophique ; et comme la vieillesse la plus avancée peut soutenir ce ton, je ne vois pas qu'il puisse y avoir vacances au barreau pour vous. — QUINT. Et moi je pensais que le peuple ne vous désapprouverait pas, si vous vous livriez entièrement aux fonctions de consultant. Je vous engage donc à l'éprouver, dès que vous en aurez envie. — MARC. Oui, Quintus, s'il n'y avait dans cette épreuve aucun dauger ; mais j'ai peur d'augmenter mon travail, en le voulant diminuer, et d'ajouter encore à l'étude des causes, dont je n'entreprends jamais la plaidoirie sans réflexion ni préparation, toute cette interprétation du droit, moins fâcheuse encore par la peine qu'elle me donnerait, que parce qu'elle ôterait à mes discours cette méditation sans laquelle je n'ai jamais osé entreprendre aucune cause importante. —ATT. Eh bien ! que ne faites-vous aujourd'hui ces recherches dans ces moments libres dont vous parliez, et que n'écrivez-vous sur le droit un peu plus spirituellement qu'on ne l'a fait ? car depuis vos premières années je me souviens que vous étudiez le droit, dans le temps que je venais souvent aussi chez Scévola ; et je ne vous ai jamais vu vous dévouer à la parole, au point de négliger la jurisprudence.— MARC. Vous m'engagez, Atticus, dans une longue discussion, que j'accepte cependant (à moins que Quintus n'aime mieux que nous fassions autre chose) ; et puisque nous sommes de loisir, je parlerai.—QUINT. J'ecouterai volontiers. Que ferais-je de préférence ? et à quoi pourrais-jemieux employer ce jour? — MARC. Rendons-ous donc à nos promenades et à nos siéges accoutumés. Là, quand nous aurons assez marché, nous pourrons nous reposer ; et je vous prometsque l'intérêt ne nous manquera pas ; les questions vont naître les unes des autres. - ATT. Allons ; prenons, croyez-moi, par le bord de l'eau, et marchons à l'ombre. Mais commencez dès à présent, je vous prie, et dites-nous ce que vous pensez du droit.— MARC. Moi? je pense qu'il y a eu, parmi nos citoyens, des hommes supérieurs qui ont fait profession d'expliquer le droit au public, et de répondre aux consultations; mais que ces hommes, après avoir promis de grandes choses, se sont employés à de très petites. Quoi de si grand, en effet, que le droit dans un état ? et quoi de si mince que la fonction de consultant, toute nécessaire qu'elle est au public? non que je pense que tous les chefs de cette profession fussent absolument étrangers au droit universel; mais ils n'ont professé ce qu'ils appelaient le droit civil, qu'autant qu'ils pouvaient ainsi être utiles au peuple.Or, l'autre droit, plus inconnu, est, dans la pratique, moins nécessaire. Où m'engagez-vous donc, et que me conseillez-vous ? de faire de petits livres sur le droit des gouttières ou des murailles, ou bien de composer des formules de stipulation ou d'arrêt? toutes choses qui d'abord ont été soigneusement traitées par beaucoup d'autres, et qui d'ailleurs sont au-dessous, j'imagine, de ce que vous attendez de moi.

V. ATT. Mais si vous le demandez, voici ce que j'attends : vous avez écrit sur la meilleure forme de république ; il me semble que c'est une conséquence que vous en écriviez autant sur les lois ; et je vois que c'est ainsi qu'a fait Platon, votre Platon, que vous admirez, que vous mettez avant tous les autres, que vous aimez de prédilection. — MARC. Voulez-vous alors que, comme lui, lorsque, avec Clinias de Crète et le Lacédémonien Mégillus, un jour d'été, ainsi qu'il le raconte, tantôt marchant, tantôt se reposant dans ces allées champêtres qu'ombragent les cyprès de Gnosse, il disserte sur les institutions des républiques et les meilleures lois ; nous, entre ces hauts peupliers, sur cette rive pleine de verdure et de fraîcheur, maîtres à notre gré de nous promener ou de nous asseoir, nous recherchions ensemble sur ce sujet quelque chose d'un peu plus profond que ne le demandent les besoins du barreau ? — ATT. Pour moi, je suis impatient de vous entendre. — MARC. Que dit Quintus? —QUINT.Rien ne me plaira davantage.—MARC. Et vous avez raison ; car soyez sûrs qu'aucune questionne découvre avec plus d'éclat ce qui a été donné par la nature à l'homme, quelle infinité d'excellentes choses renferme l'âme humaine, pour quelle mission et pour quelle oeuvre nous sommes nés et venus à la lumière, quelle est la liaison des hommes et quelle société naturelle est entre eux : c'est là, en effet, ce qu'il faut expliquer pour trouver la source des lois et du droit. — ATT. Ce n'est donc pas dans l'édit du préteur, comme tout le monde aujourd'hui, ni dans les douze Tables, comme nos anciens, mais au sein même de la philosophie,que vous allez puiser la science du droit ? — MARC. Non, nous ne rechercherons pas ici, Pomponius, les moyens de nous défendre en droit, ni les réponses d'un consultant sur toutes les espèces qui lui sont soumises. Que ce soit chose importante, j'en conviens, que cet office, qui, rempli autrefois par tant d'illustres personnages, l'est aujourd'hui par un seul, avec une science et une autorité si grandes. Mais notre discussion, à nous, doit embrasser tout le droit dans son universalité ; de sorte que ce droit particulier que nous appelons civil ne soit lui-même qu'une partie d'un tout, et ne tienne qu'une petite place du droit de la nature ; car c'est la nature même du droit qu'il nous faut expliquer, et c'est dans la nature de l'homme que nous devons l'aller prendre; nous avons ensuite à considérer quelles lois doivent régir les cités ; puis à traiter de ces règles écrites et composées, ou des droits et des décrets des peuples, qui forment les divers droits civils ; et c'est ici que nos Romains ne seront pas oubliés.

VI. QUINT.C'est vraiment remonter à la source, et, comme il convient, prendre la question à son sommet; et ceux qui enseignent autrement le droit, enseignent moins les voies de la justice que celles de la chicane. —MARC. Non pas, Quintus, c'est plutôt l'ignorance que la science du droit qui fait la chicane ; mais ceci viendra plus tard. Voyons maintenant les principes du droit. Il a plu à de très-savants hommes de partir de la loi. Je ne sais s'ils n'ont pas bien fait, surtout si, comme ils la définissent, la loi est la raison suprême communiquée à notre nature, et qui ordonne ou qui défend. Cette raison, une fois qu'elle s'est affermie et développée dans l'esprit de l'homme, est la loi. En conséquence, ils estiment que la prudence est une loi dont la vertu est de nous ordonner de bien faire, et de nous défendre de faire mal. Suivant eux, c'est de l'expression grecque qui revient â celle de départir à chacun ce qui lui appartient, que la loi a pris son nom dans cette langue. Moi, je crois que notre mot vient de celui qui signifie choisir. Ainsi, pour eux le caractère de la loi serait l'équité, et pour nous le choix ; et dans le fait, l'un et l'autre caractère appartiennent à la loi. Si tout cela est vrai, comme j'en suis assez d'avis, c'est à la loi que le droit commence; elle est la force de la nature, l'esprit et la raison du sage, la règle du juste et de l'injuste. Mais comme notre discours roule sur un sujet d'un intérêt populaire, nous serons obligés de temps en temps de parler comme le peuple, et d'appeler loi celle qui fixe par écrit sa volonté, soit qu'elle ordonne, soit qu'elle défende. Quant au droit fondamental, dérivons-le d'abord de cette loi suprême, née pour tous les siècles, avant qu'aucune loi eût été écrite, avant qu'aucune cité eût été fondée.— QUINT. L'ordre que vous proposez me semble plus méthodique et plus sage. -MARC. Eh bien ! voulez-vous que je reprenne l'origine du droit à sa source ? une fois qu'elle sera trouvée, plus de doute, nous saurons où rapporter ce que nous cherchons.—QUINT.Oui, je crois que c'est ainsi qu'il faut procéder. — ATT. J'y donne aussi ma voix.—MARC.Puis donc que nous devons tenir et garder cette forme de République dont Scipion, dans les six Livres qui portent ce titre,nous a enseigné l'excellence, et que toutes les lois doivent être appropriées à ce genre de cité ; qu'il faut jeter les semences des moeurs, et que tout ne peut pas se régler par écrit : je chercherai les sources du droit dans la nature; il faut la prendre pour guide dans l'examen de toute cette question. — ATT. Fort bien ; avec ce guide, aucune erreur n'est possible.

VII. MARC. M'accordez-vous, Pomponius, car je connais le sentiment de Quintus, que la force des dieux immortels, leur nature, leur raison, leur puissance, leur esprit, leur divinité, ou quoi que ce soit qui rende plus clairement ma pensée, régit toute la nature ? car si vous ne l'admettez pas, il faudra commencer par là. — ATT. Allons, je l'accorde, si vous le demandez ; car, grâce à ces oiseaux qui chantent, et au murmure de ces ruisseaux, je n'ai pas peur que quelqu'un de mes condisciples m'entende. — MARC. Eh mais ! prenez-y garde : car, avec leur bonté, ils sont sujets à se mettre fort en colère, et ils ne vous entendraient point patiemment trahir le premier chapitre de l'excellent livre (1) où le maître a écrit « que Dieu ne se soucie de rien, ni pour soi, ni pour autrui. »

(1) L'excellent livre est un ouvrage d'Épicure, intitulé Principes fondamentaux. Il paraît que c'était un recueil d'aphorismes dont celui-ci est à coup sur le plus célèbre.Notre auteur n'en donne que le sens ; Diogèue Laërce en a conservé letexte, que Cicéron ailleurs a traduit ainsi pour le réfuter : « Ce qui est heureux et immortel n'a et ne témoigne d'intérêt pour rien. » Nat. des Dieux, I, 30 ; Diog. Laërce, x, 139.

— ATT. Poursuivez, je vous prie, je désire savoir où tend la concession que je vous ai faite. — MARC. Je ne tarderai pas plus longtemps ; le voici. Cet animal si prévoyant, si pénétrant, si composé, doué de sagacité, de mémoire, de raison, de conseil, et que l'on appelle l'homme, a été engendré par le Dieu suprême avec une noble destinée : seul de tant d'espèces et dénaturés d'animaux, il est participant de la raison et de la pensée, tandis que les autres en sont tous dépourvus. Or, qu'y a-t-il,je ne dis pas dans l'homme, mais dans tout le ciel et la terre, de plus divin que la raison ? la raison, qui, lorsqu'elle a pris sa croissance et son perfectionnement, se nomme proprement la sagesse. Il y a donc, puisque rien n'est meilleur que la raison, et que la raison est dans Dieu et dans l'homme, il y a une première société de raison de l'homme avec Dieu. Or, là où la raison est commune, la droite raison l'est aussi ; et comme celle-ci est la loi, nous devons, par la loi, nous regarder, nous autres hommes, comme en société avec les dieux. Certainement, là où il y a communauté de loi, il y a communauté de droit, et ceux que lie une telle communauté doivent être regardés comme de la même cité ; bien plus encore, s'ils obéissent aux mêmes volontés et aux mêmes puissances. Or, ils obéissent à cette céleste ordonnance, au divin esprit, au Dieu tout-puissant; de sorte que tout cet univers doit être considéré comme une société commune aux dieux et aux hommes : et tandis que dans nos cités, pour une raison dont il sera parlé en son lieu, il y a des distinctions d'état entre les familles d'une même race, dans la nature un ordre plus relevé et plus beau lie les hommes aux dieux et par la race et par la famille.

VIII. Lorsqu'on s'occupe de la nature universelle, on a coutume d'établir, et on établit en effet avec vérité, qu'après de perpétuelles révolutions et une suite de conversions célestes, ce fut enfin le vrai moment, la saison de semer le genre humain, qui, répandu sur la terre, y germa bientôt, fut enrichi du divin présent de l'âme ; et tandis que les hommes ont pris de leur mortelle origine tout le fragile et le périssable auquel ils demeurent attachés, l'âme leur a été donnée de Dieu, et c'est pour cela qu'on peut nous appeler la famille, la race, ou la lignée des êtres célestes. Aussi de tant d'espèces, Il n'est aucun animal, hormis l'homme, qui ait quelque connaissance de Dieu ; et parmi les hommes mêmes, il n'est point de nation si féroce et si sauvage qui, si elle ignore quel Dieu il faut avoir, ne sache du moins qu'il en faut avoir un. D'où il résulte que, pour l'homme, reconnaître Dieu, c'est reconnaître et se rappeler, en quelque sorte, d'où il est venu. La vertu est la même dans l'homme et dans Dieu, et elle n'est dans aucun autre esprit. Or, la vertu n'est pas autre chose que la nature perfectionnée en elle-même, et conduite à son dernier terme. Il y a donc une ressemblance de l'homme avec Dieu ; et s'il en est ainsi, quelle parenté plus étroite et plus certaine ? Voilà pourquoi la nature a répandu une si grande abondance de choses à l'usage et à la commodité des hommes, que toutes les productions paraissent nous avoir été données à dessein plutôt qu'être nées par hasard, et non seulement celles que livre le sein de la terre en végétaux ou en fruits, mais encore les animaux, créés évidemment pour fournir à l'homme et leur service, et leur dépouille, et des aliments. Puis, des arts innombrables ont été trouvés à la voix de la nature ; et la raison, en l'imitant, a obtenu par industrie les choses nécessaires à l'existence.

IX. Quant à l'homme lui-même, non seulement la nature l'a doué de l'activité de l'âme, mais encore elle lui a attribué des sens,gardes et messagers fidèles, et elle a placé en lui les intelligences nécessaires d'une foule de choses obscures, et qui semblent les fondements de la science ; ensuite, elle lui a donné un corps d'une forme commode et convenableà l'esprit qui l'anime : car tandis qu'elle avait courbé les autres animaux vers leur pâture, elle a mis l'homme seul debout ; elle l'a comme excité à regarder le ciel, sa première famille et son ancien domicile : enfin, elle a disposé les traits de sa face pour représenter les sentiments cachés au fond du coeur. En effet, quelque affection que nous éprouvions, nos yeux trop expressifsla disent; et ce qu'on appelle le visage, et qui ne peut se trouver dans aucun autre animal que l'homme, décèle nos moeurs : c'est une propriété que lui ont bien reconnue les Grecs, quoiqu'ils ne lui aient point trouvé de nom. J'omets toutes les qualités, toutes les dispositions adroites du reste du corps, cette souplesse de la voix, cette force de la parole, de cet organe,médiateur principal de la société humaine ; car tout ne doit pas entrer dans notre discussion d'aujourd'hui, et c'est, je crois, un point sur lequel Scipion en a dit assez dans ces Livres que vous avez lus. Maintenant, puisque Dieu a engendré et orné l'homme dont il a voulu faire le principe de tout le reste, posons comme évident, et pour ne pas tout démontrer, que la nature est par elle-même progressive, et que sans autre maître qu'elle même, en partant de ces connaissances générales qu'elle doit à une intelligence primitive et commencée, elle fortifie et accomplit la raison.

X.-ATT. Dieux immortels, que vous reprenez de loin les principes du droit ! Ce n'est pas cependant que je sois pressé de ce que je vous demandais touchant le droit civil. Je vous laisserais très facilement employer ce jour, et ce jour tout entier, à de semblables discours. Ce que vous venez de traiter par occasion est peut-être au-dessus du sujet même auquel est destiné ce préambule. MARC. Sans doute ce sont de grandes questions que je touche ici en passant ; mais de toutes celles qui sont livrées à la discussion des sages, il n'en est assurément aucune de supérieure à cette vérité bien comprise, que nous sommes nés pour la justice, et que le droit n'a point été établi par l'opinion, mais par la nature. Cette vérité paraîtra à découvert, si vous considérez la société et la liaison des hommes entre eux. Rien en effet n'est si réciproquement semblable, rien n'est si pareil que nous le sommes tous les uns aux autres. Si la dépravation des coutumes, la diversité des opinions, ne fléchissait pas, ne tournait pas la faiblesse de nos esprits au gré d'un premier mouvement, personne ne serait aussi semblable à lui-même que tous le sont à tous. Aussi, quelque définition qu'on donne de l'homme, elle vaut pour tous les hommes : ce qui prouve assez qu'il n'y a point de dissemblance dans l'espèce ; car s'il y en avait, la même définition ne renfermerait pas tous les individus. La raison en effet, par qui seule nous l'emportons sur les bêtes, la raison par qui nous savons induire, argumenter, réfuter, établir, prouver, conclure, est assurément commune à tous, différente en tant que science, pareille comme faculté d'apprendre. De plus, nous saisissons tous les mêmes choses par les sens, et de ce qui frappe les sens de l'un les sens de tous les autres sont frappés; ces intelligences ébauchées dont j'ai parlé, et qui sont imprimées dans les âmes, le sont également dans toutes ; la parole est pour l'esprit un interprète qui, s'il diffère dans les mots, s'accorde dans les pensées : enfin, il n'y a point d'homme d'une nation quelconque qui, ayant une fois pris la nature pour guide, ne puisse parvenir à la vertu.

XI. Et non seulement dans les penchants droits, mais dans les mauvais penchants, l'air de famille de l'espèce humaine est remarquable. Tous, par exemple, sont sensibles au plaisir, qui, bien qu'il soit l'attrait du vice, contient cependant quelque chose de semblable à un bien naturel : comme il plaît par sa douceur et son charme,il ne gagne notre âme qu'en la trompant, qu'en se montrant comme quelque chose de salutaire. Que d'erreurs semblables! on fuit la mort comme la dissolution de la nature; on aime la vie, parce qu'elle nous maintient dans l'état où nous sommes nés ; on met la douleur au rang des plus grands maux, parce que, sans compter ce qu'elle a de pénible, la destruction de la nature paraît la suivre ; enfin, c'est la ressemblance de la gloire et de l'honnêteté qui fait paraître heureux ceux qui sont honorés, et malheureuxceux qui n'ont pas de gloire. Les chagrins, les joies, les désirs, les craintes, parcourent également tous les coeurs ; et bien que les opinions varient des uns aux autres, le même sentiment superstitieux n'en afflige pas moins et ceux qui adorent le chat ou le chien comme des dieux, et le reste des nations. Quel peuple enfin ne chérit point la douceur, la bonté, le dévouement, le souvenir des bienfaits? quel peuple est sans haine ou sans mépris pour les superbes, les méchants, les cruels, les ingrats ? Si donc l'on comprend que ces idées primitives forment la société des hommes entre eux, la conséquence dernière en est que la raison, appliquée à la conduite de la vie, rend les hommes meilleurs. Si vous l'accordez,je passerai au reste ; mais si vous avez quelque question à proposer, éclaircissons-la d'abord. — ATT. Nous ? aucune, si du moins je puis répondre pour tous deux.

XII.-MARC.Il suit donc que c'est pour le partage et l'association commune que la nature nous a faits justes ( et c'est dans ce sens que je veux être entendu toutes les fois que dans cette discussion je nommerai la nature (1)) ; mais telle est la corruption des mauvaises habitudes, qu'elle étouffe ces étincelles données par la nature, et qu'elle développe et fortifie en nous les vices opposés.

(1) Il importe d'insister sur ce passage. C'est ici cette opinion tant reprochée aux Stoïciens, que la nature est bonne par elle-même; opinion qui ne va a rien moins qu'à la négation du mal. « Remarquant quelques traces de la première grandeur de l'homme, dit Pascal, et ignorant sa corruption, ils ont traité la nature comme saine et sans besoin de réparateur; ce qui les mène au comble de l'orgueil. » (Pensées, XI, 3.) Ce n'est pas le lieu de discuter cette opinion; mais il est nécessaire de l'admettre, ou au moins de la comprendre pleinement, pour bien saisir toute l'argumentation de Cicéron. La voici : La société existe ; elle existe sur le fondementd'un échange de secours communs. Le fait de la société prouve qu'elle est dans les vues de la nature (ch. 15). D'ailleurs les facultés de l'homme nécessitent la société comme leur but, et la société nécessite ces facultés comme ses moyens. Or, d'une part, la communauté de droit ou la justice est la base de la société ; de l'autre, la justice est dans l'homme. La justice est donc dans la nature comme la société. La justice ou le juste, ou, selon l'expression de Cicéron, le droit, est donc dans la nature, ou plutôt c'est la nature même. On peut voir comment ces deux principes du stoïcisme, « la nature nous a créés pour la société par la justice, » et « le juste n'est pas distinct de la nature, » sont exposés l'un au traitéde Finibus,III, 17 et suiv.; l'autre, de Offic., III, 2 et 3. Il est évident qu'il faut, dans tout ceci, considérer la nature comme étant bonne par elle-même; au point qu'Épictète va jusqu'à dire que la nature du mal n'existe pas dans l'univers (ch. 27) : mais comme la vertu n'est que la nature développée, les hommes peuvent, au lieu de la développer, la contrarier, l'étouffer ; et les préjugés et les mauvais exemples la corrompent en effet trop souvent. C'est ce dont Cicéron convient en passant, et ce qu'il expose ailleurs plus en détail (Tusc., III, I, et suiv,). Resterait à savoir comment la nature, étant bonne, est corruptible; il y a là une contradiction que les Stoïciens ont bien aperçue, quoi qu'on en ait dit ; mais l'examen de la solution qu'ils en ont donnée mènerait trop loin. Au reste, ce qui jette quelque obscurité dans la traduction, c'est le retour fréquent du mot droit, employé dans des acceptions diverses, et que l'on a quelque peine à distinguer. Jus est en latin le radical de justus; et quand Cicéron dit que la nature nous a faits justes (justos, capables de droit), on comprend aisément que c'est presque la même chose que s'il disait que le droit (jus) est la nature ( naturam esse)

Que si, conformant leurs jugements à la nature même, les hommes pensaient, comme dit un poëte, que rien d'humain ne leur est étranger, le droit serait également respecté par tous; car à tous ceux à qui la nature a donné la raison, la droite raison a été donnée, et par conséquent la loi, qui n'est que la droite raison, en tant qu'elle commande ou qu'elle interdit, et si la loi, le droit : or, tous ont la raison ; donc le droit a été donné à tous. Et c'est à juste titre que Socrate maudissait le premier qui avait séparé l'utilité de la nature : il déplorait cette séparation comme la source de tous les désordres. De là aussi cette parole de Pythagore, qu'entre amis tout est commun, et qu'amitié est égalité. Ces mots fontvoir que lorsque le sage a rassemblé sur un homme doué d'une égale vertu cette vaste bienveillance éparse et répandue çà et là, il arrive ce qui, pour paraître incroyable à quelques-uns, n'en est pas moins nécessaire, qu'il ne s'aime en rien plus que son ami; car où serait la différence, quand toutes choses sont égales entre eux? s'il en existait la moindre,jusqu'au nom de l'amitié disparaîtrait ; car telle est la vertu de l'amitié, que du moment où l'un des deux a mieux aimé une chose pour soi que pour l'autre, elle s'anéantit. Tout ceci n'est que pour vous préparer à la suite de notre discussion, et pour vous faire plus aisément comprendre que le droit est dans la nature. J'en dirai quelques mots, et j'arriverai ensuite au droit civil, d'où est venue toute cette dissertation.

XIII. -QUINT. Quelques mots tout au plus ; car d'après ce que vous avez déjà dit, Atticus voit bien, je vois du moins que le droit est issu de la nature. — ATT. Comment pourrai-je m'en défendre, maintenant que vous avez établi d'abord que nous sommes, en quelque sorte, munis et parés des présents des dieux; en second lieu, qu'il y a entre les hommes une règle de vie pareille et commune ; enfin, que tous sont unis entre eux, tant par un lien d'indulgence et de bienveillance naturelle, que par la société du droit ? Après vous avoir accordé avec raison, selon moi, que tout cela est vrai, comment serions- nous libres de séparer les lois et le droit de la nature ? — MARC. Oui, sans doute ; mais selon l'usage des philosophes, non pas de nos anciens, mais de ceux qui, pour ainsi dire, ont ouvert des ateliers de sagesse, tout ce qu'on discutait autrefois en masse et librement, se dit aujourd'hui distinctement et par article. Ainsi ils ne croient pas avoir assez fait pour la question que nous tenons en ce moment, s'ils n'ont établi séparément que le droit existe dans la nature. — ATT. Avez-vous donc perdu votre liberté de discussion, ou êtes-vous homme à ne point suivre, en dissertant, votre jugement, et à vous soumettre à l'autorité des autres ? — MARC. Pas toujours, Titus ; mais vous voyez quelle est la marche de ce discours : c'est à consolider les républiques, à raffermir leurs forces, à guérir les peuples, que tend tout ce développement; je n'ai donc garde de poser des principes qui n'aient été ni bien prémédités, ni soigneusement examinés : non que je prétende qu'ils touchent tout le monde (car c'est chose impossible) ; je m'adresse à ceux qui pensent que toutes les choses justes et honnêtes sont désirables pour elles-mêmes et que rien ne doit être compté parmi les biens que ce qui est essentiellement louable, ou du moins, qu'il n'est de grand bien que ce qui mérite d'être loué par sa propre nature. Ceux-là, qu'ils soient restés dans l'ancienne académie avec Speusippe, Xénocrate, Polémon, ou qu'en s'accordant avec eux sur le fond, mais en différant un peu sur la forme de la démonstration, ils aient suivi Aristote et Théophraste ; soit que, comme l'a voulu Zénon, sans rien changer aux choses, ils aient changé les expressions ; soit même qu'ils aient embrassé la secte d'Ariston, et cette doctrine ardue et difficile, mais déjà dissipée et vaincue, que les vertus et les vices exceptés, tout le reste est parfaitement égal ; ceux-là, dis-je, reconnaissent tout ce que j'ai dit. Quant à ces flatteurs d'eux-mêmes, à ces esclaves de leurs sens, qui pèsent au poids du plaisir ou de la douleur ce qu'ils doivent chercher ou fuir dans cette vie ; quand même ils diraient vrai, je ne veux point ici chicaner avec eux ; renvoyons-les disserter dans leurs élégants jardins ; qu'ils renoncent à toute intervention dans la chose publique, dont ils ne connaissent, dont ils n'ont voulu jamais connaître la moindre partie, et qu'ils restent un moment à l'écart. Pour cette nouvelle académie d'Arcésilas et de Carnéade, perturbatrice de toute cette philosophie, prions-la de garder le silence. Si elle faisait irruption sur notre terrain, où tout nous semble construit et arrangé avec assez d'art, elle y ferait trop de ravages. Je n'aspire qu'à la fléchir; mais la repousser, je n'ose.....

Lacune...

XIV. On peut expier de telles fautes sans avoir recours à ses sacrifices ; mais pour les attentats sur les hommes et pour les impiétés, il n'y a point d'expiation. Ces crimes sont punis, moins par les jugements (puisque autrefois il n'y en avait nulle part ; qu'en beaucoup de circonstances il n'y en a point aujourd'hui; et lorsqu'il y en a, bien souvent ils sont faux), que par les furies qui les poursuivent et les obsèdent,armées, non de torches ardentes comme dans la fable, mais des angoisses de la conscience et des tourments du crime. Que si c'était la peine, et non la nature, qui dût éloigner les hommes de l'injustice, quelle inquiétude, lorsqu'ils n'auraient pas de supplices à craindre, agiterait donc les coupables? Et cependant jamais il ne s'en est trouvé d'assez effronté pour ne pas nier qu'il eût commis le crime, ou pour ne pas feindre quelque excuse, comme un légitime ressentiment, et ne pas chercher quelque justification de son forfait dans le droit naturel. Quand les impies osent s'en réclamer, quel doit être l'empressement des bons à s'y attacher! Si la peine, la crainte du châtiment, et non la laideur du vice, détourne d'une vie injuste et criminelle, personne n'est injuste ; seulement les méchants calculent mal. Et nous, alors, nous que pousse à la vertu, non l'honnêteté même, mais quelque utilité, mais je ne sais quel profit, nous sommes avisés et non pas bons. Que fera-t-il dans les ténèbres, cet homme qui ne craint rien que le témoin et le juge ? que ferat-il, s'il rencontre dans un lieu désert un homme à qui il puisse prendre beaucoup d'or, s'il le trouve faible et seul ? Notre honnête homme à nous, juste par nature, s'entretiendra avec lui, le secourra, le remettra dans son chemin ; mais celui qui ne fait rien pour l'amour d'autrui, et qui mesure tout sur ses intérêts, vous voyez, je pense, comme il va se conduire. S'il prétend qu'il ne lui ôtera ni la vie, ni son or, jamais il n'en donnera pour motif l'opinion que cette action est naturellement déshonnête, mais la crainte que la chose ne se répande, c'est-à-dire qu'il n'en soit puni. Raisonnement qui devrait faire rougir le dernier des hommes : que dirai-je donc d'un philosophe ?

XV. Encore une autre absurdité et la plusforte, c'est de tenir pour juste tout ce qui est réglé par les institutions ou les lois des peuples. Quoi! même les lois des tyrans ? Si les trente tyrans d'Athènes eussent voulu lui imposer des lois, si même tous les Athéniens aimaient ces lois tyranniques, seraient-elles des lois justes ? Pas plus, je pense, que la loi rendue par notre interroi : « Que le dictateur pourrait tuer impunément le citoyen qu'il lui plairait, sans lui faire son procès. » (1)

(1) Valérius Flaccus, nommé interroi par le sénat pour tenir les comices, après la seconde entrée de Sylla dans Rome et la mort des deux consuls, fit nommer Sylla dictateur, et passer une loi qui ratifiait tout ce que le dictateur pourrait avoir fait. Cicéron appelle ailleurs la loi Valéria la plus injuste de toutes les lois, la moins semblable à une loi (de Leg. Agrar.,III, 2 ; pro S. Rosc., 43.)

Non, il n'existe,qu'un seul droit, dont la société humaine fut enchaînée, et qu'une loi unique institua : cette loi est la droite raison, en tant qu'elle prohibe ou qu'elle commande ; et cette loi, écrite ou non, quiconque l'ignore est injuste. Si la justice est l'observation des lois écrites et des institutions nationales, et si, comme les mêmes gens le soutiennent, tout doit se mesurer sur l'utilité ; il négligera les lois, il les brisera, s'il le peut, celui qui croira que la chose lui sera profitable. La justice est donc absolument nulle si elle n'est pas dans la nature : fondée sur un intérêt, un autre intérêt la détruit. Bien plus, si la nature ne doit pas confirmer le droit, c'est fait de toutes les vertus. Que deviennent la libéralité, l'amour de la patrie, la piété, le noble désir de servir autrui ou de reconnaître un bienfait ? car toutes ces vertus naissent de notre penchant naturel à aimer les hommes,lequel est le fondement du droit. Et non seulement les obligation senvers les hommes disparaissent, mais avec elles les cérémonies du culte des dieux, et les religions,qui doivent être conservées,à mon avis, non par la crainte, mais à cause de ce lien qui unit l'homme avec Dieu.

--- Ce chapitre contient la grande objection contre l'infaillibilité du consentemen tgénéral ; c'est celle dont l'auteur de l'Essai sur l'indifférence en matière de religion n'a tenu aucun compte. M. de Bonald, au contraire, s'est appuyé plusieurs fois des idées de Cicéron, et il a même donné cette phrase, Nos legem bonam a mala, etc., pour épigraphe au chapitre iv de son Essai analytique sur les lois naturelles. On doit seulement s'étonner qu'il en ait déduit la doctrine du pouvoir absolu.

Que si les volontés des peuples, les décrets des chefs de l'État, les sentences des juges fondaient le droit, le vol serait de droit ; l'adultère, les faux testaments seraient de droit, dès qu'on aurait l'appui des suffrages ou des votes de la multitude. S'il y a dans les jugements et les volontés des ignorants une telle autorité que leurs suffrages subvertissent la nature des choses, pourquoi ne décrètent-ils pas que ce qui est mauvais et pernicieux soit à l'avenir tenu pour bon et salutaire ? et pourquoi la loi qui de l'injuste peut faire le juste, d'un mal ne pourrait-elle pas faire un bien ? C'est que nous avons, pour distinguer une bonne loi d'une mauvaise, une règle, une seule règle, la nature. Et non seulement le droit se distingue d'après la nature, mais encore l'honnête et le honteux en général ; car c'est une notion que le sens commun nous donne, et dont il a ébauché les éléments dans nos esprits, que celle qui place l'honnêteté dans la vertu, et la honte dans les vices. Or, cette notion, la faire dépendre de l'opinion, au lieu de la placer dans la nature, c'est une démence. La bonté même d'un arbre ou d'un cheval, comme nous le disons par abus de mot, ne réside point dans l'opinion, mais dans la nature : s'il en est ainsi, la distinction de ce qui est honnête et de ce qui ne l'est pas est aussi naturelle. Si la vertu, en général, s'appuyait sur l'opinion, il en serait de même des vertus particulières. Qui donc jugera qu'un homme est prudent, avisé, non pas sur sa conduite même, mais sur quelque apparence étrangère? La vertu n'est que la raison perfectionnée, et la raison est certainement dans la nature : l'honnêteté, en général, s'y trouve donc aussi.

XVII. De même que le vrai et le faux, la conséquence et la contradiction se jugent sur ce qu'elles sont, et non sur une preuve extérieure ; ainsi la constance de la raison dans la direction de toute la vie, ce qui est la vertu, et l'inconstance opposée, ce qui est le vice, ont leur fondement dans leur nature même. Ne jugeons-nous pas ainsi le caractère des jeunes gens ? et quand nous le jugeons d'après la nature, suivrons-nous une autre règle pour les vertus et les vices qui naissent du caractère ? ou si nous gardons ici la même, en changerons-nous pour l'honnête et le honteux ? Ce qui est louable est bien, et a nécessairement en soi ce qui le fait louer ; car le bien lui-même n'est pas dans l'opinion, mais dans la nature : autrement l'opinion ferait aussi le bonheur; et que peut-on dire de plus absurde ? Si donc la distinction du bien et du mal est naturelle, si ce sont des principes de la nature, certainement l'honnête et le honteux doivent être distingués de même, et rapportés à la nature. Mais la diversité des opinions, les dissentiments des hommes nous déconcertent; et parce que les sens ne sont pas sujets aux mêmes contradictions, nous regardons les sens comme naturellement certains; les notions, au contraire, qui varient selon les personnes, et qui pour la même personne ne restent pas toujours les mêmes, nous les traitons de fictions. Il en est tout autrement; car si nos sens ne sont pas dépravés par des parents, une nourrice, un maître, un poëte, des spectacles, s'ils ne sont pas détournés du vrai par le consentement de la multitude, tous les pièges sont tendus à nos esprits, soit par ceux dont je viens de parler, qui, les saisissant encore bruts et flexibles, les dirigent et les plient à leur gré ; soit par la volupté, qui, habile à imiter le bien lorsqu'elle est la mère de tout mal, s'insinue dans tous nos sens, et s'empare de nous-mêmes : corrompus par ses flatteries, nous ne savons plus reconnaître les biens véritables, parce qu'ils n'ont pas sa douceur et son fard trompeur.

XVIII. Il suit, pour clore enfin toute cette argumentation, ce qui doit être visible après tout ce que j'ai dit, que le juste et en général l'honnête sont désirables par eux-mêmes. C'est l'équité, le droit lui-même que chérissent tous les gens de bien et l'erreur apparemment n'est point le partage de la vertu ; elle n'aimerait pas ce qui ne serait pointréellement aimable. Le droit est donc pour lui-même digne de recherche et de culte ; ce qui est vrai du juste, l'est de la justice; et par suite, toutes les autres vertus qui sont en elle doivent être cultivées pour elles-mêmes. La libéralité, par exemple, est-elle gratuite ou mercenaire ? Si elle rend service sans récompense, elle est gratuite ; si elle attend un salaire, elle se vend. Nul doute que l'homme digne des noms de libéral et de bienfaisant ne suive le devoir, et non le profit. Ainsi, la justice ne recherche aucun prix, aucun salaire; elle est donc recherchée pour elle-même. Telles sont toutes les vertus. Et d'ailleurs, si la vertu est recherchée pour ses avantages et non par suite de sa propre nature, ce qui restera de la vertu ne sera vraiment que méchanceté. On est d'autant moins homme de bien que l'on rapporte davantage ses actions à l'intérêt : la vertu n'est donc que malice pour qui pèse le prix de la vertu. Où trouver le bienfaisant, si personne ne rend service pour l'amour d'autrui ? Qu'est-ce que le reconnaissant, si la reconnaissance ne considère plus celui à qui elle adresse ses actions de grâces ? Que devient enfin cette sainte amitié, si nous n'aimons plus notre ami pour lui-même de tout notre coeur, comme on dit ? il faudra donc l'abandonner, le rejeter, lorsqu'on n'en espérera plus ni fruit ni avantage : que peut-on dire de plus monstrueux? Mais si l'amitié mérite par elle-même d'être cultivée, la société des hommes, l'égalité, la justice sont aussi essentiellement désirables. Que si le contraire est vrai, la justice n'est rien ; car c'est l'extrême injustice que d'attendre un prix de la justice.

XIX. Que dire de la modération, de la tempérance,

du désintéressement, de la modestie,

de la pudeur, de la chasteté ? Est-ce par crainte

de l'infamie que l'on n'est point déréglé, ou bien

des lois et des tribunaux ? Quoi ! l'on n'est pur

et réservé que pour avoir bonne réputation? et c'est afin de recueillir l'approbation générale,

qu'un homme pudique rougit même de parler de

la pudeur ? Et moi je rougis de ces philosophes

qui veulent n'éviter aucun vice, s'il n'est

flétri par le juge. Car enfin pouvons-nous appeler

pudiques ceux qui s'abstiennent de l'adultère

par crainte de l'infamie, lorsque l'infamie

elle-même n'est qu'une suite de la turpitude essentielle

de l'action ? Si vous niez la nature de

ce qui est louable et blâmable, que pouvez-vous

blâmer ou louer à bon droit ? Quoi! les défauts

corporels, s'ils sont très marquants,auront quelque

chose qui nous blesse, et nous ne serons point

blessés de la difformité de l'âme, elle dont la

laideur se montre si visiblement dans les vices Est-il rien de plus hideux que l'avarice, de plus

horrible que la convoitise, de plus bas que la

lâcheté, de plus ignoble que la stupidité et la déraison?

Quoi donc ! ceux qui se distinguent par

un ou plusieurs de ces vices, serait-ce à cause

des inconvénients, des dommages, ou de quelque

peine qui les accompagne, que nous les appelons

malheureux ? et n'est-ce pas à cause de

l'essence et de la turpitude même de ces vices ?

On en peut dire autant de la louange opposée

qu'obtient la vertu.

Enfin, si la vertu est recherchée par des raisons

qui ne sont pas elle, il faut qu'il y ait quelque

chose de meilleur que la vertu. Est-ce donc

l'argent? est-ce la beauté, les honneurs, la santé ?

toutes choses qui, lorsqu'on les possède, paraissent

bien petites, et dont la durée est si incertaine.

Est-ce enfin, j'ai honte de le dire, la volupté

? mais c'est à la mépriser, à la rejeter que

se reconnaît la vertu.

Voyez-vous la suite des choses et des pensées, et comme l'une se rattache à l'autre ? J'étais entraîné

bien plus loin, si je ne m'étais retenu.

XX. -QUINT. Où donc ? Volontiers, mon frère, Je m'y laisserais entraîner avec vous. — MARC. Où ? à la fin de la vertu, à l'objet auquel se rapportent et vers lequel doivent tendre toutes nos actions : question fort débattue, et féconde en contestations parmi les plus doctes, mais qu'il faudra bien juger quelque jour. — ATT. Eh ! comment? L. Gellius est mort.—QUINT. Qu'importe à la question ? — ATT. C'est que je me souviens d'avoir entendu dire à mon ami Phédrus, étant à Athènes, que lorsque Gellius, votre ami, vint en Grèce au sortir de sa préture, en qualité de proconsul, il convoqua tous les philosophes qui se trouvaient alors dans Athènes, et leur donna gravement le conseil de prendre jour pour mettre un terme à leurs controverses, disant que s'ils n'étaient pas d'humeur à disputer jusqu'à la mort, la chose pourrait s'arranger ; et il ajouta qu'il leur promettait son entremise, au cas qu'ils voulussent faire la paix. (1)

(1) Phédrus, philosophe athénien de la secte d'Épicure, fut un des premiers maîtres de Cicéron, son ami et celui d'Atticus, qui resta son disciple. L. Gellius Poplicola avait été consul l'année de Rome 681, et censeur deux ans après avec Cn. Cornélius Lentulus.

— MARC. Le fait est plaisant, Pomponins, et l'on s'en est souvent amusé. Mais sérieusement je voudrais être élu pour arbitre entre l'ancienne académie et Zénon. — ATT. Comment cela ? — MARC. C'est qu'ils ne diffèrent qu'en un point, et qu'ils s'accordent singulièrement sur le reste—ATT. Que dites-vous! la division n'est que sur un point ? —MARC. Oui, sur un seul vraiment essentiel : nos anciens ont décidé que tout ce dont il était naturel que nous jouissions dans cette vie était bien ; Zénon n'a voulu reconnaître d'autre bien que l'honnête.— ATT. Petite question, en effet mais dont la solution ne trancherait pas tout. — MARC. Sans doute, s'ils différaient sur le fond, et non pas seulement sur les termes.

XXI.- ATT. Vous pensez donc comme Antiochus mon ami, je n'oserais dire mon maître, avec qui j'ai vécu pendant un temps, et qui m'a presque entraîné hors de nos jardins pour me faire entrer de quelques pas dans l'Académie? — MARC. Homme plein de sens et de sagacité, accompli dans son genre, et mon ami comme le vôtre, vous le savez ; mais avec lequel cependant nous verrons une fois si nous nous accordons en tout. Ce que je dis, c'est qu'une paix générale est possible. —ATT. Comment? —MARC.Si Zénon, comme l'a dit Ariston de Chio, avait dit que l'unique bien est l'honnête, l'unique mal le déshonnête ; que toutes les autres choses sont parfaitement égales, et que la présence ou l'absence en est absolument indifférente, il s'écarterait alors beaucoup de Xénocrate et d'Aristote, et de tous ces philosophes de la famille de Platon ; le débat roulerait entre eux sur un point capital, et duquel dépend toute la conduite de la vie. Mais comme c'est le beau, appelé par les anciens souverain bien, que Zénon appelle le bien unique, et que le contraire du beau, qui pour les premiers est le souverain mal, est selon lui le mal unique ; en sorte qu'il appelle les richesses, la santé, les agréments extérieurs, des choses utiles, et non pas des choses bonnes : et la pauvreté, l'infirmité, la douleur, des choses incommodes, et non pas des choses mauvaises; il pense évidemment comme Aristote et Xénocrate, quoiqu'il parle autrement. De cette dispute de mots, et non de faits, est née la discussion sur les fins, dans laquelle, forts de la loi des XII Tables (1) , qui a donné cinq pieds de terrain imprescriptible, nous ne permettrons pas à ce rusé philosophe d'usurper le vieux domaine de l'Académie ; et pour tracer les limites, nous serons trois arbitres, selon les XII Tables, et non pas deux, selon la loi Mamilia.

(1) La discussion sur les limites, ou sur les fins, est celle de la distinction des biens et des maux traitée dans le de Finibus. Pour bien comprendre l'allusion qui suit, il faut savoir plusieurs choses. Ce terrain imprescriptible était un espace de cinq pieds, environ quatre pieds et demi de France, que les douze Tables ordonnaient de laisser en friche entre chaque propriété, et sur lequel les deux propriétaires voisins pouvaient aller, venir, tourner la charrue pour reprendre un nouveau sillon ; mais qui n'appartenait à aucun des deux, et que l'un ne pouvait prescrire (usu capere) sur l'autre ; toute contestation à ce sujet était,d'après les douze Tables, jugée par trois arbitres. L'an de Rome 642, pendant la guerre de Jugurtha, le tribun C. Mamilius fit passer une loi de limitibus sive de regundis finibus, laquelle lui fit donner le surnom de Limitanus. Cette loi fixait entre cinq et six pieds la largeur du terrain qui devait rester libre et neutre entre les propriétés, et remettait à deux arbitres choisis par chacune des parties la décision de toute contestation sur les limites; c'est à cette double législation que Cicéron fait allusion. Profitant du double emploi du mot fines, il veut, dans la question des limites ou des fins, maintenir entre le champ des Académiciens et celui du stoïcisme un espace libre, qui échappe à la prescription, et qu'Antiochus ne puisse s'approprier pour venir ensuite envahir la propriété de l'Académie. Quant à la contestation des deux propriétaires voisins, c'est-à-dire des deux sectes limitrophes, il prétend la faire vider par trois arbitres, conformément à la loi des douze Tables. En effet, dans le Traité de Finibus, où il tient cette promesse, il introduit trois personnages, du moins dans le premier Livre, savoir : lui-même, L. Torquatus, et C. Triarius.

— QUINT. Quelle sera donc notre sentence ? —MARC. Ordonnons de rechercher les bornes que Socrate avait plantées, et de s'y tenir.- QUINT. A merveille, mon frère; vous commencez à parler le langage des lois et de la jurisprudence, sur lesquelles j'attends toujours vos idées ; car pour cette autre question, je tiens de vous que c'est une grande affaire à décider. De quoi s'agit-il en effet ? de savoir si le souverain bien est de vivre selon la nature, c'est-à-dire de jouir d'une existence modeste et d'une vertu réglée, ou bien de suivre la nature, et de vivre en la prenant pour loi ; c'est-à-dire de ne lui rien refuser de ce qu'elle demande,à condition que la vertu le permette, la vertu, la vraie loi de la vie. Je ne sais si cela sera jamais décidé, mais sûrement ce ne peut être dans cet entretien, du moins si nous voulons nous ressouvenirde notre première question.

XXII. -ATT. Pour moi, je m'en laissais détourner sans regret. —QUINT. Nous pourrons reprendre l'autre ; mais aujourd'hui revenons à la première, qui n'a pas besoin, d'ailleurs, de cette discussion sur le mal et sur le bien.— MARC. Vous parlez très sagement, Quintus ; car ce que j'ai dit jusqu'ici.... -QUINT. Et je ne demande ni les lois de Lycurgue, ni celles de Solon, de Charondas, ou de Zaleucus, non plus que nos xii Tables, ou nos plébiscites. Je pense seulement que, dans l'entretien d'aujourd'hui, vous donnerez une loi de conduite, un règlement de vie, tant aux peuples qu'aux individus. — MARC. Telle est, en effet, la portée de cette discussion, Quintus ; et je voudrais que ce fût celle de mes forces. Mais enfin la vérité est que, puisqu'il faut qu'il existe une loi pour corriger les vices et diriger les vertus, c'est d'elle que doit dériver toute la science de vivre. De là résulte la sagesse, mère de tout ce qui est bon, et dont l'amour a produit chez les Grecs le nom de la philosophie, présent le plus riche, le plus éclatant, le meilleur enfin que les dieux immortels aient fait à la vie humaine. Seule en effet, elle nous a enseigné, sans compter tout le reste, ce qu'il y a de plus difficile au monde, à nous connaître : précepte dont la puissance et la profondeur est telle, qu'on n'osait l'attribuer à un homme, mais au dieu qu'on adore à Delphes. Celui qui se connaîtra lui-même, sentira d'abord qu'il possède quelque chose de divin ; cet esprit qui est en lui et qui est à lui, il le regardera comme une image sacrée, comme le dieu du temple; toutes ses actions, toutes ses pensées seront dignes d'un si grand présent des dieux ; et lorsqu'il se sera examiné, et pour ainsi dire essayé tout entier, il comprendra comment il est venu à la vie, paré des mains de la nature, et comme prédestiné par elle à obtenir et à conserver la sagesse ; lui qui, dès l'origine, a reçu dans son âme, dans son entendement, les premiers linéaments de toutes choses, afin qu'à leur lumière il pût distinguer que c'est en prenant la sagesse pour guide qu il trouvera la vertu, et par la vertu le bonheur.

--- Cicéron, en établissant l'existence

d'une loi, a posé le fondement de toutes les sciences

morales et de la philosophie, qui les domine et les contient

toutes ; et il montre dans cette éloquente péroraison toute

la portée du principe. De ce principe en effet, et de ce

principe seulement, il résulte que la sagesse existe. La

sagesse n'est pas ici une simple qualité morale, mais une

science tout entière, ainsi que les Grecs l'entendaient

quand ils formèrent le mot de philosophie. Or, toute

science suppose une vérité qui lui sert de fondement ; et

toute vérité, étant immuable,est une loi. La sagesse n'est

donc une science que parce qu'elle porte sur un fait immuable,

c'est-à-dire sur une loi. Cette science est celle de

l'application de la loi à l'humanité. L'étude de cette science

comprend, selon Cicéron, la connaissance de soi-même,

celle de la nature, l'art du raisonnement et l'éloquence.

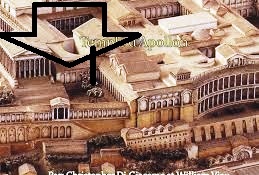

Delphico deo tribueretur. On sait que cette parole

de Chilon de Lacédémone était, ainsi que plusieurs autres

maximes attribuées aux sept sages, gravée en lettres d'or

sur un des murs du vestibule du fameux temple d'Apollon

Pythien, à Delphes, dans la Phocide. Cette circonstance,

ou la beauté du précepte, lui avait fait attribuer une origine

céleste.

XXIII. En effet, lorsque l'âme, après avoir connu et compris les vertus, se sera dégagée de toute complaisance envers le corps, et qu'elle aura étouffé la volupté comme la souillure du beau, qu'elle se sera affranchie de toute crainte de la mort et de la douleur, qu'elle se sera associée à ses semblables par le lien de la charité, qu'elle aura regardé les hommes comme ses alliés naturels ; lorsque enfin, ayant embrassé le culte des dieux et une religion pure, elle aura exercé cette vue de l'esprit, qui se forme, ainsi que celle des yeux, à discerner ce qui est beau et à repousser ce qui ne l'est pas, vertu qui a pris le nom des prudence, du mot prévoir : alors, je le demande, peut-on connaître, peut-on imaginer un sort plus heureux que le sien ? La même âme, lorsqu'elle aura bien observé le ciel, la terre, l'océan, toute la nature ; lorsqu'elle aura vu d'où toutes les choses ont été engendrées, où elles retournent, quand, comment elles se détruiront, ce qu'il y a en elles de mortel et de périssable, ce qu'il y a de divin et d'éternel; lorsqu'elle aura saisi, peu s'en faut, celui qui les modère et les régit ; lorsqu'elle reconnaîtra qu'elle n'est point un habitant d'une enceinte fermée par des murailles, mais un citoyen du monde, de la cité unique ; alors, au magnifique spectacle de l'univers, à cette révélation de la nature, grands dieux ! comme elle se connaîtra elle-même, selon le précepte d'Apollon Pythien! comme elle méprisera, comme elle dédaignera, comme elle traitera à l'égal du néant toutes ces choses que le vulgaire appelle grandes! Et toutes ces notions, elle les munira, comme d'un rempart, du talent de la discussion, de la science de discerner le vrai du faux, enfin de cet art de saisir les conséquences et les contradictions. Puis, comme elle se sera sentie née pour la société civile, elle jugera bien qu'elle ne doit pas se borner à des débats de pure subtilité, mais parler un langage qui s'étende plus loin et se soutienne plus longtemps, qui gouverne les peuples, consolide les lois, châtie les méchants, protègeles gens de bien, honore les grands hommes, et dont la voix persuasive, propageant parmi les citoyens des maximes de salut et de gloire, sache exhorter à l'honneur, rappeler du sein du vice, consoler les vaincus, enfin publier en d'immortels monuments, avec l'ignominie des pervers, les actions et les desseins des forts et des sages. Tant et de si grandes choses, qui se découvrent dans la nature humaine à qui veut se connaître soi-même, naissent de la sagesse, et sont enseignées par elle. -ATT. L'éloge est grave, sans doute, et mérité ; mais enfin où cela nous mène-t-il ? — MARC. D'abord, Pomponius, aux questions que nous allons traiter à présent, et dont je veux vous montrer toute la grandeur ; ce qui ne serait pas, si celles dont elles découlent n'étaient immenses; ensuite, c'est avec plaisir, et je crois avec raison, que je n'ai point oublié ici une étude qui me charme et qui m'a fait ce que je suis.— ATT. Oui, vous surtout, vous pouviez en parler ; et, comme vous le dites, la question vous en faisait un devoir.

I. ATTICUS. Mais comme nous nous sommes assez promenés, et que d'ailleurs vous allez commencer quelque chose de nouveau, voulez-vous que nous changions de place, et que dans l'île qui est sur le Fibrène (1), car c'est, je pense, le nom de cette autre rivière, nous allions nous asseoir pour nous occuper du reste de la discussion?

(1) Le Fibrène est une petite rivière qui se jette dans le Liris; sur leurs bords était Arpinum.

— MARCUS.Volontiers: c'est un lieu où je me plais, quand je veux méditer, lire ou écrire quelque, chose. — ATT. Moi, qui viens ici pour la première fois, je ne puis me rassasier : j'y prends en mépris ces magnifiques maisons de campagne, et leurs pavés de marbre, et leurs riches lambris. Qui ne rirait pas de ces filets d'eau qu'ils appellent des Nils et des Euripes, en voyant ce que je vois ? Tout à l'heure, dissertant sur le droit et la loi, vous rapportiez tout à la nature ; eh bien ! jusque dans les choses qui sont faites pour le repos et le divertissement de l'esprit, la nature domine encore. Je m'étonnais auparavant (car dans ces lieux je n'imaginais que rochers et montagnes, trompé par vos discours et par vos vers), je m'étonnais que ce séjour vous plût si fort : mais à présent je m'étonne que lorsque vous vous éloignez de Rome, vous puissiez être ailleurs de préférence.— MARC.C'est lorsque j'ai la liberté de m'absenter plusieurs jours, surtout dans cette saison de l'année, que je viens chercher l'air pur et les charmes de ce lieu : il est vrai que je le puis rarement. Mais j'ai encore une autre raison de m'y plaire, qui ne vous touche point comme moi. — ATT. Et quelle est-elle ? — MARC. C'est qu'à proprement parler, c'est ici ma vraie patrie, et celle de mon frère Quintus. C'est ici que nous sommes nés d'une très ancienne famille; ici sont nos sacrifices, nos parents, de nombreux monuments de nos aïeuls. Que vous dirais-je? vous voyer cette maison et ce qu'elle est aujourd'hui; elle a été ainsi agrandie par les soins de notre père. Il était d'une santé faible et c'est là qu'il a passé dans l'étude des lettres presque toute sa vie. Enfin sachez que c'est en ce même lieu mais du vivant de mon aïeul du temps que, selon les anciennes moeurs, la maison était petite comme celle de Curius (1), dans le pays des Sabins, oui c'est en ce lieu que je suis né.

(1) Manius Curius Dentatus, trois

fois consul, avait triomphé des Samnites, des Sabins et

de Pyrrhus. On connaît sa gloire et sa frugalité. La maison

ou plutôt la chaumière où il refusa les présents des Samnites

n'était pas éloignée de la maison de Caton l'ancien.

Aussi je ne sais quel charme s'y trouve qui touche mon coeur et mes sens et me rend ce séjour encore plus agréable. Et ne dit-on pas que le plus sage des hommes, pour revoir son Ithaque, refusa l'immortalité ?

II. -ATT. C'est, je le sens, une bonne raison pour vous de venir ici plus volontiers, et d'avoir une prédilection pour ce lieu. Moi-même, je dis vrai, depuis un moment j'aime encore davantage cette maison et toute cette campagne qui vous a vu naître. Je ne sais comment, mais nous sommes émus de l'aspect des lieux où se voient les traces de ceux que nous aimons ou que nous admirons. Tenez, pour moi, Athènes, ma chère Athènes me plaît moins par ses magnifiques monuments et ses antiques chefs-d'oeuvre des arts, que par le souvenir des grands hommes; le lieu que chacun d'eux habitait, la place où il s'asseyait, celle où il aimait à discourir, je contemple tout avec intérêt, tout, jusqu'à leurs tombeaux. Aussi, croyez-moi, ce lieu où vous êtes me sera désormais plus cher. — MARC.Alors je suis bien aise de vous l'avoir montré; c'est presque mon berceau. —ATT. Et moi plus aise encore de l'avoir vu. Mais qu'avez-vous donc dit tout à l'heure, que ce lieu dont vous m'avez appris que le nom est Arpinum, est à tous deux votre vraie patrie ? Est-ce donc que vous avez deux patries ? en avez vous une autre que la patrie commune? ou peut-être que celle de Caton le sage n'a pas été Rome, mais Tusculum. —MARC. Certainement; pour lui comme pour tous les citoyens des villes municipales, je reconnais deux patries, celle de la nature et celle de la cité. Ainsi Caton, qui était né à Tusculum, fut agrégé citoyen de Rome ; et Tusculan par l'origine, Romain par la cité, il eut une patrie de fait et une patrie de droit. De même chez vos Athéniens : lorsque Thésée leur eut fait quitter les champs pour les réunir dans la ville, dans l'Astu (1), comme on l'appelle, ceux qui étaientde Sunium (2) étaient aussi d'Athènes. Ainsi nous, nous nommons patrie celle où nous sommes nés et celle qui nous adopta; mais il faut donner le premier rang dans notre amour à celle dont le nom, devenu celui de la république, renferme tous les citoyens. C'est pour elle que nous devons mourir, à elle que nous devons nous dévouer tout entiers, en elle que nous devons placer et consacrer, pour ainsi dire, tout ce qui est à nous. Il n'en est pas moins vrai que nous aimons presque autant la patrie qui nous fit naître ; et voilà pourquoi je ne renierai jamais ma patrie d'Arpinum, quoique l'autre soit plus grande et la contienne dans son sein.

--- « Sous Cécrops et les premiers rois, l'Attique fut toujours habitée par bourgades, qui avaient leurs prytanées et leurs archontes. Dans le temps où ils vivaient sans crainte, ils n'allaient pas s'assembler en conseil pour délibérer avec le roi ; les habitants de chaque bourgade délibéraient et prenaient conseil entre eux.... Mais, sous le règne deThésée, entre diverses institutions tendantes à l'avantage d'Athènes, ce prince, qui joignait la sagesse à la puissance, abolit les conseils et les premières magistratures des bourgades, rassembla tous les citoyens dans ce qui est à présent la ville, et y institua un seul conseil et un seul prytanée ; les Athéniens continuèrent d'habiter et de cultiver leurs champs; mais il les força de n'avoir qu'une ville. » (Thucydide,II, 15. trad. de M. Gail.)

(1)— Astu est un mot grec qui signifie ville, et, pris isolément, la ville par excellence ou Athènes, comme en latin Urbs veut dire Rome.

(2)— On sait que Sunium était un bourg placé sur un promontoire du même nom qui s'avance dans la mer Égée, à l'extrémité sud-est de l'Attique. Du reste, on n'est d'accord ni sur le texte ni sur le sens précis de cette phrase.

III. -ATT. C'est donc avec raison que notre grand Pompée, lorsque je l'entendis plaider avec vous pour Balbus (1), soutint que la république pouvait rendre de très justes actions de grâces à ce municipe, puisque ses deux sauveurs en étaient sortis ; et je crois maintenant sans peine que le lieu de votre origine est aussi votre patrie.

(1) Pompée défendit Balbus avec Cicéron, pro Balb. : c'est pour cela qu'on a substitué le nom de Balbus à ceux d'Avidius ou d'Ambius que portent les premières éditions, et qui sont également inconnus. Il est certain d'ailleurs que Pompée plaida plusieurs fois conjointement avec Cicéron. C'est Marius qui partage ici avec le dernier l'honneur d'être appelé le sauveur de Rome.

— QUINT. Mais nous voici dans l'île. Peut-on trouver un plus beau lieu ? Comme cette pointe partage le Fibrène, dont les eaux, également divisées, arrosent ses deux bords, et qui dans son cours rapide, pressé de revenir en un seul lit, n'embrasse qu'un espace suffisant pour une petite palestre ! Ensuite, comme s'il n'avait eu d'autre soin que de nous faire une arène propreà la dispute, il se précipite aussitôt dans le Liris. Là, tel qu'un plébéien entré dans une famille noble, il perd son nom plus obscur, et communique au Liris sa fraîcheur ; car moi, qui ai visité bien des rivières, jamais je n'en ai touché de plus froide ; et je pourrais à peine essayer d'y mettre le pied, comme fait Socrate dans le Phédrus de Platon. — MARC. Oui, ce lieu doit nous plaire ; mais si j'en crois, Titus, les récits de mon frère, votre Thyamis en Épire ne lui cède en rien. — QUINT. Non, sans doute ; et n'allez pas croire qu'il y ait rien de plus beau que l'Amalthée de notre Atticus et ses superbes platanes. Mais, s'il vous plaît, asseyons-nous ici à l'ombre, et revenons à notre discussion. — MARC. Vous êtes exigeant, Quintus. Moi qui croyais avoir échappé : on ne peut rien vous devoir. —QUINT. Commencez donc ; car nous vous consacrons toute cette journée. -MARC. C'est par toi, Jupiter, que ma muse commence, comme au début de mon poëme d'Aratus. — QUINT. Pourquoi ce début ? —MARC. C'est que, cette fois encore, nous ne saurions mieux commencer que par Jupiter et les autres Dieux immortels.— QUINT.Très bien, mon frère! c'est un devoir.

--- Ceux qui entraient par adoption dans les familles en prenaient le nom, surtout s'ils passaient d'une famille obscure dans une maison noble. Atticus, qui peut-être parle ici, était dans ce cas, puisque, ayant été adopté par son oncle Cécilius, il allongea son nom de cet autre, et se fit appeler Titus Cécilius Pomponinus Atticus ; mais commeCécilius n'était pas d'une qualité à relever celle d'Atticus, on revint à son nom ordinaire,même du vivant de Q. Cécilius.

IV. -MARC. Voyons donc encore une fois, avant d'arriver aux lois particulières, quelle est la nature et la force de la loi ; car, devant y rapporter toutes choses, il ne faut pas tomber dans quelque méprise de langage, ni ignorer la force du terme, sans lequel on ne peut définir aucun droit.—QUINT. Sans doute et c'est une excellente méthode. — MARC. Je vois donc que le sentiment des plus sages a été que la loi n'est point une imagination de l'esprit humain, ni une volonté des peuples, mais quelque chose d'éternel, qui doit régir le monde entier par la sagesse des commandements et des défenses. C'est ce qui leur a fait dire que cette première et dernière loi était l'esprit du Dieu dont la raison souveraine oblige et interdit; et de là le divin caractère de cette loi donnée par les Dieux à l'espèce humaine ; car elle n'est aussi que l'esprit et la raison du sage, capable de conduire ou de détourner. — QUINT. Déjà quelquefois vous avez touché ce point ; mais avant d'en venir aux lois du peuple, développez, s'il vous plaît, toute la force de cette loi divine, de crainte que le torrent de la coutume ne nous surmonte, et ne nous entraîne à parler comme le vulgaire. — MARC. En effet, Quintus, qu'avons-nous appris, dès notre enfance, à nommer loi ?— « Doit comparaître quiconque est cité en justice, » et d'autres formules de ce genre. Mais il ne faut pas croire que ces formules, et en général toutes les défenses ou prescriptions des peuples aient le pouvoir d'appeler aux bonnes actions ou de détourner des mauvaises. Cette puissanee-là compte plus d'années que la vie des peuples et des cités ; elle est de l'âge de ce Dieu qui conserve et régit le ciel et la terre. Le divin esprit ne peut pas plus exister sans la raison, que la raison divine sans être la règle et la sanction du bien et du mal. Parce qu'il n'était écrit nulle part qu'un seul homme sur un pont dût résister à une armée ennemie, et faire couper le pont derrière lui, en penserons-nous moins que ce fut la loi du courage qui commandait à notre Horatius Coclès un si grand exploit ; et s'il n'y avait à Rome,sous le règne de Tarquin, aucune loi écrite contre l'adultère, s'ensuit-il que Sextus Tarquin n'ait point fait violence à Lucrèce, fille de Tricipitinus, au mépris de l'éternelle loi ? Non, il existait déjà une raison, émanée de la nature des choses, qui pousse au bien, qui détourne du crime : celle-là ne commence point à être loi du jour seulement qu'elle est écrite, mais du jour qu'elle est née; or, elle est contemporaine de l'intelligence divine. Ainsi, la loi véritable et primitive ayant caractère pour ordonner et pour défendre, est la droite raison du Jupiter suprême.

V. -QUINT. Je reconnais, mon frère, que le juste est en même temps le vrai, et ne saurait commencer ni périr avec les lettres qui servent à rédiger les décrets. —MARC.Si donc la raison, dans la divinité, est la suprême loi, chez l'homme elle est parfaite dans l'esprit du sage. Quant aux règles écrites pour les peuples, diverses et temporaires, elles tiennent le nom de lois de la faveur plusque de la réalité. Car toute loi, pour mériter ce titre, doit être louable : on le prouve par de certains raisonnements que voici. Il est convenu que c'est pour le salut des citoyens, la conservation des cités, le repos et le bonheur de tous, que les lois ont été inventées; que les premiers législateurs avaient fait entendre aux peuples qu'ils écriraient et proposeraient des choses dont l'adoption et l'établissement leur assurerait une vie heureuse et honnête, et que ces actes, ces décrets, furent appelés par eux du nom de lois : d'où il est simple de conclure que ceux qui prescrivirent aux peuples des commandements pernicieux et injustes, ayant agi contre leur déclaration et leur promesse, ont fait tout autre chose que des lois. Maintenant on peut voir clairementque le mot de loi, bien entendu, renferme la pensée et la nécessité de légaliser le juste et le droit. Je vous interrogerai donc, Quintus, à la manière de nos philosophes : ce dont l'absence dans une société suffit pour que cette société doive être regardée comme nulle, doit-on le compter au nombre des biens ? — QUINT. Et même des plus grands biens. — MARC. Or, une cité où il y a absence de loi n'est-elle pas par cela même réduite à rien ? — QUINT. On ne peut dire le contraire.— MARC. C'est donc une nécessité que la loi soit mise au rang des premiers biens. -QUINT. Certes, je le crois. -MARC. Et pourtant, chez les nations, que de décrets pernicieux, empoisonnés, qui ne méritent pas plus le titre de lois que les conventions d'une assemblée de brigands! Si l'on ne doit point nommer ordonnances de médecin les recettes mortelles que des ignorants sans expérience auront données pour salutaires, ce n'est pas une loi pour un peuple que ce qui est pernicieux pour lui, quelle qu'en soit la forme, et lui-même l'eût-il accepté. La loi est donc la distinction du juste et de l'injuste, modelée sur la nature, principe immémorial de toutes choses, et règle des lois humaines, qui infligent une peine aux méchants et garantissent la sûreté des gens de bien.

VI. -QUINT. J'entends à merveille; et je vois maintenant qu'aucune autre loi ne doit être regardée comme telle, ni même être appelée de ce nom. — MARC. Ainsi, vous regardez comme nulles les lois Titia et Apuléia ? (1)