Cliquez sur la flamme pour retourner à la page d'accueil ROMA-QUADRATA

Cliquez sur la flamme pour retourner à la page d'accueil ROMA-QUADRATA  Cliquez sur la flamme pour retourner à la page d'accueil ROMA-QUADRATA

Cliquez sur la flamme pour retourner à la page d'accueil ROMA-QUADRATA

Théâtre

Théâtre :

Le Romain a toujours été attiré par tout ce qui était spectacle, le théâtre lui a donc plu dès son apparition. Si le répertoire, à ses débuts, va être grec, il va y avoir des différences au niveau architectural. L’orchestra, c'est-à-dire le devant de la scène, va être profondément remanié, ce devant, qui en Grèce, était occupé par le chœur, fut réservé aux spectateurs de marque (chevaliers, sénateurs, ambassadeurs etc…), les gradins ne vont plus profiter pour s’élever de la pente d’une colline, sauf dans quelques villes de province. A l’origine, le théâtre romain était en bois, sa scène était provisoire et malgré toutes ses richesses, démontable facilement ; les spectateurs devaient rester debout, c’est ainsi que Plaute, Térence ou Ennius s’écoutaient dans une position inconfortables.

« …car avant lui (Pompée) la scène et les gradins, érigés pour le besoin présent, ne duraient pas plus que les jeux et même, si l'on remontait plus haut, le peuple y assistait debout ; assis, on eût craint qu'il ne consumât des journées entières dans l'oisiveté du théâtre. » Tacite, Annales, XIV, 20.

Des pièces étaient régulièrement donné aux quatre fêtes principales :

- aux jeux mégalésiens, en l'honneur de Cybèle, en avril.

- aux jeux apollinaires en juillet

- aux jeux romains ou ludi maximi en septembre.

- aux jeux plébéiens en novembre.

---> Entrée dans un théâtre romain. Sir Alma Tadema. 1866.

---> Entrée dans un théâtre romain. Sir Alma Tadema. 1866.

Si l’on en croit Tite Live, la première fois que les Romains furent mis en présence du théâtre, ce ne fut pas à l’occasion d’amusements mais pour un motif religieux, imitée d’un rite étrusque, c’était une pantomime sans récitant, cela se passait en 364 avant J.C. pour conjurer une épidémie de peste.

« …la superstition s'empara des esprits, et l'on dit qu'alors, entre autres moyens d'apaiser le courroux céleste, on imagina les jeux scéniques : c'était une nouveauté pour ce peuple guerrier qui n'avait eu d'autre spectacle que les jeux du Cirque. Au reste, comme presque tout ce qui commence, ce fut chose simple, et même étrangère. Point de chant, point de gestes pour les traduire : des bateleurs, venus d'Étrurie, se balançant aux sons de la flûte, exécutaient, à la mode toscane, des mouvements qui n'étaient pas sans grâce. » Tite Live, VII, 2.

« Quant à l'institution première des jeux, ils racontent, d'après Timée, que les Lydiens, sortis de l'Asie sous la conduite d'un Tyrrhénus, qui avait été contraint de céder le royaume à son frère Lydus, s'établirent dans l'Étrurie. Là, entre autres cérémonies superstitieuses, ils fondèrent des spectacles sous un voile de religion. Les Romains, après avoir appelé chez eux quelques-uns de ces étrangers, leur empruntèrent le spectacle, le temps de la célébration, et jusqu'au nom qui le désignait, ludi, de Lydiens. » Tertullien, Contre les spectacles, V.

Ces représentation plurent tellement aux Romains qu’ils les recommencèrent, le théâtre était né. Primitivement, ce fut la rencontre de la poésie populaire et de la danse sacrée, elle fut, avec la musique, indispensable à n’importe quel ludus. Et on va voir arriver en 240 avant J.C. Livius Andronicus, affranchi grec, qui, pour la première fois, va écrire un texte en latin, toutefois inspiré d’un sujet grec. La relation avec le religieux est bien marquée, ce lien sera matérialisé, plus tard, par le temple de Vénus au sommet du théâtre de Pompée.

---> Théâtre de Pompéee. Maquette de A. Caron. http://www.maquettes-historiques.net/page4.html

---> Théâtre de Pompéee. Maquette de A. Caron. http://www.maquettes-historiques.net/page4.html

« Le théâtre, à proprement parler, est le sanctuaire de Vénus…Le théâtre consacré à Vénus l'est également à Bacchus : ces deux démons de l'ivresse et de la débauche se tiennent par la main et marchent de front… Voilà pourquoi Pompée le Grand, dont la grandeur ne le cédait qu'à celle de son théâtre, après avoir bâti cette vaste citadelle de toutes les infamies, craignant pour sa mémoire la vindicte de la censure, convertit l'édifice en sanctuaire, puis convoqua par un édit tous les citoyens à la dédicace de ce qu'il appelait, non plus un théâtre, mais le temple de Vénus. « Nous y avons ajouté, dit-il, quelques degrés pour les spectacles. » Par là il couvrit du titre de temple un édifice condamné et condamnable, en même temps qu'il se joua des lois sous un vain prétexte de religion. » Tertullien, Contre les spectacles, X.

Cet art scénique fut toujours donné à l’occasion de ludi (fêtes collectives). Il prit sa place à coté des courses de chevaux, des combats d’animaux, des concours d’athlètes à l’exception des combats de gladiateurs qui avaient une autre signification symbolique.

Donc, les théâtres restèrent en bois jusqu’en 55 avant J.C., le censeur Lucius Cassius voulut en construire un en pierre entre le Forum et le Circus Maximus, il commença même les travaux mais le consul Scipion Nasica le fit détruire sur ordre du Sénat. A cette date apparue le premier édifice du genre en pierres, il s’agissait du théâtre de Pompée qui avait besoin encore de l’alibi de la religion avec le temple de Vénus en son sommet pour exister. Puis Auguste fit très vite bâtir deux autres endroits consacrés à l’art scénique : le théâtre de Balbus et le théâtre de Marcellus (accomplissant un projet de J. César)

---> Sur la maquette de A. Caron, on peut voir les 3 théâtres plus, à gauche, l’Odéon.

---> Sur la maquette de A. Caron, on peut voir les 3 théâtres plus, à gauche, l’Odéon.

Il existait aussi des théâtres couverts, plus petits (odéon) qui étaient exclusivement réservés aux spectacles lyriques et aux lectures de pièces poétiques. Celui de Rome fut construit par l’empereur Domitien, 10.000 personnes y trouvaient leurs aises. En fait ces spectacles poétiques datent du 1er siècle avant J.C., de l’époque d’Asinius Pollion qui les introduisit à Rome.

La séance théâtrale était gratuite pour le spectateur, comme pour les autres jeux, c’était un magistrat, l’édile le plus souvent qui les avait organisés qui payait le ludus qu’il produisait, le Sénat fournissait une petite subvention largement inférieure aux sommes déboursées mais pour un homme politique qui aspirait à d’autres postes supérieurs, ces spectacles étaient un superbe instrument de propagande.

Parmi les différents genres que connus le théâtre romain, la tragédie fut le plus éphémère. Il ne dura pas plus longtemps que le règne d’Auguste, les dernières ayant été jouées sont la Thyeste de Varius et la Médée d’Ovide tandis que la première est de Naevius et s’appelait Romulus. Le genre n’eut jamais un grand succès. Les pièces de Sénèque qui écrivit plus tard furent lues devant un auditoire de gens choisis. Le théâtre était un art qui devait amuser, c’est pour cela, peut-être, qu’il n’avait rien de réaliste, il devait rendre gai absolument, c’est sans doute pour cela qu’une représentation tragique se terminait par un intermède comique ponctué de chants et de danses (exodia). L’autre genre, le comique pouvait, en gros, se diviser en deux : la Comedia Palliata (le théâtre de Plaute appartient à ce genre, il avait Ménandre-un grec-pour maître), les gens libres portaient une tunique à manches longues tandis que les esclaves avaient des manches courtes et la Comedia Togata, suivant si les acteurs étaient habillés du manteau grec, le Pallium ou étaient revêtus de la toge romaine pour jouer sur un thème national. La comédie fut très populaire mais peu à peu, au cours du 1er siècle avant J. C., elle disparut en faveur du mime.

Le théâtre romain avait donc différents genres qui étaient très proches les uns des autres. On peut citer l’Atellane qui était une comédie populaire souvent obscène, venant de la Campanie (ville d’Atella) malgré Mommsen qui voulait y voir une autre origine. C’était une farce improvisée qui donnera naissance à la commedia dell arte. Ses personnages sont stéréotypés, on rencontre : Maccus , le glouton, Bucco, l’imbécile bavard, Pappus, le vieux gâteux et Dossemus, le bossu plein de sagesse et de malice. A l’époque de Sylla, elle fut très à la mode et c’est parce qu’elle fut très prolifique dans ces temps là qu’on la connaît aussi bien.

Il y avait aussi la pantomime qui était un art théâtral muet où tout s’exprimait par gestes ; chaque mouvement des mains et du corps avait une signification, tout l’art se trouvait dans la gestuelle de l’acteur.

« Au reste, Bacchus et Vénus ne règnent pas moins sur les arts auxiliaires de la scène. Par le geste et les mouvements dissolus du corps, infamie particulière à la scène comique, de misérables histrions sacrifient leur honneur à Vénus et à Bacchus, ceux-ci en dégradant leur sexe, ceux-là par d'impudiques pantomimes. Quant au reste, musique, vers, instruments et lyre, tout cela est sous la garde des Apollon, des Muses, des Minerve, des Mercure. Disciple de Jésus-Christ, ne riras-tu point des frivolités dont tu ne peux t'empêcher de haïr les inventeurs ? » Tertullien, Contre les spectacles, X.

Caligula qui en raffolait fit d’un des acteurs son favori et même son amant. Néron monta sur les planches et bravant l’infamie qui se rattachait aux acteurs en joua une.

« On dit que, passionné pour M. Lepidus, pour Mnester le pantomime, et quelques otages, il entretint avec, eux un commerce infâme. » Suétone, Caligula, 36.

« Il embrassait le pantomime Mnester, même en plein spectacle. » Suétone, Caligula, 55.

Ces pièces étaient souvent prétextes à des bagarres. « Le jour même, on le (Néron) portait furtivement au théâtre dans une litière, et, du haut de l'avant-scène, il regardait et encourageait les émeutes excitées par les pantomimes. Lorsqu'on en était venu aux mains et qu'on se battait à coups de pierres et de bancs cassés, il en jetait aussi beaucoup sur le peuple, et blessa même une fois un préteur à la tête. » Suétone, Néron, 26.

Les pièces pouvaient contenir quelques mots agressifs sur l’actualité et contre les empereurs.

« Datus, acteur d'atellanes, dans un rôle où se trouvaient ces mots: "Bonjour, mon père, bonjour, ma mère," imita l'action de boire et de nager pour faire allusion à la mort de Claude et à celle d'Agrippine. Au dernier refrain

« Pluton vous traîne par les pieds. »

il fit un geste qui désignait le sénat. Néron se contenta d'exiler de Rome et d'Italie le philosophe et l'histrion, soit qu'il méprisât l'opinion publique, soit qu'il craignît, en montrant son dépit, de l'irriter davantage. » Suétone, Néron, 39.

Le sujet pouvait être aussi bien tragique (Pylade sous Auguste s’y illustra) que comique (Bathylle, élève de Pylade, s’y fit remarquer). L’acteur mimait l’action tandis que le chœur déclamait le texte, la pièce était jouée par une seule personne qui interprétait tous les rôles et qui portait un masque sans bouche. Comme partout dans le théâtre romain, il y avait de la musique ainsi les spectateurs ne venaient souvent que pour les chants.

Et on trouve le mime dès les années de la dictature de Sylla jusqu’à la fin de l’Empire puisqu’il est dit, en particulier dans l’ « Histoire Auguste », que les empereurs en raffolaient. Bien plus, Cicéron nous dit qu’il remplaça l’« Atellane ». C’était une grosse farce souvent indécente qui se jouait par gestes quoiqu’il y ait eu quelques dialogues. C’était le seul spectacle qui admettait des femmes comme acteurs souvent dans des rôles très légers voire obscènes. Pour les fêtes des Floralia, les femmes qui étaient sur scène devaient jouer nues. C’était le seul genre théâtral où l’on jouait sans masque. La pièce la plus représentée fut le Laureolus de Catullus qui se terminait mal puisque le héros périssait sur la croix. C’était l’histoire d’un chef de brigand qui finit par être pris et exécuté. A l’époque de Domitien, on voulut rendre cette pièce plus attrayante, c’est ainsi qu’un esclave fut réellement crucifié, l’acteur principal ayant été escamoté au dernier moment.

« De même que Prométhée, enchaîné sur un rocher au fond de la Scythie, repaît de ses entrailles, promptes à renaître, l'oiseau de proie qui ne cesse de les dévorer ; de même Lauréolus, attaché à une véritable croix, a offert sa poitrine nue à un ours de la Calédonie. Le sang ruisselait de ses membres palpitants et déchirés ; et nulle place, sur son corps, ne rappelait la forme d'un corps. Il fallait enfin, pour subir un pareil supplice, que ce condamné eût commis un parricide, ou qu'il eût plongé dans le sein de son maître un fer meurtrier, ou que, dans un accès de délire, il eût enlevé les trésors des temples, ou qu'enfin, Rome, il eût tenté de te réduire en cendres. Il avait surpassé tous les crimes dont parle l'antiquité, et ce supplice, jadis fictif, est devenu pour lui une réalité. » Martial, Des Spectacles, VIII.

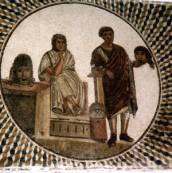

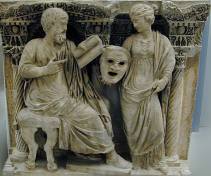

Toutes les pièces théâtrales, sauf le mime comme nous venons de le voir, avaient des acteurs qui portaient un masque. Comme tout était codifié, ils permettaient de se rendre compte de qui était qui, chaque type de personnage avait le sien propre. Au total, il en existait une quarantaine pour la comédie et une vingtaine pour la tragédie. Selon Horace, les masques avaient été inventés par Eschyle ; ils auraient été en écorce puis en cuir et pour finir en toile enduite de cire. Ils n'existaient peut-être pas du temps de Térence, on pense qu'ils firent leur apparition peu après sa mort.

Ils étaient garnis de lattes de métal au niveau de la bouche pour agir comme un porte voix. Le problèmede la propagation du son avait été réglé, avec un certain succès, par la pose, au dessus de la scène, d'un espèce de toit de bois incliné vers le mur et par la pose de vases d'airain qui amplifiait la voix des acteurs. Dans un vaste espace comme le théâtre antique, masque, hautes chaussures (cothurnes), long drapé des costumes étaient là pour identifier chaque personnage, tout devait facilité la vue comme l’ouie, même le mur de scène devait rabattre le son vers les spectateurs (il était aussi haut que le dernier étage du théâtre). Les acteurs portaient aussi des perruques qui étaient là pour symboliser l’âge du personnage : blondes pour les jeunes, blanches pour les vieillards et rousses pour les esclaves. L'évolution de leurs sentiments, leurs changements d'humeur était marqué par des vers de constitution différente.

Ces acteurs étaient des esclaves ou des affranchis, ils étaient dirigés par un chef de troupe (dominus gregis) et libres ou non libres, ils étaient frappés d’infamie. Un citoyen romain qui viendrait se mêler à eux serait exclu de sa tribu et déclaré infâme par les censeurs.

Des écrits conservés dans les « Institutions Oratoires » de Quintilien comme ceux de l’acteur Roscius ou ceux de Pline l’Ancien ont codifié le jeu des comédiens. Il n’y a guère de femmes parmi eux car les personnages féminins étaient tenus par des hommes, à part comme il a déjà été dit, le mime. Un acteur avait un rôle précis dans une représentation, en effet chaque pièce commençait par un résumé qui était déclamé et qui associait le nom des lieux et des personnages avec le décor présent ; ce décor changeait peu d’une pièce à l’autre, il devait prendre en compte le mur de scène qui était immuable et en devenait le principal élément. Ce mur (fons scaenae), aussi haut que le déambulatoire au sommet de l’édifice pour permettre au son d’être rabattu, avait trois portes, au milieu, on trouvait la porte royale, par elle passaient les rois des pièces jouées, celles situées sur les cotés communiquaient, selon les conventions, avec la campagne et avec le port, on y voyait aussi des colonnades et des niches garnies de statues, il constituait l’ossature du décor. Certains artistes devinrent très célèbres ayant un succès immense parmi le peuple et dans l’aristocratie.

« On fit plusieurs règlements pour borner le salaire des pantomimes et réprimer la licence de leurs partisans : les plus remarquables défendaient aux sénateurs d'entrer dans les maisons des pantomimes, aux chevaliers de leur faire cortège en public… » Tacite, Annales, 77.

Parfois un rôle pouvait être tenu par deux acteurs : l’un faisait les gestes, l’autre récitait le texte au son d’une flûte.

« Les personnes qui avaient alors le plus de crédit auprès de lui (Sylla), c’étaient le comédien Roscius, l’archimime Sorix, et Métrobius, qui jouait les rôles de femme. » Plutarque, Sylla, 36.

Un des plus connu est Pylade, un affranchi d’Auguste. C’était un passionné de théâtre, il écrivit même un traité sur son art. Il introduisit la présence de plusieurs musiciens au lieu d’un seul qui jouait de la flûte. Il fut banni par son ancien maître pour avoir montrer du doigt un spectateur qui le conspuait.

« Enfin il chassa de Rome et d'Italie Pylade, pour avoir montré du doigt et fait connaître à tout le monde un spectateur qui le sifflait. » Suétone, Auguste.

Son nom est inséparable de celui de Bathylle. Un autre acteur dont l’histoire a retenu le nom est une femme, donc jouant dans les mimes, son nom était Cytheris, elle fut la maîtresse d’Antoine.

C’est seulement tard dans l’histoire de l’empire romain que les acteurs ne furent plus systématiquement déchus de leurs droits civiques, en effet Dioclétien légiféra en ce sens.

A la différence de notre époque, le rideau ne s’élevait pas mais était descendu dans une espèce de fosse pour être remonté à la fin du spectacle. La représentation se passait l'après-midi.

Pour assister au spectacle, les hommes devaient être revêtus de la toge, ainsi en avait décidé Auguste, ils étaient séparés des femmes, chaque sexe avait ses propres places. Et pour terminer cette énumération de petits faits, on peut ajouter qu’il ne faut pas dater d’Auguste le fait que sénateurs et chevaliers aient eu des places réservées mais de 68 avant J. C., date à laquelle le tribun L. Roscius Otho fit rendre une loi sur l’occupation dévolue aux spectacles aux différentes classes de la société.

Il semblerait que la créativité théâtrale n’est duré qu’un nombre restreint d’années et s’acheva en même temps que la République, déjà à sa fin, on rejouait des pièces écrites auparavant. Le théâtre tel qu’il était connu à Rome pris fin avec le christianisme ; au 5 ème siècle après J. C., les acteurs jouant des mimes furent excommuniés et au siècle suivant, les théâtres furent fermés.

![]()

A consulter :

et :

sur Sénèque :

http://www.polytechnique.fr/eleves/binets/xpassion/article.php?id=41