LA

MARINE DES PTOLEMÉES

ET LA

MARINE DES ROMAINS

LA MARINE DE GUERRE

PAR

LE VICE-AMIRAL

JURIEN DE LA GRAVIÈRE

MEMBRE DE L'INSTITUT

1885

TABLE DES MATIÈRES.

CHAPITRE PREMIER.

Les vaisseaux gigantques. Le navire d'Archias. La

tessaracontère. La Dévastation. Le Duilio. La

Grande Serpente.

CHAPITRE II.

Combat de Salamis, dans les eaux de Chypre

CHAPITRE III.

La marine des Romains pendant la première guerre punique. Combats d'Ecnome et des îles Egades.

CHAPITRE IV.

Rivalité d'Octave et d'Antoine.- Bataille d'Actium.

CHAPITRE V.

Ce que peut et ce que doit faire de nos jours une marine

maîtresse de la mer

CHAPITRE VI.

La marine des empereurs.

CHAPITRE VII.

Les expéditions maritimes de Claude et de Septime Sévère.

CHAPITRE VIII.

Les premières invasions.

CHAPITRE IX.

Les flottilles des Goths.

CHAPITRE X.

Les exercices de débarquement.

CHAPITRE XI.

Claude II le Gothique,Aurélien et Probus.

CHAPITRE XII.

Fondation de l'empire byzantin.

CHAPITRE XIII.

Les pilotes au cinquième sièclede notre ère.

CHAPITRE XIV.

Les navires éclaireurs

CHAPITRE XV.

La tactique navale des Byzantins et la tactique navale de

nos jours.

Le choix du champ de bataille.

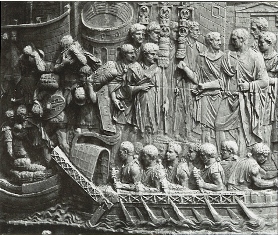

LES VAISSEAUX GIGANTESQUES LE NAVIRE D'ARCHIAS.

LA TESSARACONTRE, LA DÉVASTATION, LE DUILIO,

L'INFLEXIBLE, LA GRANDE SERPENTE.

La marine des Ptolémées et la marine des Romains avaient grandi à l'écart l'une de l'autre; elles se sont rencontrées pour un conflit suprême, et c'est à la marine romaine, représentée par ses Liburnes, qu'est échu un triomphe qui devait donner l'empire du monde au vainqueur. L'histoire des successeurs d'Alexandre et celle des guerres puniques ne sont pour un marin que le prologue du drame dans lequel Antoine et Cléopâtre ont succombé, parce qu'ils commirent la faute de prendre, en fait de constructions navales, l'énormité pour la force. Ce fut encore de Sicile que vint l'exemple de ces constructions démesurées dont les quinquérèmes de Denys le Tyran avaient été le premier échelon. Hiéron II, roi de Syracuse, de l'année 269 à l'année 215 avant Jésus-Christ, fit construire, nous assure un contemporain de Marc-Aurè!e, le grammairien Athénée, qui écrivait au deuxième siècle de notre ère, sur la foi de Moschion, historien peut-être familier à nos érudits, mais dont je n'avais pour ma part jamais entendu prononcer le nom, un navire gigantesque destiné au transport des blés. Archias de Corinthe en dressa les plans; Archimède lui-même ne dédaigna pas d'assumer la direction supérieure des travaux. L'Etna fournit le bois, et si toute une forêt de la duchesse de Rohan disparut sous la hache des charpentiers qui firent descendre, en 1648, le vaisseau la Couronne des chantiers de la Roche-Bernard, la caraque d'Archias, de son côté, absorba plus de sapins qu'il n'en eût fallu pour bâtir une flotte de soixante galères. Les cordages vinrent d'Espagne et des pays qui confinent au Rhône; on doubla la carène de feuilles de plomb, et l'on fixa les bordages sur les membres avec des clous de cuivre; trois cents charpentiers travaillèrent sans relâche à l'achèvement de ce monstrueux édifice. C'était une grosse affaire que de le mettre à flot. Pour rendre l'opération moins chanceuse, on résolut de procéder au lancement du navire aussitôt que les oeuvres vives seraient terminées : il serait temps de porter la main aux oeuvres mortes, quand la partie du vaisseau destinée à être immergée se trouverait solidement amarrée au milieu du port. Archimède, qui se vantait de pouvoir mettre le ciel et la terre en branle pour peu qu'on lui assurât un point fixe, se fit un jeu de conduire la gigantesque coque de la cale à la mer. Philéas de Taormine le seconda dans cette entreprise, et le lancement eut lieu avec un plein succès. Moschion nous affirme qu'il fallut requérir peu de bras pour accomplir ce délicat prodige de mécanique. Le navire d'Archias avait quatre mâts. Le beaupré, le mât d'artimon et le mât de misaine se trouvèrent sans peine en Sicile; on dut aller chercher le grand mât dans les montagnes du Brutium, où un porcher fit la découverte d'un arbre assez gros pour satisfaire au voeu des ingénieurs. Ainsi préparé à marcher à la voile, l'Alexandrin, car tel fut le nom que reçut la caraque quand on eut décidé son départ pour l'Egypte, n'en était pas moins ponts étagés l'un au-dessus de l'autre : le pont inférieur recouvrait le lest et la cargaison; on le destina au logement des soldats; sur le second pont, une double rangée de chambres, occupant tout l'espace compris entre la coursie et la muraille, comprenant quatre lits par cabine, recevrait les passagers désireux de faire le voyage d'Egypte : les calicrs, ainsi que les matelots chargés de la manoeuvre des voiles et des ancres, trouveraient place dans ce même compartiment. Le pont supérieur restait libre: on y fit asseoir les rameurs. Le navire d'Archias était un navire à vingt rangs de rames; si nous supposons qu'on ait placé dix files de rameurs de chaque bord, nous retrouvons à peu de chose près l'appareil moteur de la galéasse vénitienne restituée avec autant de patience que d'habile industrie par l'amiral Pâris, et qui vaut bien la peine que, pour la contempler, on se résigne à gravir les escaliers du Louvre jusqu'aux combles sous lesquels reposent les richesses trop peu connues encore de notre musée naval. Le fourrage des chevaux fut sur l'Alexandrin rangé le long du bord. De fortes pièces de bois projetées en saillie formaient cependant tout autour du navire une galerie extérieure; on crut devoir réserver cette galerie aux bûchers, aux cuisines, aux moulins et aux fours. Quant à la défense militaire, on la jugea suffisamment assurée par l'établissement de huit tours auxquelles, pour nous donner l'illusion du blockhaus moderne, il semble n'avoir manqué que des canons. Faute de canons, Archimède y avait placé des lithoboles qui lançaient à la distance de près d'une encablure des pierres du poids d'environ quatre-vingts kilogrammes et des traits de cinq mètres et demi de long. Deux de ces tours s'élevaient sur la poupe, deux autres, non moins hautes, se dressaient à la proue; quatre occupaient le centre du bâtiment. Laissons de côté l'aphrodisium, avec ses trois lits : c'est là un détail de construction tout antique qui n'eut sa raison d'être qu'au temps où la fille de Jupiter avait plus de temples sur les côtes que nous n'y comptons aujourd'hui de phares et de sémaphores. Muni de quatre ancres de bois et de huit ancres de fer, l'Alexandrin se trouvait en mesure de soutenir bravement l'assaut de la tempête au mouillage; si quelque fissure se déclarait dans la carène trop rudement secouée, la vis sans fin, inventée par Archimède, intervenait sur l'heure pour élever l'eau introduite dans la cale et la rejeter à la mer. Tout était prévu, et jamais armement ne fut plus complet. La caraque, partie de Syracuse pour Alexandrie, arriva sans encombre devant le port; elle ne franchit, il est vrai, les passes que traînée à la remorque par d'autres galères plus agiles, mais ne fallut-il pas aussi remorquer à Lépante les grosses galéasses de Venise pour les conduire à leur poste de bataille ! Presque à la même époque, Ptolémée Philopator enchérissait encore sur la tentative déjà bien hardie d'Archimède et d' Archias; il faisait mettre en chantier une tessaracontère. Comment disposa-t-on les quatre mille rameurs qui furent chargés d'imprimer le mouvement au colosse? Sur un pont long de cent trente mètres environ et large de dix-huit entre les deux chemins latéraux, avec des rames garnies de plomb à la poignée, rames dont la longueur dépassait dix-sept mètres, la solution la plus simple est naturellement celle qui se présente la première à l'esprit : cent avirons de chaque bord espacés d'un mètre et vingt hommes sur chaque aviron, dix placés en avant, dix rangés en arrière, fournissent, à un homme près, le complet emploi de la chiourme; il ne nous reste plus qu'à distribuer sur le catastroma, sorte de spar-deck qui s'étendait d'une extrémité à l'autre du navire au-dessus de la vogue, les quatre cents matelots qui manoeuvreront les voiles et les ancres, et les deux mille huit cent cinquante épibates qui n'auront à se préoccuper que du combat. Sous les bancs se tiendra encore, au dire de Callixène, " une troupe assez considérable", dont l'office consiste à tirer les vivres de la cale pour les distribuer aux rameurs. Je reconnais là les non-combattants affectés de nos jours au passage des poudres. Un équipage de près de huit mille hommes! verrons- nous jamais sur nos villes flottantes population semblable? Du sommet de l'acrostolion de proue à la mer, ce Léviathan mesurait plus de vingt-deux mètres; il en comptait près de vingt quatre et demi des aphlastes de la poupe à la flottaison : pour consolider sa charpente, on l'avait entourée de douze énormes préceintes mesurant chacune deux cent soixante dix-sept mètres environ de circuit. Des figures de cinq et six mètres de haut décoraient l'avant et l'arrière. Je ne vois guère que les grands cuirassés italiens, le Duilio, le Dandolo l'Itali le Lepanto, que l'on puisse comparer au vaisseau de Ptolémée, et encore ! Le Great-Eastern lui-même, ce monstre dont le déplacement dépasse vingt-sept mille tonneaux et près duquel les navires à vapeur ordinaires passeront comme des pygmées, n'aurait pas, sans être obligé de les serrer un peu, recélé dans son sein les érètes et les épibates de la tessar acontère. Le navire égyptien eût pu à la rigueur se passer d'éperon; sa masse lui suffisait pour écraser une flotte; on le hérissa néanmoins de sept rostres, énormes dents de fer qui garnirent tout l'avant à partir des épotides et présentèrent au centre, encastravé sur l'étrave, un dernier dard plus long que les six autres, destiné à percer la carène ennemie. Ce qu'il entra de bois dans ce vaisseau se devine aisément, quand on songe que la construction seule du ber qui servit à le lancer exigea plus de matériaux qu'il n'en eût fallu pour bâtir cinquante quinquérèmes. Si solide que soit une carène, elle n'en reste pas moins soumise à un prompt dépérissement, et, pour la réparer, il faut de toute nécessité la replacer dans les conditions où elle se trouvait avant que l'Océan l'enveloppât de son humide ceinture. Il n'y a cependant que les esquifs de faibles dimensions qui puissent, sans trop d'efforts, remonter la pente d'où on les a fait descendre. Essayerait-on de tirer à terre cette coque plus pesante que tous les obélisques jadis charriés à travers le désert par les sujets dociles des Pharaons? Le problème, à coup sûr, n'était pas insoluble, et l'antiquité s'entendait mieux que nous à remuer les masses; néanmoins, il était à craindre que les flancs du navire souffrissent de la traction. Un Phénicien imagina le moyen de mettre la tessaracontère à sec sans qu'il fùt besoin de recourir, pour atteindre ce résultat, aux cabestans. Il fit creuser sur le rivage une fosse assez vaste et assez profonde pour que la tessaracontère s'y trouvât aussi à l'aise qu'un enfant dans son berceau. Le fond dela cuvette fut en outre revêtu d'une maçonnerie entièrement composée de pierres de taille, dont l'épaisseur, variant de deux à trois mètres, résisterait victorieusement à la poussée des infiltrations. Sur cette maçonnerie on posa un plancher transversal de grosses poutres qui laissaient en dessous un espace vide de deux mètres environ de hauteur. Quand la fosse fut prête, on y introduisit l'eau de la mer et l'on y amena la tessaracontère; puis on ferma l'entrée par un barrage et l'on mit en action les machines pour épuiser l'eau. Les Chinois que j'ai vus à l'oeuvre en 1849 n'agirent pas autrement quand on les chargea de réparer à Wampoa la coque d'un des plus grands clippers de la maison Russell et Cic. Soutenu de chaque côté par les étais qu'on dressait au fur et à mesure le long de ses flancs, le géant du Nil s'assit peu à peu sur le lit de madriers qui l'attendait. Les calfats et les charpentiers commencèrent à l'instant leur besogne. L'espace qui leur avait été ménagé sous la quille leur donnait un facile accès au fond même du navire, et ils n'auraient certes pas travaillé plus à l'aise si la lessaracontère eût été, comme une simple trière, remontée sur la cale de construction qui l'avait vue naître et grandir. Tel est le premier bassin de radoub dont l'histoire fasse mention. Ai-je donc eu si grand tort d'aller chercher les origines de la marine moderne chez les Hellènes et chez les Égyptiens? La plupart de nos prétendues inventions n'ont été, j'en suis convaincu, que des réminiscences. Il est bon cependant de se garder d'une foi trop aveugle vis-à-vis de ces textes mutilés, souvent même altérés, qui nous sont venus, après de longues et aventureuses pérégrinations, de Rome et de Byzance. Où l'un lit katholken, la traction en bas, l'auire se croira fondé à lire anholken la traction en haut. Pour modifier du tout au tout un chiffre, il suffira qu'une lettre, un imperceptible upsilon, puisse être soupçonnée d'être restée en chemin. Intercidit autem numerus centenarius. Les grammairiens grecs sont assurément des gens consciencieux, des savants incapables d'abuser à dessein de notre crédulité, mais les récits contemporains qu'ils se bornent la plupart du temps à reproduire, méritent- ils bien la confiance absolue que nous leur accordons? Callixène et Moschion ont-ils vu, de leurs propres yeux vu, les vaisseaux qu'ils décrivent? S'ils les ont vus, en ont-ils su comprendre l'architecture compliquée et le mécanisme? J'ai peut-être pris involontairement quelques libertés avec le texte passablement obscur du Banquet des sophistes; je ne répondrais pas que le célèbre auteur de ce précieux ouvrage n'en ait pris de plus grandes avec les devis que son érudition téméraire se croyait de force à interpréter. La chose ne serait pas tout à fait sans exemple. M. Hubert, le directeur des constructions navales de Rochefort en 1830, n'était pas seulement le plus éminent des ingénieurs; il s'entendait aussi à merveille à décrire tous les procédés du grand art dont un consentement unanime le reconnaissait alors le maître. Un jour d'été, au mois de juin, je crois, un visiteur muni des recommandations les plus hautes lui est adressé de Paris. M. Hubert le promène d'un bout de l'arsenal à l'autre, le fait entrer dans les ateliers, lui fait toucher du doigt les outils et les appareils; puis il le conduit au chantier sur lequel reposait à cette époque le vaisseau à trois ponts la Ville de Paris. Là, il expose avec sa lucidité habituelle l'opération autrefois si critique, aujourd'hui si simple, si facile et si sûre, du lancement. Pendant l'explication où son zèle s'oublie, maint sourire d'acquiescement vient lui prouver qu'il ne perd pas sa peine. Du chantier, on passe par une transition naturelle an bassin de radoub. La construction de cette grande cage de pierre, le jeu des portes, le mode d'aspiration des pompes d'épuisement, l'accorage du navire, exigent de plus minutieux détails encore. En homme bien élevé, et un peu de fatigue peut-être s'en mêlant, l'étranger commence à se demander si, tandis qu'il prolonge ainsi outre mesure cette curieuse inspection de nos richesses navales, il ne court pas le risque de devenir indiscret. Combien d'heures n'a-t-il pas déjà dérobées à un homme qui sait en faire un si utile et si glorieux usage ! " J'abuse vraiment, dit-il, de votre temps et de vos bontés. N'insistez pas! j'ai parfaitement compris. Le vaisseau que vous m'avez montré a été construit dans ce bassin; pour l'achever, vous l'avez monté sur la cale; dès qu'il sera complètement terminé, vous le remettrez à l'eau". M, Hubert eut assez d'empire sur lui-même pour ne rien laisser voir de son étonnement. " Sans aucun doute!" répondit-il avec le plus grand sang-froid. Singulière méprise! direz-vous. Remarquez que cette méprise remonte à une époque où la plupart de nos compatriotes ne connaissaient la mer que par ouï-dire. Bien des gens, dont l'intelligence n'était certes pas suspecte, éprouvèrent alors un plaisir sans mélange à lire les romans maritimes de Cooper dans des traductions qui auraient été du grec ou de l'hébreu pour nos maîtres d'équipage. Il serait assurément plus facile de nier l'existence de la tessaracontère que de se figurer comment pareille machine a jamais pu quitter le port d'Alexandrie. Le doute malheureusement, après la description si complète d'Athénée, ne saurait être permis; on n'entre pas dans tant de détails, quand on n'a pour base de son récit qu'un caprice d'imagination ou une imposture. La tessaracontère a vécu; de plus habiles que moi expliqueront comment elle est parvenue à se mouvoir. Il ne faudrait peut-être pas une bien grande convulsion sociale pour engloutir cette civilisation dont nous avons sujet, je ne le conteste point, d'être fiers. Si les générations auxquelles, après un long intervalle de barbarie, incomberait la tâche de reprendre à nouveau l'oeuvre interrompue des siècles, essayaient de reconstituer notre marine à vapeur d'après les documents épars dans nos histoires, tous les livres techniques ayant disparu, j'estime qu'on verrait surgir de bien singulières solutions de ce problème offert aux érudits. Avez-vous jamais entendu parler de la Grande Serpente? Cet étrange navire apparut tout à coup, au dire des romanciers espagnols, dans les eaux où le preux chevalier qui parcourait le monde à la façon d'Hercule « pour protéger le faible et venger l'opprimé », le vaillant Amadis des Gaules (s'il faut l'appeler par son nom), s'apprêtait, armé de pied en cap, à combattre le roi Lisvart. Un merveilleux bruit et clameur du peuple s'est fait entendre en dehors du palais. Lisvart envoie incontinent un de ses chevaliers s'informer de la cause de ce tumulte : on lui rapporte qu'on vient de découvrir en mer « un feu le plus épouvantable qu'on vit oncques, lequel s'approchoit du port à vue d'oeil» Les chevaliers font querir leurs chevaux et courent au rivage; les dames montent au plus haut des tours. " Lors fut vu de tous en mer un haut rocher ardent, poussé du vent et des ondes, par telle impétuosité que si fortune eût couru, et, ce qui augmenta leur crainte, ils l'aperçurent peu après muer en un serpent horrible, lequel étendoit ses ailes plus loin qu'un bon archer ne pourroit traire. Mais, si cela leur donnoit ébahissement, le demourant du monstre ne leur en apportoit guères moins, car il venoit droit à eux, ayant la tête élevée comme la hune d'un vaisseau, jetant par les narines une fumée si épaisse que, de très grande obscurité, on le perdoit de vue par intervalles, puis, tout soudain, on l'oyoit siffler et faire hurlemens, tels qu'oncques dyablerie pareille n'avoit été entendue." " De rato en rato, dit le chroniqueur espagnol, à qui nos romanciers du seizième siècle ont emprunté ce récit, ecliaba por las narices agllel muy negro laimo que fasla el cielo subia y desque se cubria todo; daba los roncos y silbos tan fuertes è tan espantables que no parescia sino la mar se queria fundir." Ce n'est pas tout: le monstre vomissait aussi par la bouche des torrents d'eau capables de submerger le navire, si grand qu'on le suppose, qui eût commis l'imprudence de s'en approcher : Echaba por la boca las gorgozadas del agua tan recto è tan lejos, que ninguna nave, por grande que fuese, a ella se podria llegar, que no fuese anegada. Le commun peuple, estimant estre punicion divine et chose envoyée de Dieu pour les endommager, s'enfuit en amont l'isle, etle semblable advint aux chevaliers, combien que ce fut malgré eux, car leurs chevaux épouvantés se mirent à ronfler et petiller, et, finablement, à prendre leurs mors aux dénis et courir à travers pays". Les sauvages qui virent pour la première fois un bateau à vapeur auront-ils décrit leurs impressions dans un autre langage? Eux aussi, j'en suis sûr, ils ont dû raconter qu'ils avaient aperçu « un rocher ardent » s'avançant sur les eaux que ne ridait aucun souffle avec la vitesse d'une pirogue de guerre emportée par le vent en poupe; le noir panache de fumée, qui, par instants, envahissait le ciel, les mugissements de la vapeur lâchée qui se condensait en torrents d'eau dans les airs, auront été pour eux, comme pour les chevaliers du roi Lisvart, d'inexplicables et terrifiants prodiges. Quand Fulton coçut la grande idée de son bateau à feu, fut-il donc, à son insu sans doute, le plagiaire de quelque génie méconnu dont le vaisseau sombra, aux âges lointains, sous l'indifférence publique, pour revivre un beau jour dans un de ces romans naïfs où le merveilleux ne fait bien souvent que nous dérober le vague souvenir d'un fécond essai avorté? La baguette de nos enchanteurs est en train de transformer le monde; mais il a existé de puissants sorciers avant eux, et la Grande Serpente me paraît avoir des droits incontestables à se dire l'ancêtre du Duilio, de la Dévastation et de l'Inflexible, comme le vaisseau de Ptolémée Philopator a été celui du Great-Eastern.

COMBAT DE SALAMIS DANS LES EAUX DE CHYPRE

La marine égyptienne, dont la baie d'Actium

devait engloutir les derniers vaisseaux, avait pris

sous les Ptomélées un développement qui nous

paraîtrait incroyable si la puissance navale de l'Angleterre

n'était là pour attester ce qu'on peut attendre

d'une nation enrichie par le commerce des

Indes. Appien et Athénée ont fait le relevé de la

flotte de guerre de Ptolémée Philadelphe, le premier

successeur du lieutenant d'Alexandre. Appien

lui attribue deux mille actuaires, quinze cents vaisseaux

longs et huit cents grosses nefs. Athénée, de

son côté, nous affirme que Ptolémée Philadelphe

posséda deux vaisseaux à trente rangs de rames, un

de vingt, quatre de treize, deux de douze, quatorze

de onze, trente de neuf; trente-sept avaient sept

rangs, cinq en armaient six; dix sept, ou quatre

cent dix-sept, si l'upsilon comme le suppose Schweighauser, s'est réellement figé au bout du

calamus scriptorius du copiste, n'étaient que des

quinquérèmes, autrement dit des pentères; trente quatre,

ou huit cent trente-quatre, formaient

un dernier groupe composé de tétrères, de trières,

de dières et d'hémiolies. Ptolémée Philadelphe

comptait, en outre, dans ses arsenaux près de quatre

mille navires de commerce qu'il envoyait aux îles

et jusque sur les côtes plus éloignées encore de la

Libye ou, suivant une autre version, de la Lycie,

province asiatique qui relevait alors de l'autorité

des rois d'Egypte.

Le fondateur de cette puissante marine fut le fils

de Lagus. Le premier des Ptolémées témoigna de

bonne heure un goût tellement prononcé pour les

choses de la mer que ses compétiteurs l'appelaient

ironiquement le capitaine de vaisseau. Ce lieutenant

aimé d'Alexandre, qui connaissait si bien le chemin

de la victoire, débuta néanmoins dans la guerre

maritime par une défaite. Le sort lui opposa sur

ce théâtre sujet aux perfidies un adversaire qu'il

avait vaincu à Gaza, mais qui prit sa revanche dans

les eaux de Chypre: cet adversaire, presque imberbe

encore, était Démétrius, le fils aîné d'Antigone,

satrape de la Phrygie, Démétrius, à qui son habileté dans la conduite des sièges valut plus tard le surnom

de "preneur de villes". Plutarque a cru pouvoir

établir un parallèle entre Démétrius Poliorcète et

le triumvir Antoine. Il y a cependant entre ces deux

personnages d'humeur également ouverte et joyeuse

une différence marquée : l'un est un homme de

mer, un navarque consommé; l'autre trébuche

gauchement dès qu'il quitte la terre pour mettre le

pied sur un vaisseau. Venez, mauvais sujet, qui

avez tous les vices qu'on reprochait si injustement

à votre maître, je vous reconnais pour un des nôtres,

et je suis sûr qu'aux champs Elysées je vous rencontrerais

causant canons rayés, brûlots et torpilles

avec Thémistocle, avec don Juan d'Autriche, avec

Duguay-Trouin, Suffren, Nelson et Canaris. Vous

regrettez peut-être de n'avoir pas eu à votre disposition

ces terribles engins contre lesquels vous auriez

si volontiers échangé toutes vos hélépoles; navigateur

à rames, vous n'en êtes pas moins fait pour donner

à cette marine nouvelle qui se passe du secours du

vent des leçons que nous demanderions vainement

aux vainqueurs de Rio-Janeiro, de Tritiquemalé ou

de Trafalgar.

Antigone, le père de Démétrius, avait si bien

arrondi la satrapie qui lui était échue dans le partage des États d'Alexandre, qu'il était déjà le roi de l'Asie

avant que ses soldats eussent songé, dans un jour de

triomphe, à lui décerner ce titre Ses armées étaient

nombreuses, aguerries et fidèles; il ne lui manquait

que des vaisseaux. Les flottes, au quatrième

siècle avant notre ère, se construisaient vite; elles

disparaissaient tout aussi rapidement. Celles qu'avait

jadis rassemblées Alexandre n'étaient plus,

quelques années à peine après sa mort, que du bois

pourri. A la voix du satrape, les cèdres du Liban

et les hauts sapins du Taurus ont repris le chemin

du rivage; les charpentiers de Rhodes, de Sidon,

de Biblos et de Tripoli se sont remis à l'oeuvre, et

bientôt les mers de la Cilicie voient se ranger, de

la baie d'Issus au promontoire Sacré, deux cent

quarante bâtiments à rames auprès desquels les

trières d'Athènes n'auraient été que des avisos. On

rencontrait dans cette flotte née d'hier des vaisseaux

à quatre, à cinq, à neuf et jusqu'à dix rangs de

rames, sans compter cent trente navires non pontés. En véritable lieutenant d'Alexandre, Antigone s'était

du premier coup, proposé de faire grand. La flotte phrygienne fut placée sous les ordres de

Démétrius; Antigone l'envoya porter la liberté aux

Athéniens, asservis par Cassandre. La liberté,

comme un dieu propice, prit plaisir à enfler ses

voiles : en quelques jours, Démétrius, constamment

secondé par un vent favorable, eut franchi l'espace

qui le séparait de l'Attique. Personne n'avait encore

entendu parler de la flotte d'Antigone; la garnison

de Munychie crut voir arriver la flotte de Ptolémée;

le port du Pirée s'ouvrit sans méfiance devant les

libérateurs. L'an 306 avant Jésus-Christ, Athènes

rejeta une fois de plus loin d'elle la faction oligarchique

et, dans l'ivresse de sa reconnaissance, érigea

des statues d'or à Antigone et à Démétrius, leur

décernant le titre de dieux sauveurs.

Qui possède l'Asie Mineure ou l'Egypte ne saurait

se passer de Chypre: cette île est une annexe que

se disputeront éternellement les maîtres de la Syrie

et les dominateurs de la vallée du Nil. Démétrius

et Ptolémée se rencontrèrent sur la côte orientale

de Chypre, en vue de Salamis et non loin des lieux

où s'élève aujourd'hui Famagouste. Le frère de

Ptolémée, Ménélas, occupait Salamis, ville et port

de grande importance. Là régna jadis Evagoras et

se réfugia Conon après la défaite d'Ægos-Potamos. Démétrius assiégeait Ménélas: le roi d'Egypte accourut

en personne au secours de son frère assiégé.

Il amenait cent quarante vaisseaux de guerre et deux

cents bateaux plats sur lesquels il avait embarqué

douze mille hommes d'infanterie; le fils d'Antigone

pouvait mettre en ligne cent dix-huit navires.

A l'exception des trente galères athéniennes qui

n'étaient que des quadrirèmes, tous les autres

vaisseaux de Démétrius portaient cinq rangs au

moins de rames; les galères phéniciennes étaient,

en majeure partie, des septirèmes.

Les deux flottes sont rangées par leurs chefs en

bataille; les céleustes se lèvent et invoquent les

dieux; les équipages répètent à haute voix ces

prières. Démétrius et Ptolémée ont compris qu'il

s'agit en ce jour d'une lutte mortelle; "leur coeur,

nous dit Diodore de Sicile, bat violemment". Cinq

cents mètres environ séparent les deux lignes. C'est

de cette distance que les flottes d'ordinaire prennent

leur élan; sur terre, les hoplites se rapprochent

davantage: la Béotie a vu les Lacédémoniens attendre

pour immoler la chèvre propitiatoire qu'ils

fussent à cent quatre-vingts mètres à peine de l'ennemi.

On perd moins vite haleine à ramer qu'à

courir. Démétrius, le premier, donne au chef des signaux l'ordre d'élever au-dessus de sa tête le

bouclier doré: ce signal est salué par les acclamations

de toute la flotte. Ptolémée, à son tour, a cessé

de retenir ses vaisseaux: les trompettes sonnent la

charge, les cris se répondent, l'air frémit déchiré

par de discordantes clameurs. Tous les combats

de galères désormais se ressemblent; on ne sait

plus se servir de l'éperon avec l'élégante habileté

des Athéniens. Que ce soient les Doria et les Barberousse,

les Dandolo et les Pisani, les Roger de

Lauria et les princes de Salerne, ou les lieutenants

d'Alexandre qui combattent, on retrouvera toujours

les mêmes épisodes: au début, une grêle de traits,

de javelots et de pierres, quand ce ne sera pas une

volée d'artillerie, puis, sur-le-champ et sans plus

de manoeuvre, la mêlée, le choc debout au corps,

l'abordage, la lutte acharnée et terrible. Ce sont

d'ardents athlètes impatients de s'étreindre, ce ne

sont plus des marins appelant à leur aide toutes les

ressources d'une tactique ingénieuse et savante que

nous avons sous les yeux. Comment d'ailleurs, connussent-

ils cette tactique, en feraient-ils usage avec

les lourdes masses qui ont si brusquement succédé

aux trières? Démétrius est debout sur la poupe de

sa septirème. Enveloppé d'ennemis, il frappe les uns à coups de lance, abat les autres de son épée.

Les traits qu'on lui lance, il les évite en se jetant

de côté ou les reçoit sur son bouclier. Trois écuyers

lui font un rempart de leur corps: l'un tombe mortellement

atteint par le fer d'une pique; les deux autres gisent devant lui grièvement blessés. Les

rames sont brisées, les vaisseaux dérivent lentement

enchaînés l'un à l'autre par les grappins de fer. Que

de noyés cependant encore! Combien d'hoplites,

perdant leur équilibre, sont tombés tout armés

entre les deux carènes! Le champ de bataille, rougi

de flots de sang, se couvre en même temps de débris

et offre à la fois l'aspect d'un étal de boucher

et d'un vaste naufrage. Avec les galères, les combats

meurtriers ont disparu; Aboukir et Trafalgar

ne seront que des escarmouches.

Démétrius a enfin réussi à rompre et à disperser:

l'aile droite de la flotte égyptienne : ce premier

succès devient, qui l'aurait cru? un succès

décisif. Vainqueur à l'aile gauche, Ptolémée fait de

vains efforts pour rétablir le combat. Il voit bientôt

ses vaisseaux consternés chercher leur salut dans la

fuite et tomber l'un après l'autre aux mains de

l'ennemi. Il ne lui reste plus qu'un parti à prendre :

il s'éloigne à toutes rames et parvient à gagner le port allié de Citium. Démétrius n'a pas eu vingt

navires endommagés; il s'est emparé de quarante

vaisseaux longs et de cent bâtiments de transport

chargés de près de huit mille hommes. Quatre vingts

navires avariés qu'ont abandonnés leurs

équipages sont remorqués par ses quinquérèmes

jusqu'à la plage où il a établi son camp: Salamis,

atterrée, se soumet aux lois du vainqueur.

Voilà ce qu'en quelques années les Macédoniens

avaient fait de la marine: un champ clos pour les

hommes d'armes, une arène fermée à l'art des

pilotes. La nature semblait les avoir formés pour se

mesurer avec les soldats de Duilius; ils auraient

trouvé de plus dangereux adversaires dans les soldats

d'Octave. Un jour vint où, maîtresse du monde,

Rome put opposer aux légions montées sur ces

lourdes carènes qu'avait illustrées la victoire de

Salamis d'autres légions servies par des navires

plus alertes. Ce jour-là on put croire que la marine

athénienne allait renaître, et on l'eût vue, en effet,

jeter certainement sur les mers réjouies un nouvel

éclat si Octave ne fût devenu Auguste et n'eût pour

la première fois et pour de longs siècles fermé les

portes du temple de Janus.

LA MARINE DES ROMAINS PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE PUNIQUE. - COMBATS D'ECNOME ET DES ILES ÆGADES.

A Rome, vers la fin de la dernière guerre punique, tous les citoyens étaient obligés de servir dix ans dans la cavalerie ou seize ans dans l'infanterie; ceux qui ne possédaient pas plus de 400 drachmes, 368 francs, on les réservait pour la marine. Il en devait être autrement quand la république mettait en action dans une seule bataille plus de cinq cents quinquérèmes montées par près de cent cinquante mille rameurs; il est très probable qu'on ne s'arrêtait pas alors à ces catégories injurieuses, et que les flottes n'étaient pas réduites, pour former leurs équipages, à se contenler du rebut des armées: the foolest of the family (1).

(1) Il existe en Angleterre, dit le capitaine Marryat, dans son délicieux roman de Peter Simple, une coutume païenne consacrée par un long usage. Le moins intelligent de la famille- the greatest fool of the famity- doit être offert en sacrifice à la grandeur et à la suprématie navale du pays.

Chacun prenait la rame et courait sus aux Carthaginois. «Ah! quand

on admire, nous dit avec raison Polybe, les batailles

et les flottes d'Antigone, de Ptolémée, de Démétrius,

avec quel étonnement ne doit-on pas, à plus

juste titre, assistera ce grand conflit de Rome et de

Carthage! Quelle immense distance entre les

quinquérèmes qui tinrent alors la mer et les galères

dont les Perses firent usage pour combattre les

Grecs! Les vaisseaux que s'opposèrent mutuellement

les Athéniens et les Lacédémoniens approchaient-

ils eux-mêmes des navires sur lesquels se

livrèrent les batailles des guerres puniques? Cinq

cents, sept cents vaisseaux entrent en lice dans une

seule journée : douze cents sont détruits par l'ennemi

ou submergés par la tempête dès la première

guerre. Le corbeau de Duilius y est pour peu de

chose: ce n'est vraiment pas un bien merveilleux

trait de génie que de venir jeter un pont volant

garni de parapets sur la galère qu'on aborde;

gardons notre enthousiasme pour l'audace de ces

fantassins qui ne reculent pas à la seule pensée

d'affronter sur son élément un peuple fait à tous les hasards de la mer, pour l'opiniâtreté de ce rude

sénat qui s'obstine à vouloir ravir à Carthage la

suprématie maritime, bien héréditaire de la

grande colonie phénicienne.

Agathocle avait surpris la descente en Afrique;

les consuls Marcus Attilius, Régulus et Lucius

Manlius voulurent l'opérer à poitrine découverte;

ils forcèrent le passage. Je ne vois rien à reprendre

aux dispositions qu'ils adoptèrent pour arriver à ce

résultat; c'est ainsi, suivant moi, que devrait manoeuvrer

une armée navale qui aurait pour mission

de protéger la marche d'un puissant convoi. Trois

cent trente vaisseaux romains, tous vaisseaux pontés,

dont l'équipage ne comprend pas moins de

trois cents rameurs et de cent vingt soldats, sont

partis de Messine emportant une armée de cent

quarante mille hommes. Ils ont doublé le cap Passaro

et longent la côte qui regarde l'Afrique avant de s'aventurer "à faire canal", en d'autres termes,

à couper droit sur le cap Bon. Prévenus à temps,

les Carthaginois accourent de Lilybée, cherchez

sur nos cartes modernes Marsala, le port où prit

terre Garibaldi. Leurs chefs, Amilcar et Hannon,

sont parvenus à rassembler trois cent cinquante

navires; c'est une grande bataille rangée qui s'annonce. Les adversaires ne sont ni l'un ni l'autre

pris à l'improviste; chacun d'eux peut mûrir à

loisir son plan de combat.

La flotte romaine se partage en quatre escadres :

les deux escadres à la tête des quelles marchent les

consuls sont rangées sur deux lignes convergentes

de relèvement. Les sommets des deux colonnes se

touchent, les deux files forment éventail, tous les

vaisseaux font des routes parallèles : la tactique

moderne appellera cette formalion qui semble si

propre à l'attaque et dont la marine à voiles a souvent

fait usage, l'angle aigu de chasse. Le triangle

est fermé par une troisième escadre chargée de

remorquer les vaisseaux de transport. La quatrième

division constitue la réserve; développée en ordre

de front, derrière tout cet ensemble, elle couvre à

la fois, et les vaisseaux que traîne la troisième escadre,

et les colonnes d'attaque qui s'avancent pour

s'enfoncer comme un coin dans le centre ennemi.

La division de réserve a, dès ce moment, son rôle

marqué pour l'offensive; elle marche en ordre

ouvert, développant sa ligne de façon à déborder

les ailes qui comptent sur son intervention, si l'ennemi

essayait de les menacer. On sait, en effet, que

ce sera toujours par le flanc qu'une flotte composée de bâtiments à rames ou de navires à vapeur demeurera,

quelque formation qu'elle adopte, particulièrement

vulnérable. Les Carthaginois n'ont pas

un instant songé à recevoir le choc de cette masse

immense qui vient à leur encontre; au lieu de vouloir

lui barrer la route, ils ouvrent leurs rangs et

la laissent passer, mais c'est pour se rabattre soudain

à droite et à gauche. La journée est à eux s'ils

savent tirer parti de l'embarras dans lequel ils vont

ainsi jeter les Romains: on ne retourne pas une

armée de cent quarante mille hommes comme un

gant.

Lancées en avant de toute l'énergie de leurs

rames, les deux divisions que conduisent les consuls

n'ont trouvé devant elles que des vaisseaux

prompts à vider la place; la troisième et la quatrième

escadre, au contraire, menacées sur leurs

flancs, ont eu, dès le début, le sentiment d'une

situation critique : ce sont elles qui ont le soin du

convoi. A quoi sert d'avoir forcé le passage si

l'arrière-garde est mise dans l'impuissance de

suivre? Inquiets de la tournure que vient de prendre

tout à coup le combat, les consuls ont déjà suspendu

leur élan: essayeront-ils de virer de bord,

de reprendre, par un brusque mouvement de tête à queue, le terrain perdu! Les vaisseaux qui pliaient

devant eux, ces vaisseaux qu'ils croyaient n'avoir

plus qu'à poursuivre, ne leur permettront pas de

faire ainsi volte-face; la mêlée s'engage, et les deux

divisions dont les consuls se sont imprudemment

séparés ne peuvent plus compter que sur elles-mêmes.

Deux batailles distinctes vont se livrer

simultanément, l'une au large, l'autre presque à

portée de trait de la terre.

L'aile gauche des Carthaginois rencontre cependant

un accueil qui la refroidit; l'aile droite, que

commande Hannon, attaque avec plus d'impétuosité.

Négligeant les vaisseaux qui restent déployés sur

une longue ligne oblique, négligeant le convoi et

les navires de guerre qui le remorquent, elle va

droit à la quatrième division. Ne sait-elle pas qu'un

secours inattendu viendra jeter bientôt en sa faveur

un poids décisif dans la balance ? Le long de terre,

en effet, s'est dissimulée une puissante embuscade :

toute une escadre attend, cachée entre les roches,

que le convoi romain arrive à sa hauteur. A peine

la quatrième division a-t-elle été assaillie par les

vaisseaux d'Hannon que le corps détaché qui guette

l'inslant propice fond de toute sa vitesse sur la troisième

division et sur les transports. La troisième division n'hésite pas; elle coupe les remorques et

laisse le convoi qui paralysait ses mouvements abandonné

au milieu de l'arène. Au point où en sont

venues les choses, les combinaisons tactiques seraient

de peu de secours. Les vaisseaux d'Amilcar

ont à lutter contre les deux consuls; ils supportent

le gros de l'action, Hannon tient en échec la quatrième

escadre; la troisième se trouve serrée contre le rivage par la réserve carthaginoise, qui a réussi

à la tourner. Le premier groupe qui fléchira décidera

par sa faiblesse du sort des deux autres.

Tant qu'ils ont manoeuvré, les Carthaginois ont

eu l'avantage; leur astre pâlit du moment qu'ils

attaquent à fond. En venir à l'abordage, c'est replacer

les soldats sur leur terrain : la corvette la Bayonnaise

n'eût probablement pas pris la frégate anglaise

l'Embuscade si elle n'avait eu à son bord une compagnie

de l'ancien régiment de Flandre, et, à Trafalgar

même, nos vaisseaux entourés faillirent sur

plus d'un point, grâce aux troupes passagères qu'ils

portaient, faire repentir l'ennemi d'avoir osé les

serrer de trop près. Amilcar avait tout lieu d'espérer

la victoire; quelques-uns de ses vaisseaux, trop

empressés à se dégager d'une étreinte fatale, ont

donné par malheur le signal de la fuite. Que peut un général dans un pareil désordre? Se couvrir de

signaux? on n'en tiendra pas compte. Redoubler

d'énergie? payer de sa personne? C'est au début de

l'action que cet exemple entraîne; au fort de la

mêlée, on ne s'en aperçoit même pas. Amilcar

vaincu, Hannon n'a plus qu'à se retirer en toute hâte.

Pendant que Manlius attache à la poupe de ses

vaisseaux les galères ennemies dont le pont a été

forcé l'épée à la main, Régulus s'occupe de venir

en aide à la quatrième escadre d'abord, à la troisième

ensuite. La défaite des Carthaginois devient irrémédiable:

trente de leurs navires ont été coulés bas,

soixante-quatre sont amarinés. Les Romains n'ont

à regretter que la perte de vingt-cinq galères.

Telle fut l'issue du grand combat livré en vue

d'Ecnome, entre Agrigente et Géla, au printemps

de l'année 257 avant Jésus-Christ. Six cent cinquante

navires de guerre et plus de trois cent mille combattants

y prirent part. Nulle barrière n'existait plus

entre les Romains et le cap Bon; les soldats de

Manlius et de Régulus débarquèrent, et tout le pays

environnant en un clin d'oeil fut à eux. Il y avait

plus d'un demi-siècle que la Libye se reposait de l'invasion d'Agathocle: les somptueuses villas, les

fermes opulentes avaient reparu; le butin fut immense et le dégât affreux. Le consul Manlius rentra

dans Rome avec vingt mille esclaves. Pendant ce

temps, Régulus, en possession déjà d'une place

d'armes, Clypea, ville située à l'orient du cap

Bon, s'emparait de Tunis. C'était invariablement

alors par la prise de Tunis qu'on préparait l'investissement

de Carthage; mais Régulus, à qui Rome

venait de retirer la majeure partie de ses troupes,

n'était plus de force à tenter une attaque sérieuse

contre la grande cité. Réussirait-il même bien

longtemps à se maintenir dans la campagne? Les

Carthaginois envahis avaient eu recours à leur expédient

habituel: ils levaient de tous côtés des mercenaires.

La Grèce leur envoya un général; formé à

l'école de la discipline lacédémonienne, ce général

valait à lui seul une armée. A peine Xantliippe eut-il

mis le pied sur la côte libyenne que la guerre prit

soudain un nouvel aspect. Les Romains, harcelés

dans leurs positions, obligés de descendre dans la

plaine pour se procurer des vivres, se virent contraints

d'accepter la bataille en pays plat: Xanthippe

les étourdit par les assauts réitérés de sa cavalerie

et finit par les écraser sous le poids de ses éléphants.

Bien peu de soldats échappèrent au désastre;

Régulus lui-même fut fait prisonnier. Il n'était point dans les habitudes de Rome de

rester accablée sous une défaite; aussitôt qu'un nouveau

printemps eut rouvert le chemin de l'Afrique,

une autre flotte partit des ports de la Sicile et

se présenta devant Clypea, dent les Carthaginois

tenaient la garnison assiégée. Trois cent cinquante

vaisseaux cette fois en combattirent deux cents;

cent quatorze galères carthaginoises furent le prix

de la victoire que remportèrent les consuls Marcus

Æmilius et Servius Fulvius à la hauteur du cap Bon.

La garnison de Clypea était sauvée, mais l'Afrique

n'était pas pour cela conquise. Les Romains reculèrent

devant les hasards d'une expédition prolongée: ils avaient mesuré les forces de leur ennemi

et savaient maintenant que, tant qu'ils n'auraient

pas tari les sources où s'alimentait la richesse de

Carthage, le monde entier fournirait à leur implacable rivale des soldats. Sans s'arrêter sur ces côtes

déjà saccagées et qui ne pouvaient plus leur offrir

qu'un maigre butin, ils reprirent le chemin de la

Sicile. On venait d'entrer dans la seconde quinzaine

du mois de mai; la constellation d'Orion commencait à se montrer à l'orient vers le lever du

jour; le Chien disparaissait le soir à l'occident,

peu de temps après le coucher du soleil. Sans être aussi périlleuse que la saison d'automne, cette

période amène cependant fréquemment d'impétueuses

bourrasques. C'est au mois de mai que

Nelson vit sa flotte dispersée dans le golfe de Lyon,

le vaisseau qu'il montait démâté et poussé par le

vent sur la côte de Sardaigne, où il faillit se perdre.

Si l'on en croit Végèce et le capitaine Pautero Pantera,

la saison pendant laquelle il fut jadis permis

aux bâtiments à rames de tenter des expéditions ne

laissait pas d'être assez limitée. " Du 20 mars au

20 mai, nous dit le savant auteur de l'Armata

navale, la saison, dans la Méditerranée, reste encore

équivoque; elle se lient alors entre la sécurité et le

péril; du 20 mai au 24 septembre, la mer s'aplanit

et la navigation devient beaucoup plus sûre; du

24 septembre au 22 novembre, il faut une nécessité

absolue pour qu'on ose s'engager dans quelque

entreprise importante." La flotte romaine avait déjà

fourni sans encombre la majeure partie de sa course;

les côtes de Sicile venaient d'être signalées par les

vigies; encore quelques heures, et les vaisseaux

atterrissaient, quarante milles env iron à l'ouest du

cap Passaro. Les consuls avaient dès lors le choix

entre deux partis : ils pouvaient, à leur gré, se

retirer, ainsi que le conseillaient les pilotes, sur la côte qui s'étend du cap Passaroà Messine, et attendre,

avant de quitter ces parages féconds en abris,

que la période douteuse fût passée, ou continuer

hardiment leur route et profiter du prestige que

leur assurait une victoire récente pour soumettre

la plupart des villes répandues sur la côte qui

regarde l'Afrique entre le cap Passaro et Lilybée.

Ce fut malheureusement ce dernier parti que les

consuls adoptèrent. La tempête les surprit devant

Camarina. Il était trop tard pour essayer de doubler

le promontoire qui les eût protégés; le vent battait

en côte et poussait les galères sur les hauts-fonds

dont cette partie du littoral est semée. De trois

cent soixante-quatre vaisseaux, il n'en échappa que

quatre-vingts; le reste fut submergé ou alla se

briser contre les roches. Tout le rivage qui s'étend

vers Sélinonte et vers Lilybée était couvert de débris

et de cadavres.

Si jamais nous devons embarquer nos soldats sur

des flottilles, nous les placerons dans de meilleures

conditions : il peut y avoir sur une coque de noix,

quand elle est bien construite, tout autant de sécurité

que sur un trois-ponts. Après avoir recommandé

la prudence aux bâtiments à rames, le capitaine

Pantero Pantera se croit obligé d'ajouter : « Ces conseils ne concernent pas les galions et les naves

qui peuvent naviguer de tous temps avec moins de

danger. « Le Père Fournier nous fait cependant

observer avec raison que, dans les mers étroites

et sur les côtes dépourvues d'abri, ce ne sont pas

les plus gros navires qui se tirent le plus aisément

d'affaire. Si Ruyter, quand il partit de Berghen,

après sa fameuse croisière dans les mers du Nord,

eût commandé une escadre semblable à celles que

nous employâmes au blocus de l'Escaut en 1831

et au blocus de la Jahde en 1870, il n'eût pu se

réfugier dans l'Ems pour laisser passer le terrible

coup de vent qui avait déjà désemparé une partie

de ses vaisseaux; il n'eût pas davantage, quelques

années plus tard, remonté la Tamise jusqu'à l'embouchure

de la Medway et incendié l'arsenal de

Chatham. Toute l'histoire de la marine ancienne

n'est qu'un long plaidoyer contre les dimensions

exagérées du navire de guerre; l'histoire de la

marine moderne n'est pas plus favorable à l'adoption

des grands tirants d'eau.

Les leçons ne profitent qu'à ceux qui les comprennent

: les Romains s'en prirent follement aux

dieux d'un désastre qui n'était dû qu'à l'inexpérience

de leurs consuls; les dieux, pour les punir, leur infligèrent un second naufrage. Une nouvelle flotte,

composée de deux cent vingt vaisseaux, venait d'être construite en trois mois. Cette flotte, après

avoir soumis la ville de Panorme en Sicile, crut devoir

reprendre encore une fois la route de l'Afrique;

elle alla maladroitement s'échouer à Zerbi. Un

retour de marée, car il existe une marée, bien

que faible, dans le golfe de Gabès, la remit à

flot. Trop heureux d'être sortis à si peu de frais de

péril, les Romains s'empressèrent de regagner le

golfe de Palerme. De Panorme, située au fond de

ce golfe, ils se lancèrent, sans côtoyer plus longtemps

la Sicile, en pleine mer Tyrrhénienne. Cette

aventureuse traversée leur coûta cent cinquante

vaisseaux. «Ils furent assaillis, nous dit Polybe,

par une tempête violente» ; mais tout était tempête

pour les quinquérèmes. Les consuls se trompèrent

et jugèrent mal de l'apparence du temps: la faute

chez des consuls n'est-elle pas excusable? Le grand

Duquesne lui-même, Nelson, si constamment hardi,

parce qu'il fut constamment heureux, l'amiral

Hugon, le marin le plus consommé qu'ait connu

notre époque, ne se sont-ils pas laissé prendre,

comme de simples légionnaires, à ces brusques

trahisons de la Méditerrané ? Duquesne conduisait une flotte composée de vaisseaux

et de galères en Italie; il commandait directement

les vaisseaux, les galères obéissaient aux

ordres du duc de Mortemart. La flotte partit des

côtes de Provence avec un vent de nord-ouest assez

frais; quand elle fut par le travers du golfe Jouan,

le vent tomba et passa au sud-ouest. "M. Duquesne,

raconte le capitaine Barras de la Penne embarqué

à cette époque sur une des galères, fut tenté d'entrer

dans ce port; cependant, comme le vent le

portait toujours à sa route, il la continua. Les galères

le suivirent jusque par le travers de Villefranche, où

M. le duc de Mortemart alla mouiller, quoique le

vent fût encore assez bon pour aller plus loin; mais

outre que la mer était fort grosse, M. le duc jugea

très prudemment, par des signes presque indubitables,

qu'il trouverait bientôt le vent contraire s'il continuait sa route. C'est ce qui arriva effectivement

à M. Duquesne. Il ne fut pas plus tôt sur le cap de

Noli qu'il trouva des repaires violents. Tous les vaisseaux

se séparèrent et furent contraints de courir,

qui d'un côté, qui d'un autre, ce qui ne se passa

pas sans beaucoup de débris. L'un fut démàté,

l'autre eut tout son avant emporté; M Duquesne

lui-même perdit sa chaloupe qu'il traînait à la remorque, avec dix-huit matelots. On peut juger, par

ce que les vaisseaux souffrirent, le danger qu'eussent

couru les galères si M. le duc de Mortemart eût

ignoré que, quand on part des côtes de Provence

pour aller à l'est, avec un vent de nord-ouest, que

l'on trouve ensuite le sud-ouest et que, par le travers

de Villefranche, on voit les montagnes couvertes

de nuages qui ne font aucun mouvement, le ciel

sombre du côté de l'est et de plus orageux, comme

il était alors, on doit mouiller dans Villefranche."'

Science de nos ancêtres, combien vous pourriez

nous être utile encore, si nous avions jamais à conduire

quelque grande opération de débarquement !

« Les quartiers à la mer, la nouvelle lune à terre! »

voilà ce que nous recommandent à l'envi Végèce,

Ptolémée, Roberto Vallurio et le capitaine Pantero

Pantera. « Les dau phins, nous apprend ce dernier,

qui semble avoir condensé dans son livre toute la

science conjecturale des augures anciens et des

pilotes modernes, les dauphins sautent au lieu de

nager contre le courant, les crabes saisissent dans

leurs pinces le gravier du rivage, les canards battent

des ailes, les chiens, de leurs pattes de devant,

creusent le sol, les goélands se rassemblent dans le

port, le coq chante au coucher du soleil, la vache regarde le ciel et aspire le vent par les naseaux,

l'âne secoue la tête ou les oreilles, sans qu'il soit

cependant inquiété par les mouches; les chèvres,

les agneaux, les moutons montrent une avidité

plus grande que de coutume; ils cherchent avec

ardeur le pâturage, et on ne les écarte qu'avec peine

de l'herbe; les hirondelles rasent l'eau de leur poitrine; les passereaux s'appellent et se retirent

près des maisons; les corbeaux font grand bruit;

les oiseaux des fleuves abandonnent l'eau pour courir

dans les prés; le cormoran crie sur son écueil; le

pic d'hiver chante le matin; les grenouilles coassent;

les mouches, les cousins et les puces se montrent

altérés de sang humain; les fourmis emportent

leurs oeufs; les taupes soulèvent la terre; la paille,

les feuilles, les toiles d'araignée voltigent dans l'air;

les articulations deviennent douloureuses; les yeux

brûlent; les mains sont rugueuses et âpres; on

entend les bois murmurer; la faux, après avoir

coupé l'herbe, reste noire; les fleurs, les plantes,

les eaux exhalent leurs senteurs avec plus d'énergie;

le sel se liquéfie, les murs suintent; vous avez vu

en songe des oiseaux: tenez-vous sur vos gardes,

la tourmente est proche. »

La météorologie a fait de nos jours de grands progrès; mais une flotte en action est-elle en mesure

de recevoir les avertissements que les observatoires

et le télégraphe nous prodiguent? Nous avons donc

tort de dédaigner les vieux pronostics. Les vents

qui s'élèvent la nuit, si nous en croyons l'auteur de

l'Armata navale, durent beaucoup moins que ceux

qui prennent naissance pendant le jour. Une grande

pluie, surtout quand elle est soudaine, abat ordinairement

la fureur de la tempête; une pluie fine,

au contraire, alimente la brise, comme l'eau en

poussière paraît avoir le don d'entretenir et d'attiser

la flamme. Si, au moment du lever ou du

coucher du soleil, on aperçoit autour de cet astre

un cercle coloré, le vent soufflera de la partie du

cercle qui se dissipera la première. Découvrez-vous,

aux lueurs naissantes du jour, du côté de l'orient,

des nuages épais, le soleil s'est-il levé pâle ou vous

apparaîl-il avec un double globe, reconnaissez là les

signes évidents d'une prochaine tempête. Un soleil

gonflé est toujours un indice de fâcheux augure,

surtout quand il laisse derrière lui, à l'endroit où il

vient de disparaître, de gros nuages que percent

en divers endroits des taches couleur de sang.

La lune a ses présages aussi bien que l'astre du

jour: ce n'est pas sans motif qu'elle nous présente une face rubiconde. L'avis est plus menaçant encore

quand à la teinte rouge se mêle le noir ou le bleu

foncé. Des cercles lunaires séparés l'un de l'autre

par des intervalles égaux prédisent de grands vents

et des vents variables. Dieu vous préserve surtout

d'une lune vous offrant, à son seizième jour, un

éclat semblable à celui de la flamme! L'influence

de la lune sur le temps est bien discréditée aujourd'hui;

il n'est pas impossible que la lune en appelle.

Ne craignons donc pas d'enregister, ne fût-ce que

dans un intérêt historique, ce que pensaient à ce

sujet les anciens. Le moment de la conjonction était

tenu par eux comme un moment critique. Certains

observateurs allaient jusqu'à prétendre que le troisième

jour avant ou après l'opposition n'avait guère

moins d'importance que le troisième jour qui précédait

ou suivait la nouvelle lune. Toutes ces observations,

ingénieuses ou crédules, n'auraient pas été

faites par le chêne; elles eurent leur origine dans

les préoccupations bien naturelles du roseau. Tant

qu'il ne s'agira que de traverser les mers avec nos

puissants cétacés, les soucis des vieux triérarques

pourront ne nous arracher qu'un sourire; le jour où le

succès d'une descente dépendra d'un caprice de la

brise, nous les examinerons peut-être de plus près Les Romains se lassèrent de perdre leurs navires

sans combattre. Durant deux années consécutives,

ils abandonnèrent à Carthage l'empire et l'occupation

de la mer: Carthage en profita pour inonder

la Sicile de ses éléphants. Rome comprit le danger

qu'elle allait courir et se ravisa. Elle arma sur lechamp

une flotte considérable qui vint mettre le

blocus devant Lilybée. Des batailles, passe encore!

mais un blocus! comment s'imaginer qu'il pourra

être maintenu efficacement par des soldats? Pour

guetter l'occasion favorable, les Carthaginois n'avaient

qu'à jeter l'ancre sous les îles Ægades, à

Levanzo, à Maritimo, à Favignana. La première

grande brise qui soufflait du canal de Malte les

emportait à travers les flottes romaines impuissantes

à leur interdire l'accès de ce rivage tout semé

d'écueils. On vit jusqu'à des galères isolées forcer

en plein jour le blocus. Le chenal qui menait au

port était sinueux sans doute, mais pour des pilotes

familiers avec ces parages, ce n'en était pas moins

un chemin praticable; pour le suivre, il suffisait de

bien choisir et de bien se rappeler ses amers. Venant

de Levanzo, on avait trois tours en vue: il fallait se

diriger d'abord sur la tour qui s'élevait le plus près

du rivage, du côté du nord; dès que les deux autres tours, ces deux tours étaient situées sur la côte

qui fait face à l'Afrique, se trouvaient dans le

même alignement, en langage de marin, l'une

par l'autre, on changeait brusquement de route.

Tant qu'on ne sortait pas de la ligne ainsi tracée,

le vaisseau restait dans les eaux profondes.

Le Carthaginois qui déjoua le premier la surveillance

de la flotte romaine appartenait-il à la grande

famille des Barca? La chose est peu probable, car

on ne risque pas d'ordinaire des suffètes ou leurs

proches parents dans de telles aventures : le hardi

marin se nommait cependant Annibal. On le distinguait

du fils d'Amilcar par le surnom d'Annibal le

Rhodien. Il avait tant de fois traversé impunément

la croisière ennemie que les Romains finirent par

renoncer à l'espoir de l'intercepter au passage; ils

se résignèrent à lui laisser l'entrée du port ouverte,

se promettant de l'attendre à la sortie. Dix vaisseaux,

choisis parmi les plus rapides, allèrent se

poster des deux côtés du goulet. Les rames levées,

ils se tenaient constamment prêts à donner la chasse

au Rhodien, quand cet intrépide forceur de blocus

tenterait de regagner les îles AEgades. Le Rhodien

ne prit même pas la peine de chercher à dérober

ses mouvements à des ennemis dont il dédaignait les poursuites; il sortit du port en plein jour et passa

comme une flèche au milieu des Romains stupéfaits.

Sa confiance dans la supériorité de sa marche était

telle qu'à peine hors de portée des traits, on le vit

s'arrêter soudain et lever hors de l'eau, en signe de

défi ses avirons. Les Romains, haletants, déployaient

pour l'atteindre toute la force que les dieux avaient

mise dans les bras de leurs chiourmes; le Rhodien,

toujours immobile, prenait un malicieux plaisir à les laisser approcher jusqu'à la distance où les

armes de jet auraient pu devenir dangereuses; puis,

tout à coup, laissant retomber ses rames, il distançait

de nouveau en quelques palades les lourdes

quinquérèmes dont les équipages harassés étaient

moins que jamais en mesure de lutter avec des

rameurs qui venaient de reprendre haleine.

Ces affronts répétés causaient le plus vif dépit aux

consuls; ils résolurent de fermer l'entrée du port

par une jelée : la mer, comme à Tyr, dispersa les

blocs. Sur un seul point où les travailleurs rencontrèrent

un banc de sable, déjà presque à fleur d'eau,

on réussit à consolider la première amorce de la

digue. Par le plus heureux des hasards, une quadrirème

sortant de Lilybée alla donner sur cet écueil

récent dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Elle y resta échouée: les Romains accoururent et

s'emparèrent du bâtiment que la fortune, presque

toujours propice à la ténacité, leur livrait. Sur la

galère aux formes effilées, d'une architecture à la fois solide et légère, ils embarquèrent un équipage

d'élite. Quelques jours plus tard, le Rhodien voulut

répéter la manoeuvre qui lui avait jusqu'alors si

bien réussi; il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il

n'avait plus affaire à des vaisseaux construits aux

bords du Tibre; la quadrirème le gagnait rapidement.

Ne pouvant plus trouver son salut dans la

fuite, il fit bravement volte-face et alla de lui-même

au-devant du combat. Sa carrière de corsaire était

terminée : accablé par le nombre de ses adversaires,

il dut céder au sort et se rendre prisonnier.

Les Romains possédaient dès lors deux vaisseaux

rapides; il ne dépendait que d'eux d'en reproduire

le type; à partir de ce jour, la marine romaine

commence à se transformer. Les fils de Romulus

n'en furent pas moins battus une fois encore devant

Drapani. Cette race de laboureurs n'avait, il est

vrai, besoin que de toucher la terre pour reprendre

des forces; vaincue, elle revenait peu de temps

après à la charge: son opiniâtreté finit par lasser

les Carthaginois. Si les Romains avaient été moins rebelles à la science que pratiquaient si bien leurs

adversaires, s'ils avaient su seulement se garder du

naufrage, le siège de Lilybée n'aurait probablement

pas duré huit ans. Les avertissements du ciel étaient

par malheur lettre close pour des soldats enlevés à

leur élément: les nuages s'amoncelaient, la houle

venait battre sourdement le rivage, leur esprit demeurait

obstinément fermé à ces pronostics. Il n'y

avait pas un consul, s'appelât-il Marcus Æmilius,

Servius Fulvius, Aulus Allilius, Lucius Cornélius

ou Junius, qui comprît le danger de rester sur une

côte qu'allait infailliblement assaillir bientôt la tempête.

Pourvu que, comme Panurge, "ils eussent

un pied en ferre et que l'autre n'en fût pas loin",

il leur semblait qu'ils n'avaient rien à craindre

des menaces du firmament. Le lieutenant d'Adherbal,

l'habile Carthaginois se hâta de passer à l'est du

cap Passaro et de mettre ainsi sa flotte à couvert.

Les vaisseaux de Junius eurent le sort de

ceux que Marcus AEmilius et Servius Fulvius, cinq

ans au paravant, ramenaient d'Afrique. Dans les

mêmes parages et dans des conditions tout à fait

analogues, la flotte de Junius fut anéantie. De cent

navires de guerre et de quatre cents bâtiments de transport, la tempête ne laissa au malheureux consul

que quelques épaves. Ce marin maladroit était

en revanche un soldat de la plus haute valeur: il

répara sa faute en allant s'emparer du plateau

d'Éryx, position presque inaccessible d'où les

Carthaginois essayèrent vainement de le déloger.

La dix-huitième année de la première guerre

punique, l'année 245 avant Jésus-Christ, venait de

s'ouvrir : Amilcar Barca avait établi son camp

entre Éryx et Panorme; de continuels combats

occupèrent trois années encore. Il fallait en finir.

Les Romains qui, depuis cinq ans, se tenaient complètement

à l'écart de la mer, résolurent de reparaître

en force sur ce théâtre d'où ils s'étaient exclus

eux-mêmes à la suite de leur dernier désastre. Ils

équipèrent rapidement, grâce aux largesses de quelques

patriciens, une flotte de deux cents quinquérèmes

construites sur le modèle des galères capturées

devant Lilybée. Ces deux cents quiquérèmes

tranchèrent victorieusement la question: elles firent

ce que n'avaient pu faire ni l'occupation d'Eryx, ni

les longues lignes de circonvallation creusées sous

les murs de Lilybée; elles prirent Amilcar au dépourvu

et, dans une seule journée, conquirent

cette paix qui fuyait constamment devant les armées. Rome, après avoir débuté dans la guerre

de Sicile par une victoire navale, allait encore, par

une victoire navale, porter aux Carthaginois le

coup mortel. La plus grande leçon qu'elle ait

léguée au monde, c'est l'art de couronner par un

triomphe suprême une longue succession de défaites et de catastrophes. L'empire appartient fatalement

aux plus entêtés.

Retranché entre Éryx et Panorme, sans l'appui

d'aucune ville alliée, sans l'espoir même de se faire

des alliances dans une île qui obéissait presque

tout entière aux Romains, Amilcar ne vivait que

des convois de la mère patrie ou du produit de ses

courses sur les côtes italiennes : l'arrivée soudaine

du consul Lutatius le menaçait d'une prochaine

famine; il demanda des secours à Carthage. On lui

envoya de Carthage une flotte chargée de blé. Hannon

commandait ces vaisseaux de guerre, momentanément

convertis en transports, comme nos superbes

vaisseaux de la mer Noire que nous vîmes

revenir un jour du Bosphore bondés jusqu'à mi haubans

de balles de foin. Il alla jeter l'ancre sous

Maritimo. C'était des îles AEgades la plus éloignée

de Lilybée. Craignant sans doute de compromettre

la garnison qu'il eût fallu y laisser, les Romains, maîtres de Favignana et de Levanzo, avaient négligé

de prendre possession de cette troisième île, dans

laquelle ils auraient eu peine à faire passer, le cas

échéant, de prompts secours. Hannon, dès qu'il

eut rassemblé sa flotte au mouillage resté libre de

Marilimo, n'eut plus qu'une pensée: profiter du

premier vent qui soufflerait du large pour surprendre

la vigilance des Romains et pénétrer à travers

leurs lignes jusqu'au camp d'Amilcar. Là il comptait

alléger ses vaisseaux de leur cargaison et renforcer

les équipages avec l'élite des soldats mercenaires

: il serait alors en mesure de livrer bataille

et de reconquérir, si le sort le favorisait, l'empire de

la mer que Carthage, appauvrie par les dépenses

d'une guerre aussi prolongée, avait compromis en

laissant peu à peu dépérir ses flottes.

L'intérêt de Lutatius était, au contraire, de combattre

sur l'heure et d'arrêter les galères encore

alourdies des Carthaginois au passage: il prit poste

à Favignana. De cette île, la plus orientale du groupe,

il surveillait à la fois Maritimo, Lilybée et Drapani.

La circonstance qu'attendait Hannon ne tarda pas à

se présenter; le vent d'ouest si fréquent, on pourrait

presque dire si constant en été, dans le canal

de Malte, s'éleva dès le point du jour. Bientôt la brise acquit une grande violence. Les Carthaginois

déployèrent leurs voiles: Lutatius les vit s'avancer

comme un de ces nuages précurseurs de l'orage qui

chassent devant eux la poussière. Il douta un instant

qu'il pût réussir à ranger en bataille sur cette mer

tumultueuse sa flotte dont les équipages se composaient

en majeure partie de soldats; mais laisserait-

il donc passer le tourbillon qui allait porter

l'abondance et rendre la vigueur à un camp affamé?

Lutatius prit le parti de tenter l'aventure, espérant

que le pied peu marin de ses troupes s'affermirait

au moment du danger et pensant que le mal de

mer lui-même a peu de prise sur des gens animés

par la vue d'un ennemi qu'ils abhorrent. Il quitta

l'abri de Favignana et courut se placer entre les Carthaginois

et la terre. Les Carthaginois arrivaient à

toutes voiles; ils amenèrent soudain leurs antennes,

et, prenant leurs rames, se préparèrent à livrer

un combat dans les règles. Ce fut certainement une

faute: mieux eût valu pour eux continuer de courir

vers la côte à toute vitesse, dussent-ils, pour assurer

le passage d'un convoi si impatiemment attendu,

sacrifier la moitié de la flotte. La mêlée s'engagea;

la fortune, par un de ces caprices qui lui sont familiers,

vint tout à coup au secours des Romains : le vent d'ouest tomba brusquement. Dès que le

plancher redevint solide, les vaillants soldats de

Rome rentrèrent en possession de tous leurs avantages.

Ils prirent à l'ennemi soixante-dix vaisseaux

et en coulèrent cinquante. La brise qui soufflait

alors directement de terre sauva seule quelques

débris de la flotte carthaginoise, en les ramenant vers Maritimo. Lutatius, pendant ce temps, reprenait

le chemin du camp de Lilybée et y débarquait

dix mille prisonniers.

Cette bataille des îles AEgades est remplie pour

nous d'enseignements. Le représentant du peuple

Jean Bon-Saint-André, au combat du 1er juin 1794,

plus connu dans l'histoire sous le nom de combat

du 13 prairial, exigea de l'amiral Villaret- Joyeuse

qu'il abandonnât le champ de bataille et six vaisseaux

désemparés aux Anglais. Comment essaya-t-il

de justifier cette retraite désastreuse? Il prétendit

qu'il avait voulu avant tout garder la faculté d'assurer

le passage du grand convoi de blé qu'attendait

d'Amérique la France, à cette époque en

proie à la disette. Jean Bon-Saint-André eût mieux

atteint, je crois, ce résultat en prolongeant la lutte

et en réduisant ainsi à une longue impuissance la

flotte britannique. La situation d'Hannon n'était pas celle de l'amiral Villaret-Joyeuse. Sa flotte n'était

elle-même qu'un immense convoi: un convoi n'est

pas fait pour combattre; il est fait pour passer. Son

rôle n'est pas d'accepter les engagements auxquels

on le provoque, mais de renverser à tout risque les

barrières que l'ennemi lui oppose, trop heureux s'il

parvient, en semant son chemin d'épaves, à sauver

de la capitulation imminente la place ou l'armée

qu'il a mission de ravitailler.

Les conséquences du combat des îles AEgades

furent immenses. Amilcar comprit sur-le-champ la

portée décisive de cette défaite. Carthage luttait

depuis vingt-quatre ans; elle était à bout de ressources

et d'énergie. Sur le conseil d'Amilcar, le

sénat demanda la paix. Les conditions imposées par

Rome étaient dures; la continuation de la guerre ne

pouvait que les rendre plus cruelles encore. Une

génération nouvelle ferait peut-être mieux; il fallait

lui laisser le temps de grandir. Les Romains avaient

perdu sur mer, pendant cette longue guerre, sept

cent quatre-vingt-quatre quinquérèmes et plus de

trois cent mille hommes; les Carthaginois, deux cent

vingt mille hommes et cinq cent quatorze vaisseaux.

Il est triste, profondément triste de songer que la

guerre, si heureuse qu'elle soit, ne conclut jamais rien. Amilcar vaincu légua comme héritage sa haine

à son fils. Les vainqueurs devraient y regarder à

deux fois avant de provoquer par leurs exigences le

serment d'Annibal. Je n'ai point à m'occuper de la

seconde, ni de la troisième guerre punique : la

marine n'y joua qu'un rôle effacé. Si j'étudiais les

phases de cette lutte sanglante qui faillit ne pas

tourner à l'avantage des Romains, il me serait facile

de montrer où peut conduire l'abus de la victoire.

Quand, après la bataille de Cannes, l'armée carthaginoise

campait aux portes de Rome, le sénat eut

raison de mettre héroïquement en vente le champ

où Annibal avait dressé ses tentes; mais tout l'héroïsme

du sénat romain n'aurait pas sauvé la ville

éternelle : Rome dut son salut aux dissensions qui

choisirent ce moment pour éclater à Carthagc. Recueillons-

nous ici et faisons en silence un retour sur

nous-mêmes : quelques faveurs que lui octroie le

sort, toute maison divisée, l'Evangile nous l'apprend,

est fatalement destinée à périr. La leçon est

banale; elle n'a cependant, que je sache, profité,

ni dans les temps anciens, ni dans les temps modernes,

à aucun peuple en proie aux fureurs des partis.

Ce qui serait non moins digne de remarque,

c'est la fortune de Rome, dès que Rome n'eut plus de

rivale à craindre. Toutes les vertus civiques du

peuple-roi en quelques années s'évanouirent, et, de

sa vieille ardeur guerrière, il ne resta plus à ce

peuple gâté par la victoire que les transports jaloux

d'une nation mûre pour la guerre civile.

RIVALITE D'OCTAVE ET D'ANTOINE. BATAILLE D'ACTIUM.