Gallia

tableau sommaire de la Gaule sous la domination romaine

par

Camille Jullian

1902

|

|

PRÉFACE

Ce petit livre n'a d'autre prétention que de chercher à n'être pas inutile. Il s'adresse d'abord et surtout aux étudiants des Lycées et des Facultés : peut-être leur servira-t-il à compléter leurs manuels et leurs livres de lectures historiques. — On a aussi pensé, en le faisant, aux archéologues de la province : on voudrait qu'il pût les encourager à explorer notre sol et à accroître les richesses de nos musées et les documents de notre histoire. — Enfin il a été souvent écrit en vue des gens du monde, de ceux qui aiment le passé de notre chère France.

On ne nous en voudra pas d'ajouter qu'il a été fait avec amour: on ne s'est pas défendu, toutes les fois que la vérité historique n'en souffrait pas, de parler avec sympathie de nos ancêtres et des fondateurs de notre patrie; en racontant les destinées de la Gaule, on s'est attaché à montrer en quoi elles annonçaient celles de la France. On a ajouté au texte un très grand nombre de figures : toutes, sauf trois ou quatre, reproduisent des monuments gallo-romains; on a pu faire ainsi de ce livre un album d'antiquités nationales.

Nous avons indiqué avec soin, dans ce volume, tout ce qui pouvait intéresser les grandes villes de la France, en particulier Lyon, la capitale romaine, et Paris, la capitale française.

Les citations empruntées à des auteurs modernes sont assez nombreuses. Quand nous étions d'accord avec eux, il nous a paru inutile de chercher à dire autrement ce qu'ils avaient déjà parfaitement dit.

Peut-être quelques-uns des maîtres qui ont inspiré et souhaité ce petit livre lui feront-ils l'honneur de le parcourir. Qu'ils veuillent bien l'accueillir avec beaucoup d'indulgence et un peu de confiance, Tout appareil scientifique en a été soigneusement exclu : qu'ils croient cependant que les textes ont été lus, les inscriptions et les monuments consultés, et qu'il y a dans ces pages le résultat de quelques recherches personnelles.

CAMILLE JULL1AN.

Bordeaux, 1" juillet 1892.

(1) M. Salomon Reinachm'a indiqué quelques corrections à faire en vue de cette seconde édition. Je l'en remercie. — Bordeaux, 3 juin 1902.

GALLIA

TABLEAU SOMMAIRE

DE

LA GAULE SOUS LA DOMINATION ROMAINE

AVANT-PROPOS

COMMENT NOUS CONNAISSONS LA GAULE

1. Les écrits. — Ce n'est pas par les Gaulois que nous connaissons le passé de notre pays : il n'est rien resté ni de leurs poésies populaires, ni de leurs annales politiques. C'est par leurs vainqueurs les Romains ou par les Grecs, que nous savons leur plus ancienne histoire.

L'ouvrage fondamental sur les origines gauloises est précisément le livre des Commentaires écrits par l'homme qui a conquis notre pays, Jules César : il y raconte ses guerres, il y décrit les mœurs politiques, sociales et religieuses de la Gaule en termes sobres, nets, précis. On peut lui reprocher cependant d'avoir souvent parlé plus en politique et en orateur qu'en érudit et en historien. Il a interprété à la manière romaine les institutions gauloises plutôt qu'il n'a fourni sur elles des renseignements sûrs et authentiques; il a volontiers arrangé les choses pour leur donner un tour littéraire ou pour les plier à ses idées philosophiques.

Le géographe Strabon, qui écrivait en grec dans les premières années du règne de Tibère, est moins complet que César, mais plus sur et peut-être aussi précieux. C'est un homme fort consciencieux; sans doute, il n'a point visité la Gaule, mais il a recouru pour la décrire à des documents officiels ou à des historiens de tout repos. Il est probable que, comme tant d'écrivains de son temps, il a beaucoup emprunté à Posidonius, le philosophe grec du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Posidonius était intelligent, instruit, d'une véritable valeur scientifique : on doit se fier aux renseignements qui viennent de lui. Grâce à Strabon, nous pouvons ainsi jeter parfois un coup d'œil assez net sur la Gaule d'avant la conquête romaine.

Les autres écrivains du 1er et du 2ème siècle ne donneront plus sur la Gaule romaine que des notions assez vagues ou des détails trop arides. Tacite a raconté les insurrections du 1er siècle, mais d'une façon trop oratoire : on chercherait en vain à se faire, d'après lui, une idée nette du caractère de ces événements. Pline l'Ancien nous donne des documents statistiques de premier ordre. Plutarque, Lucain, Méla, Josèphe, Suétone, d'autres encore, ajoutent de précieux détails ou d'instructives anecdotes à la connaissance de la Gaule depuis César jusqu'à Domitien.

L'histoire de la Gaule au IIème siècle va nous échapper complètement. Il faudra se contenter, pour cette époque, des récits épars chez Dion Cassius et chez Hérodien, et des sèches nomenclatures géographiques du Grec Ptolémée.

C'est, en effet, la littérature géographique qui offre le moins de lacunes pour la connaissance de la Gaule romaine. Elle nous fournit, au commencement du IIIème siècle, deux documents d'une importance capitale : l'Itinéraire Antonin et la Table de Peutinger nous donnent le tableau des principales routes de la Gaule, le nom de tous les relais et le chiffre des distances qui les séparent; le premier sous la forme de guide, la seconde sous la forme de carte. Grâce à tous ces travaux géographiques, nous saurons toujours mieux la topographie que l'histoire de la Gaule.

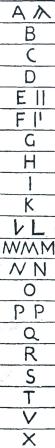

Table de Petinger (1)

— Les événements du IIIème siècle ne nous sont connus que par quelques pages insignifiantes des compilateurs de l'Histoire Auguste.

Au IVème siècle, l'histoire de la Gaule nous est enfin racontée d'une façon large et vivante : de tous les âges de la Gaule romaine, c'est évidemment celui que nous ignorons le moins.

(1) La Table de Peutinger indique les stations des routes et les distances en lieues ou en milles qui les séparent. Les villes importantes sont marquées par des vignettes. On lit sur ce fragment : Aquis Sestis pour Aquœ Sextiœ, Aix; Pisavis, station sur la voie Aurélienne à 18 milles d'Aix; Masilia (pour Massilia) Grecorum, Marseille, à 18 milles d'Aix; ad Fines, station sur la voie Domitienne; à 10 milles à l'est, Apta Julia, Apt; à 12 milles d'Apt, Catu[iaca], sur la même route. La Table de Peulinger aplatit les projeclions géographiques dans le sens de la latitude. La rivière indiquée est la Durance, trop rapprochée vers l'Ouest. Remarquez l'expression de Gretia, Graecia, pour la région entre Marseille et Aix. — La Table de Peutinger est conservée à la Bibliothèque de Vienne (Autriche).

Nous avons, en particulier, l'œuvre si sincère et si solide d'Ammien Marcellin, les écrits de l'empereur Julien, sans parler des Notices officielles des Dignités et des Villes, des historiens grecs et des chroniqueurs chrétiens du Vème siècle. En ce temps-là aussi, ce sont enfin des Gaulois qui nous parlent de la Gaule et qui la font revivre à nos yeux : les panégyriques d'Autun, les poésies et les lettres d'Ausone, nous font pénétrer fort avant dans la vie politique, littéraire et privée de la Gaule sous les derniers empereurs; Rutilius Namatianus, Paulin de Pella, d'autres encore, nous feront admirablement connaître l'état d'esprit des Gaulois à la veille de l'invasion. Or c'est précisément cette vie intérieure que les historiens romains ou grecs des premiers siècles nous avaient laissé le plus ignorer (1).

2. Les inscriptions. — On peut suppléer en partie à cette lacune à l'aide des inscriptions. Extrêmement nombreuses dans les trois premiers siècles, elles deviennent fort clairsemées au IVème précisément à l'époque où abondent en Gaule les écrits de toute sorte. Plus de douze mille peut-être nous sont parvenues de tous les points de la Gaule, mais surtout des villes et du Midi ; les villes de Narbonne, de Nîmes, de Lyon, de Bordeaux, d'Arles et de Vienne sont les plus riches en inscriptions. On dira plus loin quels services elles nous ont rendus (2) : c'est grâce à elles que nous connaissons les croyances de la Gaule romaine, les noms de ses dieux et les titres de ses magistrats, son organisation provinciale et militaire, ses coutumes privées et le culte qu'elle rendait à ses morts.

(1) Presque tous les textes anciens concernant la Gaule romaine ont été réunis et imprimés dans le tome 1er du Recueil des historiens des Gaules et de la France, soit de l'édition originale par dom Bouquet, soit de la réimpression faite par M.. Léopold Delisle.

(2) Chapitre XIV du présent livre.

Les inscriptions de la Gaule ont même sur les historiens un incomparable avantage. L'historien le plus sincère, comme Ammien, nous donne le fait tel qu'il le comprend ou tel qu'il le sait, non pas tel qu'il est ; l'inscription ne raconte pas, elle est un document, ou plutôt elle est le fait lui-même. Elle nous apprend parfois fort peu de chose, sans doute, mais ce peu de chose a une valeur irréductible. — On trouve dans une vallée reculée de la Provence une inscription du temps d'Auguste consacrée au Jupiter du Capitole, Jovi Optimo Maximo; l'autel qui la porte a été sculpté et gravé à l'endroit même : il est en pierre du pays. Ne doit-on pas conclure de là que, dès le temps d'Auguste, le culte du grand dieu de Rome avait pénétré jusque dans ce coin perdu de terre gauloise? Voilà un fait, contre lequel rien ne prévaudra. Assurément, ce fait est d'importance minime et n'intéresse que la Provence. Mais, si l'on trouve des inscriptions semblables un peu partout dans la Gaule, à Bordeaux, à Paris, ailleurs encore, le fait s'étend, s'élargit, et tout de suite nous sommes en présence d'un chapitre capital de l'histoire de la Gaule, la diffusion, dès le début de l'empire, des cultes romains par tout le pays.

L'épigraphie, ou la science des inscriptions, permet ainsi de faire l'histoire comme on établit les lois physiques et naturelles, par une série d'observations et d'hypothèses, et parfois même d'expériences. Deux exemples pourront le montrer. — En publiant les inscriptions de la colonie de Narbonne, M. Hirschfeld a remarqué un très grand nombre de noms propres terminés en enus ou enius, comme Usulenus, Lafrenus, Servenius ; or ces noms, rares dans le reste de l'empire, sont très fréquents dans l'Italie centrale, en Ombrie, en Étrurie, dans le Picénum. On peut expliquer cette coïncidence, dit M. Hirschfeld, en supposant que les premiers colons de Narbonne, envoyés par César ou Auguste, étaient originaires de ces pays. — Voici une autre hypothèse qui a pu se vérifier plus complètement. Le même M. Hirschfeld a relevé, dans les inscriptions nîmoises, des traces de souvenirs égyptiens : culte d'Isis, noms propres d'aspect singulier, institutions municipales analogues à celles d'Alexandrie. Ces observations l'ont amené à supposer qu'Auguste établit à Nîmes des colons venus d'Egypte. A ces faits et à cette supposition, il a pu joindre une sorte d'expérience : en examinant les monnaies de la colonie nîmoise, il a constaté la présence, comme symbole ou armoirie de la ville, d'un crocodile enchaîné, souvenir de l'Egypte vaincue. Voilà l'hypothèse vérifiée et fortifiée (1).

3. Les monuments. — Enfin, pour connaître la civilisation matérielle de la Gaule, ses progrès dans les arts, la richesse de son industrie, la beauté de ses villes et de ses villas, nous avons les monuments restés debout sur notre pays, ou les fragments et les bijoux retrouvés dans les ruines.

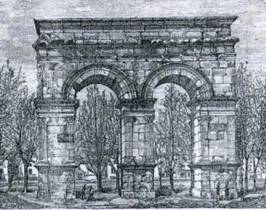

Des monuments s'élèvent encore dans les anciennes villes romaines, surtout dans les colonies du Midi, à Nîmes, Arles, Orange, Vienne, Fréjus; dans le Nord, Trêves, dans l'Ouest, Saintes, sont presque aussi riches à cet égard.

(1) Les inscriptions de la Gaule Narbonnaise forment le tome XII du Corpus inscriptionum latinarum, publié par l'Académie royale de Prusse ; les textes lapidaires de l'Aquitaine et de la Lyonnaise forment la première partie du tome XIII : ces deux volumes, qui sont l'œuvre de M. Hirschfeld, ont paru en 1888 et 1899. M, Bonn a publié en 1901 la première partie des marques de fabrique trouvées dans les Trois Gaules et les deux Germanies. — un peut consulter aussi les recueils locaux : en première ligne, ceux de MM. Allmer et Dissard. pour lemusée de Lyon; en seconde ligne, ceux de MM. Auiliat, pour Saintes; Bludé, pour Agen et la Novempopulanie; de Buissieu, pour Lyon; lirunibacli, pour Trêves et les pays du Kbin; Espérandieu, pour Saintes, Poitiers, Limoges, l'érigueux, Lectoure; Jullian, pour Bordeaux; Lejay, pour Dijon; Mowat, pour Paris, Langres et Dijon; Robert et Gagnât, pour Metz; Sacaze, pour les Pyrénées, etc. ; les articles d'Allmer dans la Revue épigraphique du midi de la France; de MM. Héron de Villefosse et Thédenat dans la Revue archéologique, et les Mémoires de la Société des antiquaires de France; de M. Mowat dans le Bulletin épigrapliique de la Gaule, etc. — Les inscriptions chrétiennes de la Gaule ont été données par Le Blant; les marques de fabrique, par M. Schuermans.

Les monuments sont moins nombreux et moins bien conservés dans les autres villes; mais il est rare qu'une grande cité française n'ait pas une ruine importante de l'époque romaine. Dans les campagnes mêmes, et quelquefois dans des pays perdus, on est émerveillé de rencontrer des édifices encore superbes, mausolées, aqueducs, théâtres, villas. Ce qui s'est construit sur notre sol du Ier au IIIème siècle est incroyable. Seul, peut-être, le moyen âge gothique, du XIIIème au XVème siècle, a pu rivaliser d'activité et de richesse avec l'ère romaine. Encore s'est-il relativement peu perdu de cette partie du moyen âge : et depuis quinze siècles les édifices romains ont été pillés et détruits sans relâche. Les barbares du IIIème siècle ont commencé leur ruine; mais les générations modernes l'ont achevée. On accuse volontiers les Germains du Vème siècle et les chrétiens du moyen âge de celle œuvre de dévastation, On pourrait aisément disculper les uns et les autres. Les vrais coupables, après les Francs et les Alamans de la première invasion, ont été les gouvernements modernes. Un des plus beaux édifices de la Gaule, le temple de Tutelle de Bordeaux, a été détruit par ordre de Louis XIV ; la Révolution a laissé éventrer l'amphithéâtre de cette ville. Le phare romain de Boulogne, appelé la Tour d'Ordre, fut complètement démoli vers 1645. Le mausolée et les tours d'Aix en Provence ont disparu sous Louis XVI. Le moyen âge a pu dégrader les derniers siècles ont rasé.

Les fragments ou les objets de moindre importance peuvent être groupés en deux catégories, suivant la manière dont ils nous sont parvenus. — Les uns ont été trouvés dans le sol, au milieu des débris du monument auquel ils appartenaient : les bijoux et les poteries, par exemple, dans les décombres des villas et des maisons; les stalues et les ex-voto, sur l'emplacement des temples; les tombeaux, le long des anciennes routes ou dans les vieilles nécropoles. — Les autres nous ont été conservés par un singulier hasard. Au IIIème siècle, la première invasion germanique détruisit la presque totalité des villes des Trois Gaules : la Gaule Narbonnaise fut seule à l'abri de cette gigantesque dévastation. Vers l'an 300, les villes détruites furent reconstruites et entourées de murailles; or le gros œuvre de ces murailles fut précisément bâti avec les débris des édifices renversés par les barbares, fûts et tambours de colonnes, chapiteaux, sculptures, tombeaux, autels, statues même. Et de nos jours, quand on démolit ces murailles romaines, tous ces débris réapparaissent, véritables témoins de la vie des cités gallo-romaines aux deux premiers siècles (1).

Beaucoup de pans de ces murailles sont encore intacts : le jour où on le voudra, de nouvelles richesses en inscriptions et en sculptures viendront orner nos musées. A Saintes, à Dax, à Bordeaux, à Nantes, à Bourges, dans cinquante autres villes de ce qui fut la Gaule propre, il y aura longtemps encore, dans ces fragments de murs romains, une abondante carrière de matériaux pour l'histoire de notre passé.

Ajoutons à cela qu'il reste à fouiller les ruines de nombreuses villas, d'oppida gaulois abandonnés au Ier siècle, et même de villes qui furent grandes et florissantes. Que de choses à trouver encore sur les plateaux de Gergovie et de Bibracte, dans ce merveilleux Fréjus, qui est presque notre Pompéi, dans ces villes créées par la Gaule romaine et réduites depuis quinze siècles au rang de bourgades, Jublains, Bavai, Vieux, Corseul, Javols, Lillebonne et, par-dessus tout, Vaison! Avec un peu d'énergie et de patience, et sans trop de dépenses, de belles découvertes seraient réservées à nos archéologues, de grandes conquêtes à notre histoire nationale.

(1) Le principal ouvrage sur la Gaule romaine, celui auquel nous avons fait le plus d'emprunts, est la Gaule romaine de Fustel de Coulanges, qui forme le tome Ier de son Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Il faut le compléter par le tome II et le tomeV du même ouvrage, l'Invasion et l'Alleu. Nous devons placer sur le même rang l'admirable premier livre de Michelet dans son Histoire de France. — L'histoire détaillée de la Gaule indépendante et romaine a été donnée dans les ouvrages si consciencieux d'Amédée Thierry, Histoire des Gaulois et Histoire de la Gaule sous la domination romaine, auxquels il faut joindre les recherches de Lenain de Tillemont sur l'Histoire des empereurs et de belles pages de Duruy dans son Histoire des Romains. — De très bons tableaux de la civilisation gallo-romaine ont été donnés par M. Mommsen dans le tome V de son Histoire romaine et par M. Hirschfld dans des revues allemandes : Alliner les a traduits ou résumés, et accompagnés de recherches personnelles de premier ordre dans son excellente Revue épigraphique du midi de la France. — Pour l'époque primitive, on doit consulter Bertrand, la Gaule avant les Gaulois. — Les travaux de MM. Gaidoz et d'Arbois de Jubainville et la collection de la Revue celtique sont très précieux pour la connaissance de la langue et des institutions celtiques; nous ne saurions dire en particulier quel plaisir peut apporter la lecture du petit opuscule de M. Gaidoz sur la religion gauloise et quel profit les recherches de M. d'Arbois de Jubainville sur les institutions celtiques au temps de César. — Pour les institutions politiques, les livres abondent : outre ceux de Fustel de Coulanges, nous recommandons surtout Guiraud, les Assemblées provinciales dans l'empire romain, le livre et les articles de M. Lécrirain sur le sénat du bas-empire, les travaux de M. Beurlier et de Beaudouin sur le Culte impérial, de M. Gagnat sur les Impôts indirects, sans parler des Manuels de M. Bouché-Leclereq et de Moinmsen et Marquardt. — Pour le culte et la vie privée, on a cité souvent les deux beaux livres de M. Boissier sur la Religion romaine et la Fin du paganisme, et la Cité antique de Fustel de Coulanges. — Les origines du christianisme ont été traitées en partie à l'aide des Apôtres et de Marc-Aurèle, qui sont peut-être les deux chefs-d'œuvre de Renan, des livres de Le Blant sur les sarcophages chrétiens d'Arles et de la Gaule, et du récent travail de M. Duchesne sur les origines de l'épiscopat en Gaule. — On a consulté, pour la géographie, les livres de Desjardins sur la Géographie de la Gaule romaine et l'Atlas historique de la France de M. Longnon. — En archéologie, nous possédons un ouvrage vieilli, mais encore utile, l'Abécédaire de de Caumont; on doit étudier avec soin les remarquables recherches de M. Keinach, ses catalogues précieux du musée de Saint-Germain, le charmant livre de M. Pottier sur les Statuettes en terre cuite, les recueils de M. Blanchet sur les terres cuites gallo-romaines et sur les découvertes de monnaies romaines, de bons travaux de MM. de Villefosse et Thédenat dans la Gazette archéologique, et un certain nombre d'articles du Dictionnaire des antiquités. Il y a de bonnes choses sur l'art au IIème siècle dans l'Antonin de M. Lacour-Gayet.— Enfin la Revue d'Allmer, continuée par M. Espérandieu, et la Revue archéologique renferment d'utiles études sur les villes de la Gaule.

CHAPITRE PREMIER

LA GAULE AU MOMENT DE LA CONQUÊTE

1. Nom, populations et limites de la Gaule. — A la fin du IIème siècle avant l'ère chrétienne, les Romains entamèrent la conquête de notre pays. On commençait, en ce temps-là, à donner le nom de Gaule, Gallia, à la vaste contrée qui s'étendait des Alpes aux Pyrénées et de la mer Méditerranée jusqu'aux rives lointaines de l'Océan. Ce nom lui venait de la principale nation qui l'habitait, celle des Gaulois ou Celtes, Galli, Celtœ. Celte ou Gaulois étaient d'ailleurs à ce moment deux termes synonymes. Les Celtes s'appelaient ainsi dans leur langue; les Romains leur donnaient volontiers le nom de Gaulois, comme ils donnaient aux Hellènes celui de Grecs, comme nous donnons aux Deutschen celui d'Allemands.

La Gaule ne formait pas à cette époque un seul État; elle n'était même pas habitée tout entière par des peuples appartenant à la même race. A côté des Gaulois, qui lui donnaient son nom, d'autres populations moins importantes y étaient établies. — Au Sud-Ouest, entre la Garonne et les Pyrénées, étaient les Aquitains, Aquitani : ils passaient pour ressembler aux Ibères, leurs voisins, qui peuplaient une grande partie de l'Espagne, et qui avaient valu à la presqu'île son nom d'Ibérie. —Au Sud-Est, le long de la Méditerranée, on rencontrait les Ligures, qui s'étendaient aussi sur les côtes italiennes jusqu'à l'embouchure de l'Arno. Ibères et Ligures avaient autrefois possédé une bien plus grande partie de la Gaule ; mais les Celtes les avaient refoulés au Midi, il y avait deux ou trois siècles à peine. — Du côté du Rhin, les Gaulois avaient jadis débordé dans les grandes plaines de l'Allemagne du Nord. En ce moment ils se trouvaient rejetés en deçà du fleuve par les Germains, leurs voisins immédiats et souvent leurs ennemis : le pays que nous appelons l'Alsace avait été conquis par ces derniers, sans doute depuis peu de temps. Le Rhin n'avait jamais servi de barrière entre les deux races. Toutefois, la nature avait fait de ce fleuve la frontière véritable de la Gaule, et dès que les géographes grecs ou romains s'occuperont de cette contrée, c'est le Rhin qu'ils lui assigneront comme limite orientale.

2. Anciennes destinées des Gaulois. — La grande nation qui occupait le centre de la Gaule avait autrefois étendu son empire bien au delà des bornes de ce pays. Elle avait été, quelques siècles auparavant, la principale nation conquérante de l'occident et du nord de l'Europe. Sous la suprématie de sa peuplade la plus centrale, les Bituriges (qui habitaient le pays de Bourges), elle avait vu sa domination rayonner au loin par le monde : de grandes migrations d'hommes étaient parties de la Gaule, portant la terreur du nom celtique aux Grecs et aux Romains et aux autres barbares. En Espagne s'était formée la population mixte des Celtibères; les îles Britanniques étaient devenues à peu près gauloises; en Italie, une seconde Gaule, Gallia Cisalpina, s'était créée dans la vallée du Pô, et les Celtes, vainqueurs des Romains à la bataille de l'Allia (300av. J.-C.), ne s'étaient arrêtés qu'au pied du Capitole. D'autres avaient occupé la vallée du Danube; on en avait, vu piller la Grèce, et, plus loin encore, les Gaulois avaient fondé en Asie un petit Etat que les Grecs appelaient la Galatie. Au delà du Rhin, ils s'étaient répandus jusqu'aux bords de la Vistule. Bien des grandes villes européennes doivent leur origine aux Celtes : Cracovie en Pologne, Vienne en Autriche, Coïmbre en Portugal, York en Angleterre, Milan en Italie ont des noms qui viennent du gaulois : ce sont des fondations d'hommes de notre pays et de notre race.

Cette immense étendue de terres s'était jadis appelée « la Celtique ». Mais peu à peu les Gaulois avaient vu leur empire se démembrer et leur nom se limiter à la Galatie asiatique, à la Gaule Cisalpine et à la Gaule Transalpine. Puis, sur tous ces points, ils durent reculer, et toujours devant les Romains. Au IIème siècle, les Romains achevèrent la conquête de la Cisalpine, écrasèrent les Galates et, vers l'an 125, pénétrèrent en conquérants dans la Gaule Transalpine.

3. Principales peuplades gauloises. — Les Celtes de la Gaule n'étaient pas encore arrivés à l'unité politique. On distinguait chez eux deux groupes de peuples qui ne parlaient pas le même dialecte et n'avaient ni les mêmes mœurs, ni les mêmes usages : les Gaulois proprement dits, entre la Garonne, la Seine et la Marne; et les Belges, Belgœ, entre la Marne et le Rhin. Ces derniers, arrivés sans doute plus récemment en Gaule, étaient plus guerriers et plus sauvages que les autres Celtes.

Gaulois et Belges comprenaient environ quatre-vingts peuplades, gentes. Chacune d'elles, établie à demeure sur un territoire bien délimité, avait ses villes, sa constitution, ses magistrats et son indépendance; elle formait un véritable État politique, une nation autonome. C'est à ces petites nations gauloises que la France doit ses premières cités et ses plus anciennes divisions géographiques : elles sont l'origine de nos provinces, de nos pays et de nos grandes villes, qui pour la plupart conservent encore le nom de ces peuplades

Monnaie des Allobroges, chamois et roue |

Monnaie Allobroges, (hippocampe) |

Les principales étaient les Bituriges, Bituriges (Bourges et le Berry), les Éduens, Aedui (Autun), les Arvernes, Arverni (Auvergne), les Séquanes, Sequani (Besançon), les Helvètes, Helvetii (Suisse), au centre de la Gaule; au Nord-Est, les Rèmes, Remi (Reims), les Trévires, Treveri (Trêves), les Nerviens, Nervii (Hainaut); au Sud-Ouest, les Santons, Santones (Saintes et Saintonge), les Pictons, Pictones (Poitiers et Poitou).

|

Monnaie d'or attribuée aux Arvernes (1)

La petite peuplade des Parisiens, Parisii, fort peu importante en ce temps-là, avait pour principale ville Lutèce, Lutetia, dans une île de la Seine : plus tard, Lutèce prendra le nom de Paris.

(1) Tête d'homme laurée ; au revers, guerrier sur un char.

peuple qui l'a habitée. Au Sud, les Volques, Volcœ, s'étendaient des Pyrénées au Rhône; les Allobroges, Allobroges, du Rhône aux Alpes. Au Nord-Ouest, les nations comprises entre la Loire et la Seine formaient, sous le nom d'Armorique, Armorica, une confédération particulière. Les autres peuplades se groupaient d'ordinaire autour des États les plus forts, comme les Arvernes, les Eduens ou les Séquanes, et ces ligues étaient en lutte incessante l'une contre l'autre. Comme il n'y avait aucune nation assez puissante pour imposer longtemps sa suprématie à ses voisines et à ses rivales, la Gaule était, au IIème siècle, en pleine anarchie.

4. Institutions politiques. — L'anarchie se retrouvait à l'intérieur de chacun de ces petits Etats. Les querelles politiques y maintenaient la discorde dans les villes, dans les campagnes, dans les familles même. Le gouvernement était à peu près partout aristocratique ; le pouvoir appartenait à un sénat nombreux, composé sans doute des hommes les plus riches et les plus influents, il élisait un chef suprême, annuel ou viager, qui s'appelait assez souvent, semble-t-il, « le juge », vergobret en gaulois. Ce magistrat avait à peu près les mêmes droits que les premiers consuls de Rome, qui, eux aussi, s'étaient nommés des juges, judices.

Dans beaucoup de peuplades il s'était formé un parti démocratique autour de quelques chefs plus riches et plus ambitieux : ce parti tenait l'aristocratie en échec et amenait parfois la création d'une royauté populaire. Toutes les nations gauloises se trouvaient dans un état de crise et de formation politique assez semblable à celui qui précéda, à Rome et à Athènes, l'établissement définitif du régime républicain. La puissance effective était partout entre les mains de quelques nobles, riches en terres et en clients.

5. Les druides. — Le clergé était, avec la noblesse, la classe dominante. La Gaule possédait un corps de prêtres appelés « druides », qui tenaient la première place dans la vie publique et sociale des nations. Les druides dirigeaient la religion officielle et le culte privé. Ils instruisaient la jeunesse et lui apprenaient, nous dit César, « le cours des astres, la grandeur du monde et des terres, la force et la puissance des dieux. Ils lui enseignaient surtout que l'âme ne meurt point, mais qu'après la mort elle passe d'un corps à un autre ». L'enseignement était donné sous forme de longs poèmes, qu'ils n'écrivaient jamais et que l'on se transmettait par la parole à travers les âges. Les druides étaient aussi une grande puissance politique. Chaque année, ils tenaient, au centre de la Gaule, dans le pays de Chartres, de véritables assises, où ils jugeaient de tous les procès publics et privés. Contre ceux qui ne répondaient pas à leur appel, ils lançaient des sentences d'excommunication, ce qui était, pour les Gaulois, le plus redoutable des châtiments.

Cette domination du clergé a frappé beaucoup tous les écrivains anciens qui se sont occupés de la Gaule. Il n'y avait à ce moment rien de semblable dans le monde grec ou romain. L'Orient seul offrait, en Egypte ou en Chaldée, une caste sacerdotale aussi puissante que celle des druides. Aussi les Romains disaient-ils volontiers que les Gaulois étaient «la plus superstitieuse des nations», ne se rappelant pas que leurs ancêtres avaient également mérité ce reproche.

6. Les dieux. — La religion présentait le même morcellement, la même absence d'unité que la société politique. Comme dans le culte primitif de la Grèce et de l'Italie, les dieux abondaient en Gaule. C'étaient surtout des divinités locales, dont l'adoration était limitée à un canton ou à une bourgade. Chaque cité avait son dieu, qui était d'ordinaire le dieu de la source qui l'arrosait ou de la montagne sur laquelle elle était bâtie. On adorait à Nimes la fontaine Nemausus, l'Yonne, Icaunis, à Auxerre, la Seine, Sequana, à la source du fleuve, Dumias au Puy de Dôme, la fontaine Divona à Bordeaux, la déesse Arduenna dans les Ardennes, le dieu Vosegus dans les Vosges, le dieu fluvial Vasio à Vaison, et bien d'autres. C'étaient ces divinités des sources et des bois qui étaient l'objet de la plus ardente dévotion : c'est la plus ancienne religion de nos ancêtres, et c'est celle qui a le plus longtemps duré.

Cependant, au-dessus des innombrables divinités locales, quelques grands dieux commençaient à s'élever, représentant les forces éternelles de la nature ou les grands principes de la vie humaine. Les Gaulois les appelaient Teutates, Esus, Taranis : les Romains nous apprennent qu'ils ressemblaient aux plus hautes divinités de leur religion, et la ressemblance paraissait même si grande qu'ils n'appelaient jamais les dieux gaulois que des noms latins de Jupiter, Mercure ou Mars. « Mercure, dit Jules César, est le principal dieu. C'est de lui qu'il y a le plus d'images; c'est lui, à ce que croient les Gaulois (et remarquons que les Romains et les Grecs ne croyaient pas autre chose), c'est lui qui a inventé les arts, qui préside au commerce, protège les routes, fait gagner de l'argent. Puis viennent Apollon, qui écarte les maladies, Minerve, l'éducatrice des artistes et des travailleurs, Jupiter, le roi du ciel, Mars, le chef de guerre. » Dans la pensée de César, le panthéon gaulois ne différait pas du panthéon classique des Grecs et des Romains.

7. — Mais c'étaient les croyances populaires des Gaulois qui étonnaient le plus les Latins. On racontait mille choses étranges sur les pratiques superstitieuses, les sortilèges, les amulettes, les charmes auxquels les druides, disait-on, habituaient la Gaule : les Romains du temps de César oubliaient un peu que les mêmes dévolions populaires s'étaient rencontrées dans l'ancienne Italie.

Deux surtout excitaient rétonnement, celle de « l'œuf de serpent» et celle du «gui de chêne». — «Durant l'été, raconte Pline le Naturaliste, on voit se rassembler dans certaines cavernes de la Gaule des serpents sans nombre qui se mêlent, s'entrelacent et, avec leur salive, jointe à l'écume qui suinte de leur peau, produisent une espèce d'œuf. Lorsqu'il est parfait, ils l'élèvent et le soutiennent en l'air par leurs sifflements; c'est alors qu'il faut s'en emparer, avant qu'il ait louché la terre. Un homme aposté à cet effet s'élance, reçoit l'œuf dans un linge, saute sur un cheval qui l'attend, et s'éloigne à toute bride, car les serpents le poursuivent jusqu'à ce qu'il ait mis une rivière entre eux et lui. » L'œuf de serpent servait, croyait-on, à faire gagner les procès et à se faire bien voir des rois et des puissants. — Le gui de chêne guérissait de toutes les maladies; on l'appelait le « guérit-tout », omnia sanans. Mais, pour qu'il fût efficace, il fallait le cueillir suivant les rites : « Le prêtre, dit encore Pline, est vêtu d'une robe blanche, il tient une faucille d'or : c'est ainsi qu'il monte sur l'arbre, coupe le gui, qui doit être reçu dans une saie blanche. Alors ont lieu les prières et les sacrifices. » L'œuf de serpent était un talisman, le gui de chêne une panacée. — Le chêne était au reste l'arbre religieux par excellence aux yeux des druides et des Gaulois, comme il le fut dans les temps les plus anciens de la Grèce et de l'Italie, et la superstilion qui s'attachait au gui peut aisément se retrouver dans les religions primitives ou les croyances populaires de beaucoup de nalions antiques.

Notre imagination se représente volontiers les druides au fond des bois et dans de vastes clairières, immolant des victimes et accomplissant leurs sacrifices sur de grands monuments en pierre brute, isolés, tristes et nus; il est resté bon nombre de ces monuments par toute la France, en Bretagne surtout : les dolmens, en forme de table, les menhirs qui se dressent, isolés, comme des obélisques; les alignements et les cromlechs, gigantesques rangées de pierres plantées dans le sol. Nous sommes même habitués à appeler

ces monuments des « pierres druidiques ». Mais tout cela n'est que légende et poésie. Ces pierres n'ont en réalité aucun rapport avec la religion des druides :

Le roi des menhirs de loch Maria Kher (restitution).

Le roi des menhirs de loch Maria Kher (restitution).

la tadition qui s'est formé à leur propros n'a rien d'historique et il est fort douteux qu'un druide ait jamais sacrifié sur un dolmen ou prié dans l'enceinte d'un cromlech. Ce sont, selon toute vraissemblance, des ruines de tombeaux ou des "pierres de

Aligements de Carnac

souvenir », destinées à recueillir les cendres des morts ou à perpétuer la mémoire des hommes disparus. Il s'en trouve de semblables en Afrique, en Orient, dans le monde entier : ce sont là des formes de sépulcres ou de monuments qui ont été également naturelles à tous les peuples primitifs.

8. Caractère des Gaulois. — A ces Gaulois dont ils raillaient la superstition, les anciens reconnurent cependant deux grandes qualités : le courage et l'éloquence. On disait couramment à Rome qu'il y avait deux arts où ils étaient passés maîtres, l'art de se battu et celui de bien parler. « II y a deux choses, disait Caton l'Ancien, qu'ambitionné la Gaule par-dessus tout : le métier de la guerre et l'habileté de la parole », rem militarem et argute loqui. Ils ont conservé, jusqu'à la fin du monde ancien, ce double renom, et leurs descendants, les Français d'aujourd'hui, méritent encore l'éloge que faisait d'eux un géographe grec : « Le caractère commun de toute la race gauloise, dit Strabon d'après le philosophe Posidonius, c'est qu'elle est irritable et folle de guerre, prompte au combat; du reste, simple et sans malignité. Si on les irrite, ils marchent ensemble droit à l'ennemi, et l'attaquent de front, sans s'informer d'autre chose. Aussi, par la ruse, on en vient aisément à bout; on les attire au combat quand on veut, où l'on veut, peu importent les motifs; ils sont toujours prêts, n'eussent-ils d'autre arme que leur force et leur audace. Toutefois, par la persuasion, ils se laissent amener sans peine aux choses utiles ; ils sont susceptibles de culture et d'instruction littéraire. Forts de leur haute taille et de leur nombre, ils s'assemblent aisément en grande foule, simples qu'ils sont et spontanés, et prennent volontiers en main la cause de celui qu'on opprime. »

" Peuples de guerre et de bruit, dit Michelet dans un passage célèbre, ils courent le monde l'épée à la main, moins, ce semble, par avidité que par un vague et vain désir de voir, de savoir, d'agir.

Dolmen près de Carnac

De grands corps mous, blancs et blonds ; de l'élan, peu de forces et d'haleine ; jovialité féroce, espoir immense ; vains, n'ayant jamais rencontré qui tint devant eux...ce sont les enfants du monde naissant."

9. Progrès de la civilisation et de l'unité. — Mais ce sont des enfants qui veulent apprendre. Les anciens ont souvent fait ressortir cette éternelle curiosité de la race gauloise, « la plus sympathique et la plus perfectible des races humaines ». dit encore Michelet. On citait d'eux un trait singulier : quand un étranger venait chez eux, ils le gardaient, le forçaient à parler, à leur raconter les choses des pays lointains. Dès qu'ils furent mis en contact avec les Grecs, ceux de Macédoine ou les Phocéens établis à Marseille, ils se laissèrent gagner peu à peu par la civilisation méditerranéenne.lls apprirent la culture de l'olivier et de la vigne; ils remplacèrent par le vin le lait et la bière, leurs boissons ordinaires. Ils frappèrent des pièces à l'imitation des monnaies de la Grèce et copièrent les statues de ses divinités.

| Tétradrachme de Philippe | Imitation gauloise de cette même monnaie (1) |

|

|

Leurs grands dieux se transformèrent sur le type des dieux voisins, plus élégants et plus visibles, et en particulier sur le modèle de cet Hermès on de ce Mercure, dont les négociants de Marseille devaient leur parler sans cesse et leur montrer les curieuses images.

(1) Remarquez, au revers, la façon incohérente dont le monnayeur a groupé les différents traits de la légende grecque.

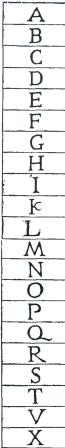

Aux grands monuments informes de l'âge primitif, aux dolmens, aux menhirs, succédèrent des stèles soigneusement dégrossies et ornées bientôt de naïves sculptures. Les Grecs enseignèrent aux Celtes à écrire, le premier alphabet gaulois fut composé de lettres grecques. Peut-être même la philosophie hellénique s'insinua-t-elle dans les dogmes enseignés par les druides, et il ne serait pas impossible d'y trouver un écho lointain de l'enseignement de Pythagore.

|

|

| Tétradrachme de Thasos | Imitation gauloise de cette même monnaie |

Tout concourait donc à développer en Gaule la culture gréco-romaine. Les Gaulois appartenaient d'ailleurs, comme les Hellènes et les Latins, à la grande race indo-européenne ; peut-être même étaient-ils plus proches parents d'eux que les Germains et les autres nations barbares. Leur langue avait quelques affinités avec la langue grecque. Leur religion, leurs dieux et leurs superstitions ne différaient pas sensiblement des vieilles croyances de l'Italie ou de l'Hellade, leur constitution ressemblait aux constitutions primitives de toutes les cités du monde méditerranéen. Entre Gaulois, Grecs et Romains, il y avait des différences d'âge; il n'y avait pas des oppositions de nature.

En même temps, la Gaule, malgré son état d'anarchie, tendait à l'unité. Les Gaulois en occupaient les trois quarts, ils en tenaient le massif central et là étaient leurs nations les plus puissantes, les Bituriges, les Arvernes, les Éduens. Ils avaient, en dépit de leurs divisions, la conscience d'une origine commune et les mêmes souvenirs de leurs exploits d'autrefois. Les ligues que les principales peuplades formaient pour établir leur suprématie, montrent au moins un besoin de groupement et le désir de l'union. Peut-être la Gaule possédait-elle déjà de grandes assemblées politiques où se réunissaient les représentants de toutes les nations. Il y avait en tout cas de ces conseils généraux pour les affaires religieuses, conseils présidés par les druides. Le clergé commençait l'unité religieuse : la Gaule avait de grands dieux communs, précurseurs de l'unité politique.

|

|

|---|

Monument d'Entremont (Musée d'Aix, 1er siècle avant notre ère.)

Certes elle ne formait pas plus un État que l'Italie avant la conquête romaine, que la Grèce de l'indépendance. D'unité semblable nous ne trouverions d'exemple dans aucune contrée du monde ancien. Mais, plus que l'Italie et plus que la Grèce, elle était destinée par la nature à devenir rapidement une nation compacte, à former une seule patrie, nulle contrée n'avait une structure si harmonieuse, un organisme si parfait; les anciens admiraient la Gaule comme ils eussent fait d'une œuvre d'art, et l'on ne peut mieux la juger qu'en résumant ce que disait d'elle le géographe Strabon : «II semble qu'une Providence a élevé ces chaînes de montagnes, rapproché ces mers, tracé et dirigé le cours de tous ces fleuves, pour faire un jour de la Gaule le lieu le plus florissant du monde ».

Buste de Grézan (1). Musée de Nîmes.

Buste de Grézan (1). Musée de Nîmes.

(1) Monument récemment trouvé à Grézau, près de Nîmes, et qui parait appartenir au IIIème ou au IIème siècle avant notre ère. C'est peut-être la plus ancienne sculpture connue d'origine indigène.

CHAPITRE II

LA CONQUÊTE ROMAINE

1. Phéniciens et Grecs. — La civilisation et l'unité allaient être rapidement données à la Gaule par les deux grandes nations du monde antique, les Grecs et les Romains. Nous ne parlons pas des Phéniciens : des légendes les prornenaient un peu partout dans le midi et l'orient de la Gaule, et il n'est pas douteux qu'ils n'aient fondé quelques comptoirs isolés sur les rivages de la Méditerranée, par exemple à Marseille et à Monaco. Mais ils n'ont laissé aucune trace durable de leur séjour en Gaule, et ils ont cédé de bonne heure la place aux négociants grecs.

Les Phocéens, venus de l'Asie Mineure, s'établirent à Marseille vers l'an 600 avant notre ère. Marseille, Massilia, donna naissance à son tour à Nice, Antibes, Tauroentuni (près de la Ciotat), Agde. Elle étendit ses domaines et multiplia ses comptoirs même dans la vallée du Rhône, et elle sut presque toujours vivre en très bonne intelligence avec les Gaulois, sinon avec les Ligures. De la colonie phocéenne partaient sans cesse des caravanes de marchands et de banquiers pour se rendre dans les trois grandes vallées de la Gaule océanienne. Elles descendaient la Garonne jusqu'à Bordeaux, la Loire jusqu'à Nantes, la Seine jusqu'à Rouen :

des Grecs allaient s'embarquer dans ces bourgades, pour commercer avec les îles Britanniques. En même temps, la civilisation grecque, soit par la vallée du Rhône, soit par celle du Danube , rayonnait sur tout le monde gaulois, lorsque les Romains arrivèrent pour compléter et achever son œuvre.

2. La première province romaine. — Ce sont les Grecs qui les ont introduits dans notre pays. Marseille avait été de tout temps l'alliée de Rome. Dès l'année 155, inquiétée par les peuplades ligures qui l'avoisinaient, elle appela les Romains à son secours. Trente ans pins tard, vers 125, elle eut recours à eux une seconde fois; mais dès lors ils ne quitteront plus le sol gaulois.

Drachme de Marseille (1).

Drachme de Marseille (1).

Il y eut, de 124 à 118. une série de campagnes contre les Ligures, les Allobroges, les Arvernes surtout; une grande victoire fut remportée, près du Rhône, sur le roi de ce dernier peuple, Bituit : on dit que cent vingt mille Gaulois périrent dans la bataille.

Ces combats heureux donnèrent aux Romains la suprématie sur tout le pays compris entre les Cévennes et les Alpes, de Toulouse à Genève et à Nice. Ils en firent une province de l'empire sous le nom de Gaule Transalpine. Leur principale ville fut Narbonne, où ils envoyèrent une colonie. Toulouse, Aix (Aquae Sextiae) étaient les autres places importantes de leur domination. Toutefois les Romains laissèrent aux Marseillais un très grand domaine entre le Rhône, la Durance et les Alpes Maritimes.

(1) Tête de déesse; au revers, lion, avec légende.

En même temps, ils préparèrent la voie à leur influence dans le reste de la Gaule. La plus civilisée des peuplades de la Celtique était celle des Éduens. Ils reçurent le litre glorieux d'alliés et d' « amis du peuple romain » et ils appelèrent les Romains du nom de « frères ».

3. Le rôle des Romains en Gaule. — L'empire de Rome valut bientôt à la Gaule du Midi un premier bienfait. Il la sauva de la terrible invasion des Cimbres et des Teutons. Le consul Marius écrasa les Teutons dans une grande bataille livrée près d'Aix, l'an 102. Ce fut la première des invasions germaniques qui devaient désoler notre pays jusqu'au Vème siècle, et Rome montra, au lendemain même de son arrivée, quel allait être son rôle chez les Gaulois : leur donner un pouvoir assez fort pour les défendre contre les envahisseurs germains.

Un général romain, Cérialis, le dit un jour à des Gaulois mécontents de Rome : « Les mêmes motifs de passer en Gaule subsistent toujours pour les Germains : l'amour du plaisir et celui de l'argent, et le désir de changer de lieu; on les verra toujours, quillant leurs solitudes et leurs marécages, se jeter sur ces Gaules si fertiles pour asservir vos champs et vos personnes ». Et, faisant allusion aux motifs qui appelèrent Jules César en Gaule, Cérialis disait « Lorsque les généraux de Rome entrèrent sur votre territoire, ce ne fut point par esprit de cupidité. Ils y vinrent à la prière de vos ancêtres, que fatiguaient de meurtrières dissensions, et parce que les Germains avaient réduit indistinctement à l'esclavage alliés et ennemis. Je ne parlerai point de tous nos combats contre les Cimbres et les Teutons, des grands exploits de nos armées et du succès de nos guerres avec les Germains; ils sont assez connus. Si nous nous sommes fixés sur le Rhin, ce n'a pas été pour proléger l'Italie, mais c'est pour veiller à ce qu'un nouvel Arioviste ne s'élevât pas sur vos têtes. »

4. L'état de la Gaule romaine sous la République.

Toutefois, si Rome sut bien défendre sa nouvelle province contre les barbares, elle ne chercha pas tout de suite à faire l'éducation des habitants et à développer la richesse du sol. Narbonne devint sans doute le centre d'un trafic très important; le pays fut rempli de négociants et de banquiers italiens, qui se répandirent même de là dans la Gaule indépendante; il y eut un gouverneur, qui avait le titre de « propreteur ».

Mais tout ce monde d'étrangers, plus avides encore qu'ambitieux, traitèrent la Gaule en pays conquis : ils l'exploitèrent, mais pour leur compte, pillant les temples, ruinant les riches, spéculant sur les biens des villes, multipliant les impôts. Un des propréteurs, Fontéius, se rendit par ses déprédations aussi célèbre en Transalpine que Verres le fut en Sicile. Les peuples de la Gaule envoyèrent à Rome une députation pour accuser leur gouverneur : défendu par Cicéron (en 69 av. J.-C.), Fontéius fut sans doute absous. Un de ses successeurs, Calpurnius Pison, se rendit coupable des mêmes excès : il fut l'objet d'une semblable accusation, mais il trouva le même défenseur et fut également renvoyé absous (en 67). Si la république romaine avait vécu, la Gaule n'aurait peut-être jamais atteint le degré de prospérité auquel elle arrivera sous l'empire; en tout cas, Rome n'y serait jamais devenue respectée et populaire.

5. L'intervention de César en Gaule. — C'est du reste la Gaule qui fut le point de départ de l'empire, car c'est dans la conquête de ce pays que le vrai fondateur du régime impérial, Jules César, trouva la puissance, l'armée et la gloire qui lui permirent de renverser les lois de son pays.

C'est en qualité de proconsul des Gaules Transalpine et Cisalpine qu'il commença, en 58, la conquête de la Gaule propre. Sans doute, il y avait songé depuis longtemps dans ses rêves ambitieux; car, de toutes les grandes contrées que touchaient au monde romain, la Gaule était la plus célèbre par la gloire de son passé, la bravoure de ses hommes, la richesse de son sol. De plus, l'occasion semblait y appeler César : le moment était propice pour lui de paraître en Gaule, plutôt comme libérateur que comme conquérant, et d'y affirmer la politique que Rome y avait prise dès le début. Les Suaves, puissante nation germaine, avaient franchi le Rhin et dominaient l'est du pays. Leur roi Arioviste parlait couramment de « sa Gaule ». Les Eduens, alliés de Rome, réclamèrent alors le secours de César, jouant au centre de la Gaule le même rôle que les Marseillais au Sud.

Une première campagne délivra la Gaule des Germains. Il est à croire que c'en était fait d'elle, faute d'unité et d'union, si les Romains n'étaient venus à temps pour la secourir, et qu'elle serait tombée sous l'empire des barbares. «Il arrivera nécessairement, disait un Gaulois en implorant le secours de César, qu'en peu d'années tous les Gaulois seront chassés de la Gaule, et que tous les Germains auront passé le Rhin ; car le sol de la Germanie et celui de la Gaule ne peuvent se comparer non plus que la manière de vivre des habitants. Si le peuple romain ne vient à notre secours, il ne nous restera d'autre parti à prendre que d'émigrer, d'aller chercher loin des Germains d'autres demeures, une autre patrie, et de tenter les chances d'une meilleure fortune. »

La Gaule divisée n'avait plus que le choix entre les deux dominations. En la débarrassant des Germains, même au prix de sa liberté, Rome l'a préservée de la barbarie et a peut-être sauvé sa race et son existence historique.

Episode de la guerre des Gaules (Bas-relief du mausolée des Jules à Saint Rémy, époque d'Auguste.)

Episode de la guerre des Gaules (Bas-relief du mausolée des Jules à Saint Rémy, époque d'Auguste.)

Mais, une fois les Germains écartés, Jules César resta et commença la conquête pour son propre compte, plus encore peut-être que pour le compte de Rome. Pendant cinq ans, de 58 à 53, il soumit peu à peu tout le pays entre le Rhin et les Pyrénées; il ne se heurta guère qu'à des résistances régionales et fut en partie aidé par les dissensions locales et les rivalités entre peuples. Quelques-unes de ces nations se montrèrent dès le début des alliés sincéres des armes romaines : les Rèmes leur ouvrirent la Belgique comme les Eduens les avaient entrainées en Celtique.

Episode de la guerre des Gaules (Bas-relief du mausolée des Jules à Saint Rémy, époque d'Auguste.)

Episode de la guerre des Gaules (Bas-relief du mausolée des Jules à Saint Rémy, époque d'Auguste.)

6. La guerre de l'indépendance : Vercingétorix.- Mais en 52, sous la direction de l'Arverne Vercingétorix, la Gaule entière se leva. Une seconde fois l'Arvernie fournit à Rome le plus redoutable de ses adversaires gaulois. C'était un jeune homme, riche et populaire, de haute condition. Il était d'ailleurs désigné pour le rôle de chef dans la lutte suprême : son père, tout-puissant chez les Arvernes, avait exercé sur toute la Gaule une sorte de suprématie politique. A la tête d'une troupe d'amis et de fidèles, Vercingélorix va de ville en ville, invoquant le nom de ses ancêtres, les glorieux souvenirs des conquêtes gauloises, et rappelant à tous le devoir de s'armer pour la a patrie. Ses paroles, son exemple, son action décidèrent enfin le pays à une action commune. Des extrémités de l'Armorique aux bords de la Marne, de la Garonne aux monts d'Auvergne, toutes les cités envoyèrent à Vercingétorix des soldats et des chevaux et lui confièrent le commandement suprême. César dut reconnaître cette fois le merveilleux accord de la Gaule pour ressaisir son indépendance.

Monnaie de Vercingétorix (1)

Monnaie de Vercingétorix (1)

« II y eut alors chez les Gaulois, dit-il, une telle ardeur unanime pour reconquérir la liberté et pour ressaisir l'ancienne gloire militaire de leur race, que même les anciens amis de Rome oublièrent les bienfaits qu'ils avaient reçus d'elle et que tous, de toutes les forces de leur âme et de toutes leurs ressources matérielles, ne songèrent plus qu'à se battre. »

Toutefois, il fallut céder devant la ténacité du proconsul et la solidité des légions romaines. Des combats acharnés se livrèrent à Avaricum (Bourges), à Gergovie en Auvergne, à Alésia dans la Côte-d'Or.

1. Cabinet des médailles. Elle représente peut-être le portrait idéalisé du chef; légende : Vercingétorix.

Vercingétorix dut s'avouer vaincu.

Gergovie

Gergovie

" Si le nombre des hommes et leur courage, dit Fustel de Coulanges, avaient suffi pour être vainqueur, Vercingétorix l'aurait été. Vaincu, il tomba en homme de coeur." "Vercingétorix, raconte Plutarque, avait été l'âme de toute cette guerre. Il se couvrit de ses plus belles armes et sortit d'Alésia sur un cheval magnifiquement paré ; il le fit caracoler autour de César, qui était assis sur son tribunal; puis il mit pied à terre, se dépouilla de ses armes et alla s'asseoir aux pieds du proconsul. Il se tint ainsi en silence. César le remit en garde à des soldats et le réserva pour son triomphe."

Alésia (Alise-Sainte-Reine)

Alésia (Alise-Sainte-Reine)

II y eut, en 51, un dernier soulèvement et une résistance obstinée de la ville d'Uxellodunum, chez les Cadurques. Mais, à partir de l'an 50, sauf des révoltes isolées, toute la Gaule se déclara soumise.

7. Le patriotisme gaulois. — De toutes les contrées qui ont formé l'empire romain, aucune n'a été plus vite réduite que la Gaule. Ce sont les Romains eux-mêmes qui l'ont remarqué et répélé. Est-ce à dire que le patriotisme lui a manqué? Certains partis politiques et certaines villes ont été favorables aux Romains; mais la même désertion s'est produite en Grèce aux temps de l'invasion des Perses et des guerres contre la Macédoine et contre Rome; on la retrouve encore en Italie lors des luttes pour l'indépendance; elle se rencontre sans cesse dans les États du monde ancien, où les passions politiques ont toujours tenu en échec les intérêts nationaux.

La résistance de la Gaule a été plus courte que celle de l'Espagne; mais elle a été plus générale, elle s'est vite centralisée, elle a pris rapidement ce caractère d'unité que nécessitait la structure du pays et que provoquaient les instincts de la race. Devenue compacte, elle a pu être brisée d'un seul coup. Pour être courte, elle n'en fut pas moins intense. Songeons que la Gaule a eu affaire au plus grand capitaine des temps anciens, que ses légions ne l'ont pas quittée pendant huit ans, qu'il l'a parcourue, pillée, piélinée, sans une minute de répit. Songeons surtout à l'état où il l'a laissée : "Qu'on se représente, dit un écrivain romain, un malade, pâle, décharné, défiguré par une longue fièvre brûlante qui a tari son sang et abattu sa force pour ne lui laisser qu'une soif importune et qu'il ne peut satisfaire. Voilà l'image de la Gaule épuisée et domptée par César d'autant plus altérée de la soif ardente de sa liberté perdue que ce bien précieux semble lui échapper pour jamais. De là, la perte de l'espérance même." César nous apprend Plutarque avait pris de force plus de huit cents villes, soumis plus de trois cents nations, combattu en divers temps contre trois millions d'hommes, sur lesquels un million périt en bataille rangée et un million fut réduit en captivité.

Monnaie de Vercingétorix (1), grossie au quintuple.

Monnaie de Vercingétorix (1), grossie au quintuple.

" A l'étendue des souffrances, on devine l'énergie de la lutte : on peut affirmer que les Gaulois n'ont jamais montré, dans Alésia, moins d'union et de patriotisme que les Espagnols à Numance ou les Grecs à Salamines.

(1) Collection Changarnier à Beaune, légende : VERCINGETORIXIS. De toute les pièces au nom du chef, c'est peut être celle qui représente le plus exactement ses traits.

CHAPITRE III

LA GAULE SOUMISE ET FIDÈLE A ROME

1. Les premiers jours de la soumission. — L'empereur Claude sollicitait un jour du sénat romain, pour les premiers d'entre les Gaulois, le privilège de devenir sénateurs. Le principal mérite qu'il reconnaissait aux Gaulois était celui de la fidélité : « Il faut considérer, Pères Conscrits, que ce pays, qui a fatigué le dieu Jules par dix années de guerre, a compensé ces dix années par un siècle d'immuable fidélité, d'une soumission éprouvée au delà de tout ce qu'on peut dire et cette soumission ne s'est point démentie dans les temps les plus troublés de notre histoire ».

Dès le lendemain de la conquête, les Gaulois avaient, en effet, montré qu'ils l'acceptaient de bonne grâce. Jules César trouva chez eux quelques-uns de ses meilleurs soldats : la Gaule aida son vainqueur à fonder l'empire. Il avait près de lui une légion composée exclusivement de soldats levés en Gaule : il l'appelait « la légion des Alouettes », Alaudae, du nom de l'oiseau cher à la nation celtique. On lui reprocha d'avoir fait entrer des Gaulois dans le sénat. Quand il triompha, les soldats le plaisantaient en l'appelant « l'ami des Gaulois ». Ses ennemis disaient hautement qu'à force de vivre au milieu des Gaulois, César était devenu Gaulois lui-même: « Du haut des Alpes, il a déchaîné la furie celtique. Cette race, c'est lui qui l'a soulevée et qui la conduit; des bords de l'Océan et du Rhin, elle accourt sous ses drapeaux : il lui a promis le pillage de Rome. » " Adieu l'urbanité romaine! s'écriait tristement Cicéron; adieu la fine et élégante plaisanterie! la braie gauloise a envahi nos tribunes."

Par un bizarre revirement, le vainqueur de la Gaule était devenu le chef des Gaulois. Il semble que les malheurs de la guerre n'aient point empêché la sympathie de naître entre les Celtes et leur conquérant : ils ont dû aimer son intelligence ouverte, son esprit aux vastes espérances, son humeur facile, son tempérament éveillé et nerveux, et César de son côté a pu, en les étudiant, retrouver dans leur nature ses propres qualités.

Les Gaulois purent, dès les premiers jours de la domination romaine, en apprécier les bienfaits : dans leur pays désormais tranquille l'ère de la conquête apparut, comme l'ère de la prospérité. « Voyez cette Gaule, disait Marc-Antoine dans son panégyrique de César, cette Gaule qui nous envoya de si redoutables ennemis : elle est aujourd'hui cultivée comme l'Italie. Des communications nombreuses et sûres sont ouvertes d'une frontière à l'autre : la navigation est libre et animée jusque sur l'Océan. »

2. La Gaule sous Auguste et Tibère; la famille de Drusus (30 av.-37 ap. J.-C.). — Le gouvernement, des deux premiers successeurs de César, Auguste et Tibère, fut assurément moins agréable aux Gaulois. Leur politique froide, étroite, strictement attachée aux intérêts romains, n'était pas de nature à leur gagner les cœurs. Il y eut quelques séditions sous le règne d'Auguste, mais toutes locales, soit en Aquitaine, soit dans le Nord-Est.

Combat entre les Gaulois de Sacrovir et les Romains. (bas-relief de l'Arc d'Orange, époque de Tibère)

Combat entre les Gaulois de Sacrovir et les Romains. (bas-relief de l'Arc d'Orange, époque de Tibère)

Une révolte plus importante éclata sous Tibère, en l'an 21 : elle eut pour chefs le Trévire Florus et l'Eduen Sacrovir mais elle fut aisément réprimée : ce ne fut en aucune manière un soulèvement national. Même en ce temps-là les Romains n'avaient pas besoin, pour contenir les Gaules, d'un grand nombre de soldats. Un millier d'hommes suffisaient pour habituer à l'obéissance leurs douze cents bourgades.

Les villes gauloises s'étaient dès lors mises à travailler sous la loi romaine. Les premières années du règne d'Auguste avaient vu commencer leur transformation. Toutes les villes de la Gaule du Midi, la Narbonnaise, étaient déjà décorées de somptueux édifices. Partout ailleurs, la langue, les arts et les usages de Rome avaient également pénétré. Dès les temps d'Auguste et de Tibère, des inscriptions latines furent gravées dans presque toutes les cités d'entre Rhin et Pyrénées : la langue en est aussi correcte, la gravure aussi pure, l'apparence presque aussi régulière que celles des inscriptions contemporaines de Rome et de l'Italie. C'est sous le règne de Tibère que la corporation des bateliers de la Seine, nautae Parisiaci, élève à Paris un monument au grand dieu romain du Capitole, « Jupiter Très Bon et Très Grand ».

D'ailleurs, en ce moment, la domination romaine rendait à la Gaule un service signalé. Les campagnes de Drusus et de son fils Germanicus au delà du Rhin lui assuraient enfin la sécurité; le péril de l'invasion germanique était pour longtemps écarté. Aussi ces deux vaillants princes, plus aimés des Gaulois que ne le furent Auguste et Tibère, contribuèrent infiniment plus que leurs deux empereurs à consolider au delà des Alpes le régime impérial et l'œuvre romaine. A cet égard, ils furent en Gaule les vrais héritiers de Jules César; c'était sa politique qu'ils continuaient : ils fortifiaient contre la Germanie la frontière du Rhin, ils prenaient la revanche de la Gaule sur Arioviste.

En même temps, Drusus lui donnait une capitale, Lyon : c'est là que, l'an 12 avant notre ère, se réunirent les délégués de toutes les villes de la Gaule conquise par César ; elle arrivait ainsi, sous les lois de Rome, à cette unité politique qu'elle avait jusque-là connue si rarement.

Dans leurs rapports avec les Gaulois, Drusus et Germanicus maintenaient la tradition de César. Actifs, intelligents et affables, ils vivaient au milieu des provinciaux, cherchaient à gagner leur sympathie, ne cachaient point celle qu'ils éprouvaient pour eux. La famille de Drusus trouvait ainsi le plus sûr moyen de concilier la souveraineté de Rome et l'amour-propre gaulois. Aussi est-elle demeurée longtemps populaire dans nos pays, et de différents côtés des monuments s'élevèrent en son honneur.

3. Caligula et Claude (37-54 ap. J.-G.). — Ce fut sous les deux empereurs de la famille de Drusus, Caius Caligula et Claude, que la Gaule fut le plus prospère pendant le Ier siècle. C'est alors que l'essor pris par les grandes villes de la Narbonnaise se propagea dans les cités du Nord et de l'Ouest. De grandes constructions s'élèvent à Trêves, à Saintes, des jeux sont fondés à Lyon. Caius, malgré son extravagance, Claude, malgré sa sottise, firent aux Gaulois beaucoup de bien et peu de mal. Le premier aimait à se montrer aux populations de la Gaule et ne se fâchait point trop de leurs railleries. Claude, né à Lyon, s'occupa de très près des affaires de la Gaule. L'aristocratie romaine, qui chargea volontiers d'outrages ces empereurs amis des provinciaux, l'appela « un vrai Gaulois », ainsi qu'elle avait autrefois nommé César.

Il plaida même un jour la cause de ses chères provinces dans un discours prononcé en plein sénat, discours qui nous a été conservé. "Claude, dit M. Duruy, avait deviné ce secret de la grandeur romaine ; en plein sénat, en face de ces nobles qui oubliaient que leur laticlave cachait tant d'Italiens et d'étrangers, il rappela, avec une rare intelligence de l'histoire, comment Rome s'était formée; il montra que la même loi d'extension continue et d'assimilation progressive qui avait fait la fortune de la république devait être le salut de l'empire." La conquête de la Bretagne, sous ce règne, assura la frontière de la Gaule contre toute incursion de pirates et ouvrit un important débouché au commerce du pays. Protégée par les camps de Bretagne et de Germanie, la Gaule cessait d'être un pays frontière et pouvait s'adonner sans retour à de pacifiques travaux.

4. Les révoltes de 69-70. —Mais, pendant l'anarchie qui accompagna la mort de Néron, la Gaule se remua et quelques indices montrèrent que sa fidélité à l'empire n'était pas inébranlable. Deux nations orientales, les Lingons et lesTrévires, se détachèrent de l'empire; un instant même on prononça le nom d' « empire des Gaules »imperium Galliarum, comme au temps des Bituriges et des Arvernes. Mais ce fut peut-être une formule imaginée par les chefs plus encore qu'une espérance conçue par les peuples. Car il n'y eut pas, à beaucoup près, une insurrection générale ni même essentiellement gauloise. Trévires et Lingons reconnurent l'autorité suprême d'un Germain, Civilis : c'étaient des Germains qui faisaient la principale force des révoltés. Ci et là, quelques druides prédisaient la chute de Rome; mais c'était une prophétesse germaine, Velléda, qui inspirait les chefs.

Au surplus, quand la révolte parut un instant triomphante, des députés de toutes les villes gauloises se réunirent d'eux-mêmes à Reims, et là on délibéra librement sur la question de l'indépendance : les discussions eurent lieu à l'écart de toute menace armée, à l'abri même de toute influence. Or la presque unanimité des délégués se déclarèrent pour la fidélité à l'empire, et ce ne fut pas la crainte seule qui les décida, « Julius Auspex, un des chefs rémois, raconte Tacite, exposa la force de Rome et les bienfaits de la paix ; il retint les plus ardents par la crainte, les plus sages en leur rappelant le respect dû aux serments. D'ailleurs, toutes ces villes se jalousaient. On le savait, on craignait les conséquences de leurs rivalités. Si l'on faisait la guerre, qui commanderait ? Qui donnerait le mot d'ordre, ferait prêter serment, prendrait les auspices ? Si l'on était vainqueur, où serait la capitale? Par dégoût de l'avenir, on préféra le présent. L'assemblée écrivit une lettre aux Trévires, les invitant, au nom de toutes les Gaules, à déposer les armes. »

Civilis et ses adhérents, isolés en Gaule, furent battus et le général romain, Cérialis, en s'adressant aux Gaulois domptés, leur rappela dans un discours solennel que leur intérêt national et leur vérilable patriotisme devaient les unir autour de Rome et des héritiers de César contre les Germains et l'émule d'Arioviste. Rome éloignait de la Gaule les deux grands périls de l'indépendance, la barbarie germaine et l'anarchie politique.

5. Le temps de la paix romaine (70-180). — Depuis lors, pendant un siècle, la Gaule jouit d'une paix continue; c'est le temps où régnent à Rome les Flaviens et les Antonins, l'époque la plus prospère pour l'empire, le moment où notre pays fut le plus heureux, le plus calme, le plus laborieux. C'est alors que le sol se transforma, que les villes achevèrent de se construire, que la langue, les mœurs, le bien-être romains pénétrèrent dans nos campagnes les plus reculées. Cent ans durant, la Gaule travailla avec passion, sous la protection des troupes qui stationnaient sur la frontière du Rhin : la Germanie était alors si peu menaçante qu'on réduisit l'effectif du corps chargé de la contenir. Ce siècle fut le vrai temps, le seul temps peut-être, de ce que les auteurs, les monnaies et les lois appellent la « paix romaine », la sécurité romaine », la « félicité romaine », pax romana, securitas, félicitas, pax populi romani.

Assurément, la glorieuse lignée des Antonins fut moins populaire en Gaule que ne l'avait été celle des Césars du Ier siècle; ils étaient plus fidèles que les hommes de la famille de Drusus aux habitudes et aussi aux préjugés du monde gréco-latin, et c'était dans l'aristocratie romaine qu'ils cherchaient surtout leurs amis. Mais, s'ils se montrèrent assez froids pour la nation gauloise, s'ils ne lui accordèrent aucun nouveau privilège politique, ils ne furent point avares de

leurs bienfaits, et surtout de leurs trésors ; ils eurent tous également le souci de la prospérité financière et de l'éclat matériel des cités gauloises. En ce temps s'élevèrent quelques-uns des plus beaux monuments du Midi. Hadrien visita la contrée, s'informant de ses besoins, aidant les villes endettées, méritant le titre que lui donnent ses monnaies, de « restaurateur », de «conservateur des Gaules »

Monnaie d'Hadrien, restaurateur de la Gaule.

Monnaie d'Hadrien, restaurateur de la Gaule.

On a trouvé une trace précieuse du voyage que fit Hadrien dans les Gaules : c'est l'épitaphe de son cheval Borysthène, qui fut enterré à Apt, en Vaucluse, et cette épitaphe, dit-on, a été composée par l'empereur lui-même, qui se piquait d'être poète à ses heures de loisir.

La famille d'Antonin était originaire de Nîmes; le pieux empereur et son père adoptif Hadrien ornèrent la ville de beaux édifices : ce fut une ère glorieuse pour la cité nîmoise, qui put se croire un instant la « Rome des Gaules ». Marc-Aurèle se tint assez à l'écart du monde gaulois : son devoir d'empereur le retint sur les bords du Danube, menacés par les barbares; son âme de philosophe l'attachait aux traditions des peuples helléniques.

6. Le temps de l'anarchie et les empereurs gallo-romains (180-273). — A partir de la mort de Marc-Aurèle, la Gaule commença à être troublée par le brigandage d'abord, puis par les incursions des Germains et les luttes politiques.

En 197, deux prétendants à l'empire, Clodius Albinus et Septime Sévère, se livrèrent une grande bataille près de Lyon ; à la suite de violents combats, la riche métropole des Gaules fut pillée et brûlée et dès ce jour commença pour elle

Lyon une irrémédiable décadence.

Toutefois, la Gaule ne profita point du désordre pour ressaisir une indépendance à jamais oubliée.

Monnaie d'or de Postume, avec la légende : POSTVMVS PIVS AUGustus

Monnaie d'or de Postume, avec la légende : POSTVMVS PIVS AUGustus

Elle ne concevait pas un état de choses autre que le régime romain : comme l'a bien dit M. Lavisse, l'empire romain était pour elle, ainsi que pour le monde entier, beaucoup moins une domination qu'une" façon d'être".

Monnaie de Postume et de Laetianus

Monnaie de Postume et de Laetianus

Vers le milieu du IIIème siècle, au temps que l'on est convenu d'appeler l'anarchie militaire, elle se trouva abandonnée des empereurs de Rome, livrée à elle-même, menacée par de nouvelles invasions germaniques. Alors, sans se

détacher de l'empire, elle se donna des empereurs : Postume, Lélianus, Victorinus, Marius, Tétricus, qui régnèrent l'un après l'autre, de 258 à 273.

Mais ces princes ne firent rien pour réveiller les vieux souvenirs celtiques, tout au plus peut-on constater qu'ils avaient un certain penchant à représenter sur leurs médailles les noms des grandes divinités gallo-romaines.

Monnaie de Victorinus et de Tétricus

Monnaie de Victorinus et de Tétricus

Mais, dans leurs actes officiels, c'est du latin qu'ils se servaient; la langue des inscriptions qu'ils firent graver est le latin, comme celle de leurs monnaies; leurs titres sont ceux des empereurs de Rome, ils s'appellent césars, augustes, consuls. Enfin, leur politique est franchement romaine : c'est le nom romain qu'ils défendent aux frontières contre les barbares ; c'est l'œuvre d'Auguste et d'Hadrien qu'ils continuent dans les cités; c'est la civilisation latine qu'ils patronnent à l'intérieur.

Ce fut d'ailleurs un bienfait pour la Gaule que cette domination. Elle put, pendant quelques années, travailler et prospérer comme aux beaux temps d'Hadrien; les routes furent réparées, de beaux monuments s'élevèrent dans les villes, les barbares furent contenus; le titre de « restaurateur des Gaules » reparut comme épithète des empereurs.

Le monde romain lui-même profita tout entier à cette création d'un empire gaulois. Un historien officiel de la fin du IIIème siècle a caractérisé en ces termes l'œuvre des cinq empereurs gaulois : " Ils ont été les vrais défenseurs du nom romain. C'est, je crois, un décret de la Providence qui a voulu que la Gaule ait eu ses propres empereurs. Sans eux, les Germains franchissaient le Rhin et foulaient le sol romain. Or, en ce temps-là, Perses et Goths étaient répandus dans l'empire : que serait-il arrivé si tous ces barbares s'étaient rejoints? Certes, c'en était fait du nom de l'empire romain."

7. Les empereurs du quatrième siècle (274-395). — La Gaule n'opposa aucune sérieuse résistance aux empereurs Aurélien et Probus qui voulurent reconstituer l'unité de l'empire. Mais les premières années de cette restauration ne lui furent pas favorables. Les Germains reparurent et, pendant quelques mois, furent les vrais maîtres de la Gaule, qu'ils mirent à feu et à sang. Les années 275 et 276 ont été, en particulier, les plus funestes que notre pays ait vues sous la domination romaine. Soixante villes furent détruites, l'œuvre des trois premiers siècles fut presque tout entière anéantie dans la Gaule du Nord et de l'Ouest.

Au IVème siècle, la Gaule jouit d'une paix relative, à la faveur de laquelle elle acheva enfin de devenir romaine. Les écoles s'y multiplièrent; elle eut des orateurs et des poètes, ce fut, dans l'histoire littéraire de Rome, le moment où la Gaule prit le premier rang. Il y eut chez elle un élan inusité de vie intellectuelle, en même temps qu'un dernier regain de luxe et de culture.

Elle fut le plus souvent fidèle aux empereurs de Rome, mais à une condition, c'est qu'ils vécussent au milieu d'elle. Elle créa quelques usurpateurs à l'empire, mais elle s'attacha aux princes qui séjournèrent dans ses provinces et qui surent ainsi flatter son amour-propre national. Maximien, Constance Chlore, Valentinien, Gratien furent sans doute populaires en Gaule. Julien le fut très certainement.

Julien. (Paris, palais des thermes).

Julien. (Paris, palais des thermes).

Son intelligence éveillée, son humeur enjouée, la simplicité de son allure, la séduisante jeunesse de son esprit et de son cœur lui attirèrent toutes les sympathies; la Gaule vit en lui un empereur de son tempérament. « Je me trouvai, écrit Julien, avec des hommes incapables de faire leur cour et de flatter, accoutumés à vivre simplement et librement avec tout le monde. J'avais trop de sympathies pour les Gaulois pour n'en être pas aimé. Leurs biens, leurs personnes, tout était à moi. Combien de fois m'ont-ils forcé d'accepter l'argent qu'ils m'offraient ? Ils me chérissent à l'égal de leurs propres enfants. » Julien nous parle longuement de Paris, qu'il affectionnait comme résidence : car la situation géographique de la ville, au carrefour de grandes vallées fluviales, faisait d'elle le centre naturel de concentration des troupes pour préparer les campagnes contre les Germains, envahisseurs de la Gaule.

Les autres empereurs préférèrent le séjour de Trêves; ils y étaient plus près de la frontière. Trêves fut la vraie capitale militaire de la Gaule à la fin du IVème siècle. Ce fut la clef de la défense de l'empire contre la Germanie. Au moment des grandes invasions, nul pays n'était donc plus romain que la Gaule, nul n'était plus étroilement associé à l'œuvre romaine: c'était le séjour aimé des empereurs, la gloire des lettres latines, le boulevard de Rome et l'ornement de l'empire.

CHAPITRE IV

LES POUVOIRS SOUVERAINS EN GAULE : L'ÉTAT ROMAIN ET L'EMPEREUR

1. Citoyens romains et étrangers. — La Gaule faisait partie d'un vaste État qui s'étendait des bords de l'Océan jusqu'aux rives de l'Euphrate, de celles du Rhin et du Danube jusqu'aux déserts de l'Afrique. Le centre de cet Etat était le bassin de la mer Méditerranée, « notre mer », mare nostrum, disaient les Romains. C'était le long des rivages de cette mer que la conquête romaine s'était peu à peu propagée. C'était elle qui donnait maintenant à l'État romain son unité géographique et sa symétrie extérieure.

Cet Etat s'appelait, du nom du peuple qui l'avait créé et auquel il obéissait, « l'empire romain », imperium populi romani, imperium romanum. Il comprenait deux groupes bien distincts d'habitants : les membres du peuple romain, cives romani, étaient seuls les maîtres, jouissaient seuls, en droit, de la souveraineté politique; les autres peuples compris dans les limites de l'empire, même ceux auxquels on donnait le titre honorifique d' « alliés du peuple romain », n'étaient que de simples sujets, à la discrétion des magistrats de Rome ou de leurs délégués.

En vertu de son droit de conquête, Rome avait en effet, sur ses sujets et sur leurs biens, un pouvoir sans limites : elle était la maîtresse absolue des hommes qui s'étaient soumis à elle et la seule propriétaire du sol qu'elle avait conquis. La formule habituelle par laquelle on se soumettait à son empire le reconnaissait expressément : « Je donne, disait cette formule, ma personne, ma ville, ma terre, l'eau qui y coule, mes dieux termes, mes temples, mes objets mobiliers, toules les choses qui appartiennent aux dieux, je les donne au peuple romain. »

II y avait ainsi dans ce vaste empire deux grandes classes d'hommes, et entre ces classes le droit ancien plaçait, semble-t-il, d'infranchissables barrières : les citoyens romains et « les étrangers », peregrini.

2. Extension du droit de cité. — Seulement, et c'est ce qui fait la grandeur du rôle que Rome a joué dans l'histoire, elle n'appliqua jamais en Gaule les dernières conséquences du droit de conquête. Elle ne voulut point perpétuer entre les citoyens et les étrangers ces distinctions ineffaçables qu'ont maintenues si longtemps tant d'autres États de l'antiquité.

Elle accorda peu à peu à un grand nombre d'alliés et de sujets le droit de cité, et les admit ainsi au partage de l'autorité souveraine. On put, sans être né à Rome, sans même y séjourner, devenir citoyen romain, sénateur, magistral de Rome : un sujet gaulois put être ainsi transformé en un membre du peuple romain.

Même aux Gaulois, Rome ouvrit toutes grandes les portes qui permettaient d'entrer dans la cité. Dès le lendemain de la conquête, on en vit qui pénétrèrent au sénat. Quelques villes de la Gaule méridionale reçurent le litre de « colonies romaines » : leurs habitants, les indigènes aussi bien que les émigrants envoyés d'Italie comme colons, étaient citoyens de plein droit. D'autres villes, également dans le Midi, prirent le litre de « colonies latines »; d'autres encore obtinrent ce qu'on appelait « le droit latin », Latium, jus Latii. Les habitants des villes dites « latines », qui devenaient sénateurs ou magistrats dans leur pays natal, arrivaient, par là même, au droit de cité romaine : l'État l'accordait, par ce détour, aux plus considérés d'entre les étrangers. Il le concéda de même à ceux qui le servaient comme soldats : le conscrit gaulois qui était incorporé dans une légion était fait citoyen romain avant d'y entrer (car il ne pouvait y avoir que des citoyens dans une légion); le conscrit qui servait dans les autres corps de troupes, dits " corps auxiliaires", recevait le droit de cité en sortant du service.